13.09.2019

Am Ende bleibt uns der Markt

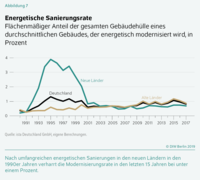

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung e.V. (DIW Berlin) hat die Tage den Wärmemonitor 2018 veröffentlicht. Darin wird der jährliche Raumwärmebedarf, sprich der durchschnittliche Heizenergiebedarf der Zwei- und Mehrfamilienhäuser in Deutschland, analysiert. Diese Gebäude stellen nahezu 70 Prozent des gesamten Wohngebäudebestands dar und sind daher der wesentliche Verbraucher von Heizenergie zum Wohnen. Neu ist, dass das DIW auch die Entwicklung der energetischen Sanierungsrate von Gebäuden dokumentiert. Dabei wird der flächenmäßige Anteil der Gebäudehülle eines durchschnittlichen Gebäudes angegeben, der im jeweiligen Jahr energetisch modernisiert wurde.

Die Ergebnisse sind erschreckend: Der Heizenergiebedarf in Wohngebäuden nimmt wieder zu, er hat das Niveau von 2010 überschritten und die jährliche Modernisierungsrate im Bestand lag in den letzten 15 Jahren meistens unter einem Prozent. Nur in einer kurzen Zeitspanne davor, zwischen 1991 bis 2001, lagen die Werte höher. Das passt durchaus zusammen. Um es auf einen Nenner zu bringen: Wir sind hier Zeuge von negativen Klimaschutzmaßnahmen. Denn, das schwimmt im Rahmen der Klimadiskussion nur selten nach oben: Im Rahmen des Pariser Klimaabkommens strebt Deutschland einen klimaneutralen Gebäudebestand bis zum Jahr 2050 an. Um dorthin zu kommen, erstellt man in der Welt der Marktwirtschaft „am einfachsten“ Bilanzen, bei denen alle, nur nicht die vorgelagerten CO2-Emissionen bilanziell auszugleichen sind. Das nennt sich dann Kompensation oder auch CO2-Zertifikat oder wie auch immer ...

... mehr

13.09.2019

Wüsten-Solar-Wasserstoff für Bayerns Autobauer?

In Hamburg laufen noch Gespräche mit potenziellen Investoren für den weltgrößten Wasserstoff-Elektrolyseur: 100 MW soll der leisten, um Windstrom in das klimafreundliche Gas zu verwandeln. Doch Elektrolyse ist nur ein Teil des kompletten Wasserstoffkreislaufs. Offensichtlich bereits viel weiter denkt deshalb der Freistaat Bayern mit dem neu gegründeten „Zentrum Wasserstoff Bayern“, kurz H2.B.

Denn H2.B hat die gesamte Wasserstoffwirtschaft von der Erzeugung bis zum Verbrauch im Blick. Im Mittelpunkt steht die Speicherung des Energie-Gases Wasserstoff (H2). Für „anfangs 10 Mio. Euro“ will die Regierung das auf den Weg bringen, was CSU und FW im Koalitionsvertrag festgelegt haben: Eine „Wasserstoffstrategie. Ein längst überfälliger Schritt“, wie der Regierungschef Söder einräumte, aber auch „ein Zukunftssprung für Bayerns wichtigsten Wirtschaftsbereich Automobil. Ein optimales Netzwerk bis hin zum Schwerlastverkehr“ solle geschaffen werden, ja sogar Wasserstoff-betriebenen Flugverkehr habe man im Blick. Bei Pkw setzt man im Übrigen auf ein Nebeneinander von Batterie- und Brennstoffzellen-Autos: Die mit H2 werden die weiteren Strecken fahren, die mit Batterien die kürzeren. Aufgehorcht haben aber viele Teilnehmer der Start-Veranstaltung vor allem, als man erklärte, wie und wo der Wasserstoff produziert werden soll: „Wir denken auch international. Viel H2 wird aus Regionen wie Nordafrika kommen, über LOHC mit Schiffen transportiert aus Ländern mit viel Sonne und Wind“ - und viel Platz. Dort gebe es auch keine Anwohner, und deshalb keine Diskussionen um 10H-Abstandsregeln ...

... mehr

13.09.2019

Fossil Fuels for fossil Brains (1): Der Verbrenner in seinem Zeitalter

Nein, es war nicht von vornherein ausgemacht, dass sich der Verbrennungsmotor beim Auto-Antrieb durchsetzen würde. Und dass er sich dabei so total durchsetzen würde, dass nach über 100 Jahren die Ideologie „Auto = Verbrennungsmotor“ fest in den Köpfen der meisten Autofahrer verankert ist.

In der Frühzeit des Automobils, also um die Jahrhundertwende bis zum Ersten Weltkrieg, konkurrierten noch verschiedene Antriebskonzepte miteinander. Doch nach 1914 änderte sich die Situation; der Verbrennungsmotor wurde zum großen Kriegsgewinnler. Dass der Verbrennungsmotor keine Ideallösung ist, war Technikern schon längst klar: als Wärmekraftmaschine physikalisch begrenzt durch den Carnot-Wirkungsgrad, erreichen Automotoren in der Praxis auch im allerbesten Fall nur Wirkungsgrade kleiner 38% (Benziner) bzw. kleiner 45% (Diesel) – meist aber deutlich weniger. Zudem ist die optimal drehende Kraft eines Motors (Drehmoment) immer abhängig vom Erreichen einer bestimmten, höheren Drehzahl (Umdrehungen/Minute), was z.B. zu Problemen im Ziehverhalten beim Anfahren führen kann. Daher tauchte schon früh als Kompromiss zwischen den Eigenschaften ein Antriebstyp auf, den wir auch heute zum Ende des Zeitalters der Fossil-Fahrzeuge wiederfinden: der Hybrid. Schon im 1. Weltkrieg konstruierte Porsche den Austro-Daimler C-Zug für schwere Geschütze, der aus einem benzingetriebenen 150-PS-Generatorwagen und E-Radnabenmotoren bestand; dieselelektrische Fahrzeuge (Busse) folgten in den USA der 1930er Jahre. Heute setzt besonders Toyota auf das Hybrid-Prinzip ...

... mehr

13.09.2019

Methan: Kontrolliertes Gegenfeuer oder Brandbeschleuniger?

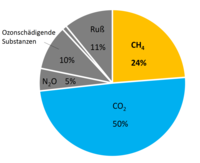

"Wie sauber ist Erdgas"? lautete der Titel zu einem parlamentarischen Arbeitsfrühstück im Deutschen Bundestag am Dienstag dieser Woche. Gesprochen werden sollte über die "Klimawirkung von Erdgas unter Berücksichtigung von Methan-Leckagen aus Produktion und Transport". Eingeladen hatte die Deutsche Umwelthilfe (DUH) zusammen mit den MdBs Dr. Lukas Köhler (FDP), Timon Gremmels (SPD), Gösta Beutin (Die Linke) und Dr. Julia Vierlinden (Bündnis 90/Grüne). Bemerkenswert war dies nicht nur, weil Methan-Leckagen ein Thema darstellen, das Politik, Energiewirtschaft und die Medien scheuen, wie der Teufel das Weihwasser. Interessant war die eineinhalbstündige Veranstaltung auch deshalb, weil sie Einblicke erwarten ließ, wie in den Oppositionsparteien über den "Fuel Switch" und das neue Erdgaszeitalter gedacht und gesprochen wird.

Das gemeinsame Anliegen von Deutscher Umwelthilfe und Environmental Defense Fund Europe ist, unabhängige Messungen und Kontrollen der Methan-Leckagen aus der Erdgasindustrie zu initiieren. Erst dann könne die Klimawirksamkeit von Erdgas beurteilt werden – und auch erst dann können Maßnahmen zur Reduktion der klimaschädlichen Methan-Leckagen umgesetzt werden. Deutschland als wichtigstem europäischen Gasmarkt komme dabei eine Schlüsselrolle zu. Die Bundesregierung habe die Chance und die Verantwortung, hier neue Impulse zu setzen ...

... mehr

13.09.2019

Die Entwaldung geht weiter

Eine am 12. September von Climate Focus veröffentlichte neue Untersuchung hat ergeben, dass zwischen 2014 und 2018 weltweit jedes Jahr eine Waldfläche von der Größe des Vereinigten Königreichs verloren ging. Die Auswertung deutet darauf hin, dass die Erreichung der Ziele der New York Declaration on Forests im Jahr 2020 wahrscheinlich nicht möglich ist. Als Reaktion auf den neuen Bericht veröffentlichte der Geschäftsführer von Mighty Earth, Glenn Hurowitz, folgende Erklärung:

"Wälder brennen in hohem Maße, weil die großen Unternehmen, die sich verpflichtet haben, sie zu retten, dies nicht wirklich versuchen. Unternehmen wie Ahold Delhaize, McDonald's und Mars machen trotz aller Zusagen weiterhin Geschäfte in großem Stil mit den für diese Entwaldung am meisten verantwortlichen Unternehmen wie Cargill und JBS. Diese Unternehmen finanzieren nicht nur die Entwaldung direkt, sie haben wiederholt die Regierungen angehalten, Umweltschutz grundlegend auszusetzen. Niemand, der mit Cargill und JBS Geschäfte macht, kann glaubhaft sagen, dass er über die Entwaldung besorgt ist."

"Das Tragische an diesen Erkenntnissen ist, dass sie auch zeigen, dass Erfolg möglich ist. Unternehmen können enorme Fortschritte erzielen, wenn sie sich tatsächlich anstrengen. So wurden bei der Entwaldungspolitik in der Palmölindustrie sehr viel durchgesetzt. Die Ergebnisse vor Ort zeigen es: Die Entwaldung von Palmöl ist von 1 Million Hektar pro Jahr auf 200.000 Hektar pro Jahr zurückgegangen. Das ist natürlich noch 200.000 Hektar Entwaldung zu viel, aber es zeigt auch, dass echte Fortschritte möglich sind."

Link: Executive Summary: Protecting and Restoring Forests: A Story of Large Commitments yet Limited Progress

Es gibt auch andere Entwicklungen: 1978 beschloss China in der Wüste Gobi Bäume zu pflanzen. Auch wenn das eine klassische Plantage ist, verbessert es den regionalen und überregionalen Wasserhaushalt. Natürlich wird auch CO2 im Holz eingelagert. 46,14 Millionen Hektar ist durchaus "eine Hausnummer", Äthiopien wurde dadurch inspiriert: www.infosperber.ch/Artikel/Umwelt/Dank-Aufforstung-praktisch-keine-Sandsturme-mehr-in-Beijing

Matthias Hüttmann

13.09.2019

Ersetzt Bildungssteuer Soli-Ausfälle?

Ein Kommentar von Heinz Wraneschitz

Für den Klimaschutz ist es wichtig, dass viele Menschen viel wissen. Wissen für viele, nicht nur für die professionellen Umwelt-Aktiven ist unabdingbar. Doch nun droht der Weiterbildung in Deutschland eine neue Gefahr: Eine Mehrwertsteuer, also ein höherer Preis. Die soll gerade dort eingeführt werden, wo sich Menschen nicht berufsspezifisches Zusatzwissen beschaffen.

Da wird von der GroKo in Berlin groß und breit über die Rücknahme des Solibeitrags gejubelt: "Kleine" sollen entlastet werden. Gerade die christlich-orientierte Regierungsseite verspricht hoch und heilig, sie wolle „Steuern senken, nicht erhöhen“, wenn irgendein sozialistischer Hinterbank-Partner irgendwelche Aufschläge für Reiche vorschlägt. Immer wieder werden die Normalverdiener in den Vordergrund geschoben, die „mehr im Geldbeutel“ haben sollen. Doch offensichtlich genau jene "Kleinen", die sich Weiterbildung nur in Volkshochschulen und Co leisten können, die sollen jetzt von CDSUSPD geschröpft werden. Gutverdienende können ohnehin ihre eigenen "Personal Trainer" beschäftigen.

Die regierungskoalitionären Forderungen nach "lebenslangem Lernen" wollen immer wieder Glauben machen, dass das Wissen in der breiten Bevölkerung gestärkt werden soll. Gleichzeitig wird schon monatelang fast unbemerkt (nur finanz-?)ministeriell an diesem Zusatz-Steuer-Gesetz auf Bildung gestrickt. Vielleicht orientiert man sich auf Regierungsseite tatsächlich am Gegenteil: Am Wunsch absolutistischer Herrscher nämlich, dass das Volk dumm bleibt? Oder will die Regierung schlichtweg die Soli-Ausfälle heimlich kompensieren?

Auf jeden Fall wäre eine Weiterbildungs-Mehrwertsteuer das genaue Gegenteil von Bildungsförderung. Und ganz fatal für das Umweltwissen in breiten Bevölkerungsschichten.

Link: Neuer Entwurf zur Mehrwertsteuer: Gravierende Gefahr für die allgemeine Erwachsenenbildung

13.09.2019

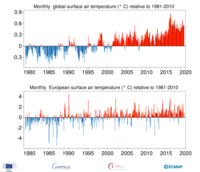

Globale Durchschnittstemperatur

Auch diese Woche wieder etwas von Copernicus: Der Copernicus-Klimawandeldienst (Copernicus Climate Change Service, C3S) stellt monatlich Klimadaten der globalen Durchschnittstemperatur der Luft und weiterer Klimavariablen zur Verfügung. Alle Forschungsergebnisse basieren auf Computeranalysen, die Milliarden von Klimamessungen von Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetterstationen auf der ganzen Welt auswerten. Anlässlich des Sommerendes stellt C3S neben den Augusttemperaturen auch seine Ergebnisse über Sommertemperaturen und Trends der letzten 12 Monate vor.

- In den letzten 12 Monaten lagen die Temperaturen fast in ganz Europa über dem Durchschnitt.

- Unterdurchschnittliche Temperaturen in dieser Zeitspanne wurden in verschiedenen Gebieten über Land und Ozean gemessen, einschließlich vielen Teilen Kanadas und Zentralnordamerika, Teilen des Nordatlantiks und des Südpazifiks, über der Teilen des Himalaya-Gebirges und Zentralchinas hinweg sowie über dem Südwesten von Australien.

- Die Streuung der globalen Durchschnittswerte aus verschiedenen Temperaturdatensätzen war in den letzten zwei oder mehr Jahren ungewöhnlich groß.

- Die Ermittlung eines Zwölfmonatsdurchschnitts gleicht über einen kurzen Zeitraum herrschende Extreme aus.

- Auf globaler Ebene war der zwölfmonatige Zeitraum von September 2018 bis August 2019 0.54° Celsius wärmer als der Durchschnitt der Standardreferenzperiode (1981-2010).

- Die Durchschnittstemperaturen in der Zeitspanne Juni bis August 2019 lagen in Europa fast 1.1° Celsius über der Standardvergleichsperiode von 1981-2010 und machten ihn zum viertwärmsten Sommer seit mindestens 1979

- Der Sommer der Nordhalbkugel war auf den meisten Kontinenten überdurchschnittlich warm.

- Europa erlebte seinen mit Abstand wärmsten Juni, gefolgt von einem relativ durchschnittlichen Juli* und einem überdurchschnittlich warmen August.

- Der langfristige Trend der Erderwärmung setzt sich fort.

- Auf globaler Ebene lagen die Temperaturen im August 2019 weit über dem Durchschnitt.

- August war 0,53° Celsius wärmer als der Augustdurchschnitt des Zeitraums 1981-2010, was ihn zum zweitwärmsten August in diesem Datensatz macht.

- August 2019 war nur ungefähr 0,04°C kälter als der bisher wärmsten in diesem Datensatz gemessenen August, dem August 2016

*Weltweit war der Juli aber der wärmste je gemessene Monat. Laut Daten des C3S war dieser Juli 0,04°C wärmer als Juli 2016, dem bisher wärmsten Juli im Datensatz.

https://climate.copernicus.eu/climate-bulletins

13.09.2019

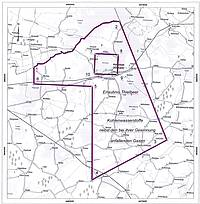

In Worten Klimaschutz – in Taten das Gegenteil

In der Politik wird von Klimaschutz geredet, in der Realität geschieht das Gegenteil. Die Erneuerbaren werden gedeckelt und gebremst wie eh und je. Prof. Volker Quaschning von der HTW Berlin macht sich die verdienstvolle Mühe, die „Hemmnisse und Hürden“, die den PV-Ausbau im Land Berlin klein halten, sowie jeweils die Beseitigungsmöglichkeit, aufzuzeigen. 54 Punkte umfasste sein „Hemmnisverzeichnis“ im August 2019 und wächst weiter. Der Windkraftausbau ist fast vollständig zum Erliegen gekommen. Mehr als ein Schulterzucken hatte Wirtschaftsminister Altmaier beim kürzlichen „Windgipfel“ dafür und den damit verbundenen Arbeitsplatzverlust nicht übrig.

Anders beim Erdgas-Ausbau. Da brachte er ganz auf die Schnelle mal ein Gesetzeswerk auf den Weg, damit die Kosten der LNG-Infrastruktur auf die Verbraucher umgelegt werden können. Natürlich nicht nur das. Man vergleiche einmal: Wenn es um Windräder geht, wird die umliegende Bewohnerschaft frühzeitig informiert und einbezogen. Vogelschützer und Leute, die sich als solche ausgeben, haben gewichtige Rechtsgründe, um Windräder zu verhindern. Ohne dass ein Windkraft-Unternehmen der von Infraschall und Schatten geschlagenen Bevölkerung ausgleichende Vorteile bietet, besteht ohnehin keine Aussicht auf Genehmigung. - Mit Derartigem muss sich eine klimaschützende Technologie herumschlagen.

Anders bei neuen Bohrungen nach Gas oder Öl. Hier darf das Unternehmen den Service beflissener Bergämter genießen. Deren Daseinszweck ist die Ermöglichung maximaler Bodenschatz-Förderung. Für Klimaschutz sind sie nicht zuständig. Nicht umsonst werden die Bergämter als „Staat im Staate“ bezeichnet, denn sie haben quasi „diktatorische“ Kompetenzen. Die Bevölkerung braucht nicht einmal informiert zu werden. Erst in einem Stadium, wo physische Eingriffe in die Landschaft anstehen, sind die Gemeinden zu „beteiligen“ - was bedeutet, dass sie ihre Meinung sagen, aber nicht etwa entscheiden dürfen. Statt für den Anblick von Bohrtürmen samt Industrialisierung ländlicher Gebiete Entschädigungen zu erhalten, werden die Anwohner über Luft, Boden und Grundwasser Giften ausgesetzt. - Der exakte Ursachennachweis von Krebserkrankungen in der Umgebung von Förderplätzen und Bohrschlammablagerungen ist natürlich schwierig...

Frühinformation über Bohrvorhaben gibt es nur von jemandem wie Wasserwirtschaftsingenieur Bernd Ebeling (Wendland), der ein wachsames Auge auf Bohrloch-Aktivitäten in Norddeutschland hat. Vor einigen Tagen fand er heraus, dass am 01.07.2019 in der Nachbarregion Altmark ein 172 km² großes Gebiet zur Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen freigegeben wurde. Es umgibt den „Perle der Altmark“ genannten Arendsee mit der als Luftkurort anerkannten Stadt gleichen Namens. Deren Bürgermeister war nichts bekannt. Das ist „Klimaschutz“ à la Altmaier.

Jetzt wird es einen hartnäckigen und langwierigen Kampf der Bevölkerung brauchen, um dieses widersinnige, neue Quellen von Treibhausgasen eröffnende Vorhaben möglicherweise zu verhindern. Das hierfür nötige Engagement geht der Energiewende verloren.

Christfried Lenz

13.09.2019

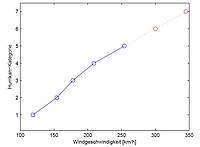

Hurrikan Dorian: Kategorie 6?

(KlimaLounge) Die Stärke von Erdbeben messen wir auf der „nach oben offenen Richterskala“, wie es immer so schön heißt. Und Hitzewellen auf der nach oben offenen Celsiusskala. Warum also hört die Saffir-Simpson-Hurrikanskala bei Stärke 5 auf?

Die Gründe dafür sind historischer Natur: die Stärkenskala diente der Warnung der Bevölkerung vor den zu erwartenden Sturmschäden. Salopp gesagt: ab Stärke 5 ist ohnehin alles kaputt, daher schien eine noch höhere Warnstufe überflüssig. So argumentiert auch dieser Tage das Wall Street Journal gegen die Einführung einer Kategorie 6.

Andererseits: aus der Perspektive der Wissenschaft, zum Beispiel zur Erstellung von Statistiken über die Häufigkeit verschiedener Sturmstärken, gibt es keinen vernünftigen Grund, bei Kategorie 5 aufzuhören – zumal in einer Zeit steigender Tropensturmstärken im Zuge der globalen Erwärmung. Zudem würde bei einem Sturm der Kategorie 6 die Sturmflut noch deutlich höher ausfallen als bei Kategorie 5, sodass es auch zu Warnzwecken für Sturmfluten keine sinnvolle Obergrenze gibt. Daher gibt es seit Jahren immer wieder Diskussionen unter Hurrikanexperten, ob die traditionelle Saffir-Simpson-Skala nach oben erweitert werden sollte. Einer der bekanntesten Wetterblogs der USA hat sich sogar Category 6 genannt.

Bei welcher Stärke würde die Kategorie 6 anfangen? Die Saffir-Simpson-Skala beruht auf der maximalen, über eine Minute gemittelten Windgeschwindigkeit. Wer einmal Wind gemessen hat (ich habe als Doktorand zu Windmessungen auf See publiziert) der weiß, dass Windböen auf allen Zeitskalen schwanken können, sodass die Angabe einer Zeitspanne notwendig ist. Die Abhängigkeit der Kategorie von der Windgeschwindigkeit ist nicht ganz linear, siehe die folgende Grafik. Klar ist dennoch: eine neue Kategorie 6 würde bei 295 oder 300 km/h Windgeschwindigkeit anfangen ...

... lesen Sie den hier den vollständigen Beitrag von Stefan Rahmstorf

13.09.2019

Am 20.09. zusammen mit Fridays for Future auf die Straße!

Weltweit streiken Kinder und Jugendliche seit Monaten unter dem Motto #FridaysForFuture für echten Klimaschutz und eine Zukunft ohne Klimakrise. Sie rufen uns zu: “Viele Erwachsene haben noch nicht verstanden, dass wir jungen Leute die Klimakrise nicht alleine aufhalten können. Das ist eine Aufgabe für die gesamte Menschheit. (...) Deshalb rufen wir alle Menschen zu einem weltweiten Klimastreik auf."

Die Proteste von #FridaysForFuture sind berechtigt: Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen - bereits heute vernichtet die Klimakrise Leben und Lebensgrundlagen von Millionen Menschen weltweit. Sie verschärft bereits bestehende Ungleichheiten und verletzt grundlegende Menschenrechte. Wenn es nicht gelingt, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, droht eine Klimakatastrophe, die nicht mehr aufzuhalten ist. Doch die Bundesregierung versagt: Statt ambitionierter Klimapolitik liefert sie nur unzureichende Antworten.

Doch es gibt Hoffnung: Die Schüler*innen haben mit ihren Protesten die Politik unter Zugzwang gesetzt. Am 20. September entscheidet die Bundesregierung über ihre nächsten Schritte in der Klimapolitik. Jetzt gilt es für uns alle, uns dem Protest von #FridaysForFuture anzuschließen. Wenn wir jetzt zusammenstehen, können wir die Regierung zum Handeln treiben. Zeitgleich werden überall auf der Welt Hunderttausende Menschen auf die Straßen gehen. Sie zeigen den Staats- und Regierungschefs, die wenige Tage später beim UN-Klimagipfel zusammenkommen: Wir lassen nicht zu, dass ihr unser aller Zukunft verheizt!

Deswegen folgen wir dem Aufruf der jungen Generation: Am 20. September schließen wir uns den Demonstrationen von #FridaysForFuture an. Der Protest und die Forderungen der Schüler*innen sind notwendig, um die Klimakrise zu stoppen. Deshalb gehen wir gemeinsam mit #FridaysForFuture auf die Straße. Mach mit: Komm am 20. September zur Demonstration bei Dir vor Ort! Gemeinsam fordern wir: Klimaschutz jetzt!<

Anmerkung: Die DGS ist Teil eines breiten gesellschaftliches Bündnis zum Klimastreik und gehört zum Unterstützerkreis.

Dazu passend: Ein interessantes Gespräch zwischen dem Schüler und Klimaaktivisten Jaro Abraham mit dem Klimaforscher Stefan Rahmstorf finden Sie hier.

13.09.2019

Kleiner Medienspiegel

Kein Biogas mehr in Leonberg: Eine große Biogasanlage in Leonberg bei Stuttgart ist in der Nacht zum Mittwoch in Flammen aufgegangen, ein Schaden von 15 bis 20 Mio. Euro ist entstanden. Die Anlage ist zehn Jahre alt und hatte jährlich rund 35.000 Tonnen Bioabfälle zu Biogas verarbeitet. Eventuell muss noch eine Weile weiter entweichendes Gas abgefackelt werden. Aber auch bei einem Störfall wie hier gelten die Vorteile der Erneuerbaren Energien weiter: Es kam dank des automatischem Betriebs kein Mensch zu Schaden, es sind auch keine Schadstoffe freigesetzt worden. Die Anlage soll laut dem Landrat wiederaufgebaut werden: www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/Grossbrand-in-Biogasanlage-bei-Leonberg-nahe-A8,brand-biogasanlage-100.html

Negativbeispiel Regierungsgebäude: Oftmals wird im Umwelt- und Klimabereich betont, wie wichtig eine Vorbildrolle der öffentlichen Hand ist. Das sollte beim Klimaschutzes von Gebäuden ja auch so sein. Aus einer Umfrage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) mit Unterstützung des Energieberaterverbands GIH unter 26 Ministerien und nachgeordneten Behörden zeigt sich: Nur vier von zwölf Bundesministerien lassen derzeit eine Vorbildfunktion beim Klimaschutz im Gebäudebereich erkennen. Seit 2015 liegt laut DUH ein energetischer Sanierungsfahrplan der Bundesliegenschaften (ESB) vor, der insgesamt 2.200 Liegenschaften betrifft. Doch: der bleibt unter Verschluss: Nicht jeder hat dem Mumm, das eigene Scheitern zuzugeben: www.haustec.de/management/panorama/die-meisten-regierungsgebaeude-sind-sanierungsfaelle?

Abgeworben - VKU-Chefin Katherina Reiche wechselt zu Eon: Sie gilt zwar laut Wirtschaftswoche als „energiewirtschaftlich unbedarft“, aber dennoch bekommt die 46-jährige Ex-CDU-Politikerin bei Eon „die Leitung einer der größten und wichtigsten operativen Einheiten“ des Energiekonzerns übertragen. Nach einem Bericht der Zeitschrift „Wirtschaftswoche“ soll Reiche Chefin der neuen Eon-Netzgesellschaft werden. Im Verband kommunaler Unternehmen e.V. wird dies ebenfalls zu einem Stühlerücken in der Vorstandsetage führen. „Es wird einen Wechsel an der Spitze des Verbandes geben. Anfang der kommenden Woche beraten unsere zuständigen Gremien dazu“, erklärte VKU-Präsident Michael Ebling. Will sich entweder Eon selbst schwächen? Oder setzt der „Große“ darauf, dass der Weggang der (laut Wikipedia) „deutschen Lobbyistin und ehemaligen Politikerin (CDU)“ den Einfluss der „Kleinen“ im VKU zusammengeschlossenen Stadt- und Gemeindewerke auf die politisch Verantwortlichen mindert? www.energie-und-management.de/nachrichten/alle/detail/vku-chefin-reiche-wechselt-zu-eon-132790 und www.zfk.de/artikel/vku-hauptgeschaeftsfuehrerin-reiche-wechselt-zu-eon-2019-09-11/

Anti-SUV-Protest in Bremerhaven: Greenpeace-Aktivisten haben am vergangenen Samstag dem Autotransporter Glovis Sky in Bremerhaven einen unfreundlichen Empfang bereitet. Sie verzögerten die Entladung des große SUV-Fahrzeuge transportierenden Schiffes, indem sie die Laderampe blockierten und die vorderen Autos mit den Spruchbändern „Klimakiller“ markierten. Zudem brachten die mehreren Dutzend Aktivisten an einigen Fahrzeugen Parkkrallen an. Greenpeace begründete die Aktion damit, dass schweren und übermotorisierten Geländelimousinen (SUV) besonders umweltschädlich seien: www.butenunbinnen.de/nachrichten/kurz-notiert/greenpeace-protestaktion-bremerhaven-autofrachter-100.html

Kritik am Mieterstrom-Gesetz: Endlich beschwert sich mit Thomas Jung (SPD) einmal ein Großstadt-Oberbürgermeister heftig über die bürokratische und damit völlig unbrauchbare Gesetzgebungs-Bürokratie. Fürth, immerhin selbsternannte „Solarstadt“ und seit vielen Jahren immer unter den Top 10 der Großstadt-Solarbundesliga, engagiert sich, gerade seit Jung OB ist, sehr für dezentrale Energiegewinnung. Mit dem „Solarberg“ entstand dort bereits zu Beginn der EEG-Ära eines der ersten Megawatt-Solarstromprojekte mit der Möglichkeit der Bürgerbeteiligung: www.nordbayern.de/region/fuerth/hohe-hurden-fur-vergunstigung-von-mieterstrom-1.9290938

Schrottreaktor in Neckarwestheim soll wieder ans Netz gehen: Am Freitag den 13.09.2019 will die EnBW mit Genehmigung des baden-württembergischen Umweltministeriums das AKW Neckarwestheim II trotz wiederholten Auftretens gefährlicher Risse in den Dampferzeuger-Heizrohren wieder anfahren. Risse können dazu führen, dass Heizrohre abreißen und der Reaktor außer Kontrolle gerät. Mit dem Weiterbetrieb des Schrottmeilers riskiert Baden-Württemberg einen Super-GAU, so die Anti-Atom-Organisation ausgestrahlt.de. EnBW und Atomaufsicht behaupten, dass sich die befürchteten Heizrohrbrüche durch Lecks ankündigen würden. Dies ermögliche ein rechtzeitiges Herunterfahren des Reaktors. Wissenschaftler, u.a. von der Materialprüfungsanstalt Stuttgart, sehen dies kritisch und befürchten, dass es neben dem leichter erkennbaren „Leck-vor-Bruch“-Verhalten bei Längsrissen auch zu spontanen Rohr-Abbrüchen kommen könne. Dagegen fordert ausgestrahlt.de, der Schrottreaktor dürfe nie wieder ans Netz. Umweltminister Franz Untersteller müsse das Wiederanfahren des AKW verhindern. Geschieht dies nicht, liegt es in der Verantwortung des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, einzuschreiten: www.ausgestrahlt.de/presse/uebersicht/akw-neckarwestheim-rohrbruch-ohne-vorwarnzeit-mogl

Bundesumweltministerin will Einbau von Ölheizungen ab 2030 verbieten: Rund 5,8 Millionen Häuser werden in Deutschland mit Öl beheizt. Nun will Bundesumweltministerin Svenja Schulze den Einbau von Ölheizungen von 2030 an komplett verbieten. Bestehende Ölheizungen sollen aber weiterbetrieben werden dürfen. "Nur die Appelle an die Vernunft genügen nicht", begründet die SPD-Politikerin ihre Absicht. Das Verbot soll nach ihrem Willen Bestandteil der Klimaschutzgesetze werden, die die Bundesregierung am 20. September beschließen will. Die Union sieht den Vorschlag kritisch, sie setzt auf Anreize statt Verbote. Den Grünen gehen die Vorschläge der Koalitionsparteien nicht weit genug. Sie wollen noch in dieser Woche im Bundestag beantragen, die Förderung neuer Öl- oder Gasheizungen sofort zu stoppen. Spätestens von 2021 an sollen demnach überhaupt keine neuen Ölheizungen mehr in Alt- und Neubauten eingebaut werden dürfen. "Es ist absurd, dass die Bundesregierung immer noch den Neueinbau klimaschädlicher Ölheizungen fördert", so Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer. Der Energieverband BDEW empfiehlt hingegen auf Gasheizungen oder Fernwärme zu switchen. Fast die Hälfte der ölbeheizten Häuser lägen eh‘ im sogenannten gasberohrten Gebiet: www.handelsblatt.com/politik/deutschland/klimaziele-umweltministerin-schulze-will-oelheizungen-verbieten/24991124.html

Kommunale Nutzfahrzeuge werden emobil: Auf der Frankfurter IAA stellt das aus der TU München hervorgegangene Startup Evum Motors GmbH die neue Generation seines aCar vor. Das batterieelektrische Nutzfahrzeug soll ab 2020 gebaut werden und künftig Kommunen als günstiges und abgasfreies Mehrzweckfahrzeug dienen. Der modulare Aufbau und eine Breite von nur 1,5 Metern ermöglichen den Einsatz im Gartenbau, bei der Müllabfuhr/Straßenreinigung oder für den Winterdienst. Der wegen der Akkus sehr tief liegende Schwerpunkt hält das Fahrzeug auch bei starkem Gefälle mit allen vier Rädern auf dem Boden. Das 4 m lange E-Auto ist für die Kriterien der Fahrzeugklasse N1 konstruiert und kann so, je nach Bundesland, einen Umweltbonus bis zu 8000 Euro kassieren: https://www.heise.de/autos/artikel/Evum-aCar-Mehrzweckfahrzeug-mit-E-Allrad-4520086.html

Das Redaktionsteam der DGS-News