18.06.2021

Redispatch 2.0 – Neue Herausforderungen für PV-Betreiber mit Anlagen ab 100 kWp

Eine Beschreibung von Jörg Sutter

Ein großer Umstellungsprozess läuft derzeit - für Außenstehende nahezu geräuschlos - im deutschen Stromsystem ab: Das Redispatch-Verfahren wird zukunftsfähig gemacht und ab Herbst „Redispatch 2.0“ heißen. Beim Redispatch arbeiten Netzbetreiber und Kraftwerksbetreiber zusammen um auftretende Engpässe in den Stromnetzen zu beherrschen. Das Redispatch 2.0 betrifft nun aber nicht nur die Netzbetreiber und große Kraftwerke, auch PV-Anlagen ab 100 kWp sind jetzt betroffen und müssen geforderte Bedingungen erfüllen und sich dem Prozess anpassen. Betreiber wurden teilweise von ihren Netzbetreibern bereits angeschrieben, sind teilweise aber auch irritiert.

Umstellungen durch Redispatch 2.0

Da kann man ein PV-Projekt so gut kalkulieren wie man möchte – Überraschungen beim Anlagenbetrieb gibt es immer. 2011 stellten die Netzbetreiber fest, dass die harte Abschaltung von vielen PV-Anlagen bei Netzfrequenz-Schwankungen nicht das optimale ist – also mussten viele der größeren Anlagen umgerüstet werden, siehe Aktion „50,2 Hertz“ in den DGS-News.

Auch wurde im Laufe der Jahre im EEG das Einspeisemanagement als technische Forderung für PV-Großanlagen eingeführt und verfeinert, um den Netzbetreibern zu ermöglichen, im Falle einer Netzstörung eine PV-Anlage wie ein großes Kraftwerk ferngesteuert vom Netz nehmen oder drosseln zu können. Parallel dazu gab es schon bisher bei konventionellen Großkraftwerken über 10 mW eine Zusammenarbeit namens „Redispatch“, um die Erzeugung von Strommengen, den lokalen und regionalen Verbrauch und die Netzkapazitäten in Einklang zu bekommen.

Diese beiden Verfahren, Einspeisemanagement und Redispatch werden nun zum Stichtag 01.10.2021 zusammengefasst und bekommen den Namen „Redispatch 2.0“. Die internen Umstellungen bei den Netzbetreibern und andere Beteiligten sind schon in vollem Gange.

Ein Beispiel für Redispatch

Nehmen wir an, zwischen Hannover und Hamburg gibt es nur eine große Stromleitung, in Hamburg und Hannover zwei Großkraftwerke und in Hannover einigen Stromverbrauch. Das Kraftwerk in Hannover arbeitet nicht, das in Hamburg mit 50 % liefert den Strom nach Hannover. Wenn nun der Stromverbrauch in Hannover noch weiter ansteigt, kann das Kraftwerk Hamburg immer mehr Strom produzieren, der über die Leitung nach Hannover geht. Irgendwann ist die Kapazität der Stromleitung aber ausgelastet, mehr Strom passt dann einfach nicht durch.

Im Redispatch-Verfahren wird dieser Netzengpass frühzeitig erkannt und darauf reagiert: Das Kraftwerk in Hannover wird zugeschaltet, die Stromerzeugung in Hamburg gedrosselt. Damit ist der Netzengpass „gemanagt“, die Leitung vor Überlastung geschützt.

Redispatch 2.0 macht zukunftsfähig

Das bisherige Verfahren hört sich charmant und funktionsfähig an, ist es bisher auch. Aber eines ist es nicht: zukunftsfähig. Und deshalb stehen nun die aktuellen Änderungen zum Redispatch 2.0 an. Zum einen, weil das Verfahren bislang nur zwischen den Übertragungsnetzbetreibern und den konventionellen Kraftwerken über 10 MW Nennleistung eingerichtet war. Die Stromwelt wird derzeit dezentraler, daher müssen zwingend auch kleinere Kraftwerke integriert werden.

Und: Auf das Einspeisemanagement einer großen PV-Anlage hatte bisher nur der ortsansässige zuständige Netzbetreiber Zugriff, nicht aber die Übertragungsnetzbetreiber, die den Redispatch organisierten. Auch das wird nun geändert, indem die beiden Systeme zusammengeführt werden.

Auch bei den Netzbetreibern gibt es große Veränderungen: Zukünftig werden auch die Verteilnetzbetreiber wie Stadtwerke in das System mit integriert. Alles in allem ein komplexes Umstellungsverfahren, das schon seit einiger Zeit von der Bundesnetzagentur vorangetrieben wird.

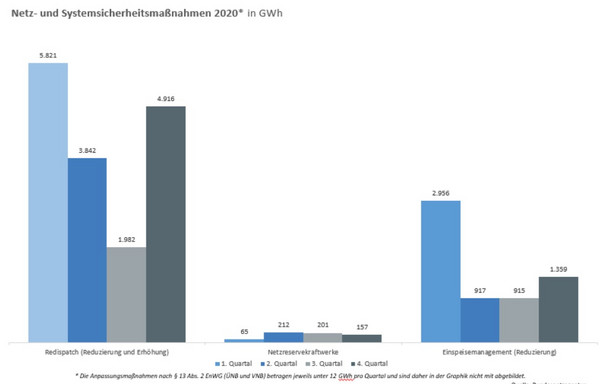

Das anschließende Bild zeigt die Strommengen im Vergleich, die bei diesen bisher getrennten Steuerungsmaßnahmen im vergangenen Jahr betroffen waren.

Photovoltaik auch betroffen

Das geplante Umstellungsverfahren war lange nicht auch dem Schirm, auch nicht bei den Solarverbänden. Die Maßnahme ist jedoch über das Gesetz zur Beschleunigung des Energieleitungsausbaus (NABEG 2.0) und das Energiewirtschaftsgesetz gesetzlich eingeführt, es kommt also niemand daran vorbei. Betroffen sind nun auch die erneuerbaren Energien, also alle Erzeuger ab 100 kWp, damit auch größere PV-Anlagen.

Technisch besteht jedoch kein Anlass zur Sorge, denn in den allermeisten Fällen kann die Technik des Einspeisemanagements oder die Regelungstechnik des Direktvermarkters weiterverwendet werden, es sind keine zusätzlichen technischen Einrichtungen notwendig.

Aber: Die PV-Anlagen ab 100 kWp müssen nun energiewirtschaftlich in das Redispatch 2.0-Verfahren integriert werden. Dazu ist es zum einen notwendig, dass etliche Daten vom Betreiber auf Anforderung gemeldet werden. Darunter Stammdaten der PV-Anlage, aber auch weitere Details, die sich erst erschließen, wenn man sich den Prozess und das Verfahren genauer anschaut.

So ist der Betreiber der PV-Anlage hier nicht „Betreiber“, sondern die Betreiberfunktion wird in zwei energiewirtschaftliche „Rollen“ aufgeteilt:

a) der Betreiber der technischen Ressource (also der „Steuerer“ der PV-Anlage)

b) der Einsatzverantwortliche (also der Verantwortliche, der über den Betrieb entscheiden kann)

Man sieht schon: Das kommt aus der großen Energiewirtschaft, wo diese Funktionen auch schon einmal von verschiedenen Gesellschaften übernommen werden. Im Falle einer einzelnen PV-Anlage ist das natürlich erst einmal personenidentisch.

Im Rahmen des Redispatch 2.0 werden nun Aufgaben definiert, die für den Einzelnen zum Problem werden: Der Einsatzverantwortliche ist verpflichtet, die Planungsdaten seiner Stromerzeugung in das System automatisiert einzuspeisen, damit die entsprechenden Planungssimulationen der Netzbetreiber ablaufen können. Man kann sich schon denken: Eine einmal im Monat gemailte einfache Excel-Tabelle reicht dafür nicht, es muss ein Spezial-Datenformat der Energiewirtschaft benutzt werden und die Daten müssen automatisiert übertragen werden.

Auch für große PV-Anlagen müssen zukünftig so genannte „Fahrpläne“ erstellt werden, in denen die viertelstündliche Leistung der Anlage aus Ertragsprognosen (mit Wetterdaten) sowie mögliche Abschaltungen (z.B. bei Wartung oder einer größeren Reparatur) berücksichtigt werden. Für einen privaten oder gewerblichen Anlagenbetreiber einer einzelnen PV-Anlage ist es überhaupt nicht sinnvoll zu versuchen, das alles selbst zu erledigen. Hier können (und müssen) Aufgaben vom Netzbetreiber und/oder einem Direktvermarkter übernommen werden.

Weitere Entscheidungen im Verfahren, die der Betreiber treffen muss, betreffen die Methode der Übertragung einer möglichen Leistungsreduzierung und die Festlegung des Bilanzierungsmodells, das beschreibt, wie mögliche Abregelungen zukünftig finanziell entschädigt werden. Auch in diesen Aspekten ist das Verfahren mehr als komplex, da auch die Direktvermarkter derzeit nicht in der Lage sind, hier alle Möglichkeiten anzubieten. Bis Oktober ist – je nach Vermarkter – nur eine der Optionen möglich, später könnte das dann noch erweitert werden.

Noch viele Fragen offen

Auch bei den Direktvermarktern sind derzeit noch viele Fragen des Prozesses offen. Insbesondere der BDEW und die Bundesnetzagentur versuchen hier, die wichtigen Punkte rasch zu klären. Auch war z.B. bei einem Direktvermarkter vor kurzem noch unklar, zu welchen finanziellen Konditionen die Übernahme z.B. der Fahrplanmeldung für einen PV-Betreiber als Kunden erfolgen kann. Bei einem anderer großen Direktvermarkter ist das mit der DV-Gebühr abgegolten, es fallen keine weiteren Kosten an.

Erst am 23. März hatte die Bundesnetzagentur konkretisiert, welche Daten von den betroffenen Anlagen nun genau geliefert werden müssen. Im Mai wurden neue Hinweise der Behörde zur Bilanzkreiserstellung an die Netzbetreiber gerichtet, am 14.6. hat sich eine Beschlusskammer der BNetzA positiv zu einer Anwendungshilfe für Netzbetreiber, die der BDEW am 11.6. erstellt hat, geäußert. Das zeigt, wie hektisch nun manche Fragen und Klarstellungen erfolgen müssen, damit die Einführung inklusive aller Implementierungen bei den Netz- und Anlagenbetreibern noch rechtzeitig erfolgen kann.

Die DGS hilft: Webinar zu Redispatch 2.0

Am Montag, den 28. Juni veranstaltet die Solarakademie Franken ein Webinar zu diesem Thema. Referent Jörg Sutter von der DGS erläutert ausführlich die Hintergründe, das konzeptionelle Gerüst sowie die Vor- und Nachteile des Redispatch 2.0. Er zeigt das pragmatische Vorgehen für PV-Betreiber, die keine Energievermarktungsprofis sind. Referent Andreas Orgeldinger, Sales Manager vom Virtuellen Kraftwerk der EnBW beschreibt das Vorgehen aus Sicht des Direktvermarkters und gibt Hinweise darauf, wie Anlagenbetreiber vom Direktvermarkter dabei unterstützt werden können. Er geht auf die Vorteile der Direktvermarktung und auf die Fristen des Redispatch 2.0-Prozesses ein.

Inhalte konkret:

- Was ist Redispatch?

- Warum Redispatch 2.0?

- Wer ist davon konkret betroffen?

- Wie sieht der Redispatch-2.0-Prozeß aus?

- Die Pflichten des PV-Betreibers

- Welche Wahlmöglichkeiten habe ich als PV-Betreiber?

- Was ist sinnvoll, was nicht?

- Was soll/kann ich selbst machen, was nicht?

- Unterstützung durch den Direktvermarkter

- einzuhaltende Fristen

- aktuelle Informationen und offene Fragen des Prozesses

Termin, Infos und Anmeldung:

Montag, 28.6.2021

Uhrzeit: 15:30 – 17:00 Uhr

Ort: online-Webinar (GoToMeeting)

Infos und Anmeldung:

http://www.solarakademie-franken.de/index.php?id=42&sem_id=898&ter_id=898