19.02.2021

Pioniere der Erneuerbaren Energien 3: Poul la Cour

Ein Bericht von Götz Warnke

Die Erneuerbaren Energien sind weder plötzlich vom Himmel gefallen, noch sind sie das Produkt unbekannter Erfinder nach einer durchzechten Nacht: Sie sind das Ergebnis unzähliger Einzelinnovationen, erdacht von einer Vielzahl von Menschen, die heute – stets zu Unrecht – mehr oder minder vergessen sind. Diese Pioniere der Erneuerbaren Energien aus dem Halbschatten der Geschichte ins fachöffentliche Bewusstsein zu ziehen, ist der Sinn dieser Serie. Die entsprechenden Beiträge werden in unregelmäßigen Abständen und ohne chronologische Reihenfolge der Personen erscheinen. Auch stellt die Reihenfolge keine Rangfolge der technisch-wissenschaftlichen Leistungen der beschriebenen Personen dar.

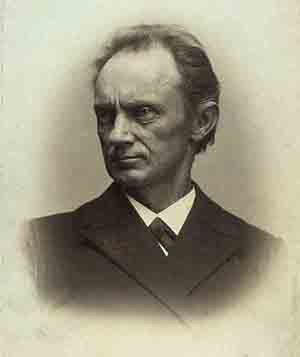

Poul la Cour (1846-1908)

Im Bereich der Innovationstätigkeit sind kleine oder mittlere Unternehmen gegenüber großen Konzernen stets überproportional erfolgreich. Ähnliche Phänomene lassen sich immer wieder auch bei Staaten finden: Mögen große Nationen absolut gesehen mehr Patente hervorbringen als kleine Staaten, so relativiert sich dieses Ungleichgewicht deutlich bei Betrachten der Innovationen pro Kopf der Bevölkerung. Eines dieser kleineren, aber sehr innovativen Länder war und ist Dänemark, das u.a. Vorreiter bei der Entwicklung der modernen Windenergie war. Und mit dieser Entwicklung ist ein Name untrennbar verbunden: Poul la Cour.

Geboren als Landwirtssohn auf einem Gut in der Nähe des nordjütländischen, kleinen Ostseehafens Ebeltoft, studierte la Cour bis 1869 Physik mit dem Schwerpunkt Meteorologie an den Universitäten Kopenhagen und Utrecht/Niederlande. Anschließend unternahm er eine – quasi klassische – Bildungsreise, und besuchte führende meteorologische Stationen in Europa. Dies führte schließlich dazu, dass er 1872 stellvertretender Direktor des neu gegründeten Meteorologischen Instituts in Kopenhagen wurde. Seine Aufgabe war, im dänischen Reich neue meteorologische Stationen aufzubauen und mittels Telegraphie untereinander sowie mit der Kopenhagener Zentrale zu vernetzen:

Erstes Aufblitzen von Genialität

Hier zeigte sich erstmals la Cours wissenschaftlich-technische Brillanz, ja – Genialität: Er entwickelte ein Mehrfrequenz-Telegraphieverfahren, so dass nicht nur ein Teilnehmer, sondern gleichzeitig mehrere über eine einzige Telegraphenleitung senden konnten. Dies ließ er sich 1874 in London patentieren, doch ebenfalls patentierte Parallelerfindungen durch Elisha Gray in den USA verhinderten la Cours Erfolg, zumal er einen kostenintensiven Patentstreit nicht durchhalten konnte. Die nächste Telegraphie-Erfindung war das Phonische Rad 1875, das dann von einer US-Firma illegal genutzt und verbreitet wurde.

Die intensiven, selbst finanzierten Forschungsarbeiten la Cours führten nicht nur zu häuslicher Geldknappheit, sondern auch zu Konflikten mit dem Meteorologischen Institut. Daher wechselte er 1878 von Kopenhagen an die Volkshochschule ins südjütländische Askov, wo er Mathematik und Physik unterrichtete. Im folgenden Jahrzehnt hielt sich la Cour mit publizierten Forschungen und beantragten Patenten weitgehend zurück. Doch wie bei so vielen Innovatoren im Bereich der Erneuerbaren Energien: Auch bei la Cour bestand eine über die reine Technik-Begeisterung hinausgehende soziale Motivation, und zwar in seinem Falle basierend auf der Theologie des dänischen Geistlichen Nikolai F. S. Grundtvig (1783-1872). Grundtvigs Überzeugung war, dass die Basis des frommen Luthertums im freien, selbstbewussten Bauernstand liegt; daher sollte dieser ökonomisch gestärkt und gestützt werden. Grundtvig tat das durch die Gründung praktisch orientierter Volkshochschulen. Poul la Cour, schon vor seiner Berufung an die Volkshochschule Askov ein Anhänger Grundtvigs, setzte das auf technischem Gebiet fort, indem die Windenergie zur Elektrifizierung der Gehöfte erforschte.

Seine erste Windenergieanlage

1891 konnte la Cour mit entsprechender Unterstützung die erste Windenergieanlage in Askov einrichten; es was weltweit die zweite, die einen Dynamo antrieb. Um die Drehzahlschwankungen auszugleichen, erfand er 1892 den Kratostat, eine Riemenwippe. Und die Technik wurde kontinuierlich weiter entwickelt: La Cour entdeckte, dass es für eine optimale Stromerzeugung gar nicht so vieler Flügel bedurfte, wie sie z.B. die amerikanischen Turbinen damals hatten. Seine ideale Windkraftanlage hatte wie die klassischen Windmühlen vier Flügel; diese waren mit Jalousie-Klappen ausgestattet, welche bei zu starkem Wind geöffnet wurden. Ab 1896 startete er Experimente zur Aerodynamik, und in einem eigenen Windkanal konnte er kleine Windmühlen-Modelle testen. 1897 wurde dann mit staatlicher Unterstützung die große Testmühle in Askov errichtet, der weitere Testmühlen folgten.

Wasserstoff als Speicher – bereits im 19. Jahrhundert

Blieb noch die Frage, wie man die unregelmäßig gelieferte Windenergie speichern könne. Die Lösung war für la Cour die Erzeugung von Wasserstoff mittels Elektrolyse; der so gewonnene Wasserstoff wurde zur Beleuchtung verwendet. Nach den frühen Versuchen 1894 richtete er 1895 ein Wind-Wasserstoff-System ein, das den Wasserstoff in großen Tanks speicherte und bei Bedarf in Bleirohren 300 Meter weit zwecks Beleuchtung zur Volkshochschule Askov mit ihren H2-Lampen leitete. Das System lief bis 1902. Danach erhielt die Anlage eine Pufferbatterie und funktionierte als Elektrizitätswerk für Inselnetze. Die Firma Lykkegard baute das System in Serie, und bereits im Todesjahr von la Cour 1908 gab es 72 Strom erzeugende Windkraftanlagen für die ländliche Energieversorgung in Dänemark. Doch der Wasserstoff-Pfad behauptete seinen Platz, und zwar in der Elektrochemie, die la Cour entwickelt hatte, um den ländlichen Gehöften ein Zusatzeinkommen zu ermöglichen: 1895 wurde auf diesem Wege Kalziumkarbid erzeugt, 1900 erfolgte so die elektrolytische Herstellung von Natriumkarbonat, 1908 die von Kunstdünger.

Neben seinen Funktionen als Erfinder und Entwickler verstand sich der Hochschulprofessor Poul la Cour immer auch als Multiplikator: 1903 gründete er die Dänische Wind-Elektriker Gesellschaft (Dansk Vindelektricitetsselskab, DVES), die in Kursen Windelektriker ausbildete und bereits ein Jahr später 356 Mitglieder hatte. Ab 1904 initiierte er die Zeitschrift für Wind-Elektrizität (Tidsskrift for vindelektrisitet ) der DVES.

Auch wenn die Windkraft-Entwicklung in Dänemark nach dem 1. Weltkrieg und mit dem Aufkommen billiger Treibstoffe für Jahrzehnte keine ausgreifende Erfolgsgeschichte mehr war: Poul la Cour ist und bleibt doch der wirkliche Vater der dänischen Windindustrie.

In unserer Serie „Pioniere der Erneuerbaren Energien“ sind bereits erschienen:

Teil 1: Ehrenfried Walther von Tschirnhaus www.dgs.de/news/en-detail/180920-pioniere-der-erneuerbaren-energien-1-ehrenfried-walther-von-tschirnhaus/

Teil 2: Augustin Mouchot www.dgs.de/news/en-detail/301020-pioniere-der-erneuerbaren-energien-1-augustin-mouchot/