25.09.2020

Studienergebnis: Gesamtpotenzial von 140 GW für PV-Kleinanlagen bis 2030

Ein Bericht von Tatiana Abarzúa

Anfang der Woche hat Michael Claußner Ergebnisse der Studie "Chancen einer Verdreifachung des PV-Kleinanlagenanteils am Strommix bis 2030: Klimaschutzpotential und notwendige Maßnahmenstudie" in Berlin vorgestellt. Claußner ist einer der drei Studienautoren der Unternehmensberatung Energy Brainpool, die die Analyse im Auftrag der EWS Elektrizitätswerke Schönau eG (EWS) durchgeführt haben.

Die Kleinanlagenstudie von Energy Brainpool basiert auf einen Vergleich zweier Szenarien, ein "Base-Szenario" und ein "PV-Szenario, in welchem das ermittelte PV-Kleinanlagenpotenzial bis 2030 voll ausgeschöpft wird". In den Modellierungen wird die zusätzliche PV-Kapazität mit einem Zubau an Quartiersspeichern kombiniert (Speicherkapazität von zehn Stunden), "die die Netzintegrationsfähigkeit sicherstellen und von Energieversorgungsunternehmen marktpreisorientiert gesteuert werden". Als Kleinanlagen werden in der Studie Photovoltaikanlagen bezeichnet, die eine installierte Leistung von bis zu hundert Kilowatt aufweisen. In ihrer Analyse beziffern sie die Strommenge, die durch PV-Kleinanlagen in Deutschland bereitgestellt wird, auf etwa 36 Terrawattstunden (TWh) und entsprechend 6 % der Stromproduktion.

Der PV-Ausbau fand bisher hauptsächlich im ländlichen Raum statt. Der Studie zufolge bleibe die installierte Leistung besonders in den Stadtstaaten weit dahinter zurück. "Dabei bieten vor allem Gebäude in den urbanen Verbrauchszentren ein hohes Potenzial für eine CO2-freie Stromversorgung vor Ort", so die Autoren. In der Untersuchung werden grundlegende technische Randbedingungen genannt, die das Solarpotenzial deutlich verringern, und berücksichtigt wurden. Eine dieser Einschränkungen ist, dass "eine Personenidentität von Dachbesitzern und potenziellen Stromverbrauchern lediglich in rund 80 % der Fälle bestehe". Den Autoren zufolge sei "überwiegend von einer juristischen Personenidentität von Immobiliennutzer und -eigentümer oder zumindest von einem geringen vertraglichen Aufwand zur Dachnutzung" nur in folgenden Bereichen auszugehen: Herstellungsbetriebe (Kfz-, Holz-, Metall-, Papier-, Druckgewerbe), Lebensmittelhandel, Krankenhäuser, Schulen, Bäder, Landwirtschaft und Beherbergungsgewerbe. Im Sinne einer Vereinfachung wurde im Rahmen der Studie angenommen, dass künftig zu errichtende Freiflächenanlagen nicht in den Teilbereich Kleinanlagen fallen. Zudem gehen die Autoren für den Zubau an Kleinanlagen davon aus, dass es im Zeitraum bis 2030 weiterhin eine EEG-Förderung gibt.

Im "Klimaschutzplan 2050", vom Bundeskabinett im November 2016 beschlossen, wurden Klimaschutzziele für die verschiedenen Wirtschaftsbereiche in Deutschland definiert (SONNENENERGIE berichtete). Dementsprechend soll eine Verminderung der Gesamtemissionen auf 543 bis 562 Mio. Tonnen (Mt) CO2-Äquivalente (CO2eq) bis 2030 erreicht werden - CO2eq ist die generelle Vergleichsgröße für die Treibhauswirkung von Emissionen verschiedener Gase. Das Klimaschutzziel für den Sektor Energiewirtschaft ist, die Emissionen an Treibhausgasen (THG) auf 175 bis 183 CO2eq zu vermindern. Das entspricht einer Reduzierung um 61 bis 62 % gegenüber dem Referenzjahr 1990. Laut der Studie könnten die Klimaschutzziele erreicht werden, wenn die installierte PV-Leistung von Kleinanlagen bis 2030 um 100 Gigawatt (GW), auf ein Gesamtpotenzial von 140 GW im "PV-Szenario", erhöht wird. Davon würden 69 GW bereits im "Base-Szenario" realisiert werden, d.h. ohne zusätzliche Maßnahmen. Durch den Ausbau von PV-Kleinanlagen werde "die drohende Ökostromlücke abgewendet", so die Studienautoren, und der Anteil der Erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch in 2030 bei 67 Prozent liegen (446 TWh). Das "PV-Szenario" geht neben 140 GW für Kleinanlagen von einer installierten PV-Leistung von 29 GW für Großanlagen aus.

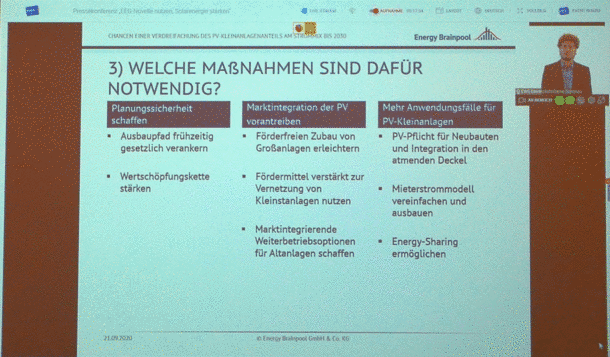

Zudem würde eine "ambitionierte" CO2-Bepreisung von 79 Euro pro Tonne bis 2030 die jährlichen THG-Emissionen der Energiewirtschaft auf 157 Mt senken. Laut der Studie erfordert die Ausschöpfung des PV-Kleinanlagenpotenzials einen jährlichen PV-Zubaupfad von 12 GW ab 2024 beziehungsweise 14 GW ab 2027. Dafür müssten einige regulatorische Rahmenbedingungen angepasst werden. Zudem sei es wichtig für die Sicherstellung des erforderlichen Zubaus und für eine langfristige Erhöhung der Akzeptanz in der Bevölkerung, dass die Rahmenbedingungen für den Zubau gebäudeintegrierter PV-Kleinanlagen verbessert werden.

Für Sebastian Sladek, Vorstand der EWS, bezieht sich die Kleinanlagenstudie auf "ein Szenario, das praktisch möglich ist. Kleinanlagen sind besonders wichtig für die nächste Etappe der Energiewende", ergänzt er. Die Studie zeigt eine zusätzliche Einsparung an THG-Emissionen auf, wenn das PV-Kleinanlagenpotenzial ausgeschöpft wird: 33 Mt, davon 14,5 Mt in Deutschland und 18,5 Mt im europäischen Ausland durch die Verdrängung von importiertem Graustrom. Durch die Ausschöpfung des PV-Kleinanlagenpotenzials bis 2030 würde Deutschland mit etwa 3 TWh Nettoexporteur sein. Ein weiteres Untersuchungsergebnis ist, dass sich die "Emissionsreduktion durch PV" schätzungsweise um den Faktor 1,5 oder mehr erhöhen würde, sollte der CO2-Preis auf dem heutigen Niveau von 25 bis 30 Euro pro Tonne bleiben.

Die Studienautoren haben mehrere Empfehlungen an die Politik. Unter anderem schlagen sie vor, dass "Solaranlagen (hinsichtlich des Marktstammdatenregisters) unterhalb eines zu bestimmenden Schwellwertes von 10 bis 100 kWp in einem vereinfachten allgemeinen Verfahren gänzlich von der Registrierungsgebühr befreit werden" sowie ein CO2-Mindestpreis im EU-Emissionshandel (EU ETS) eingeführt und auf Stromrechnungen der Anteil an Strom aus der Region ausgewiesen wird.