01.02.2019

Kohlekommission: So viel vergiftete Luft

Der am 26. Januar 2019 veröffentlichte Bericht der „Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“, kurz der Kohlekommission, ist ein Papier von 336 Seiten. Also ein Werk von besonderem Gewicht. Gleich nach der Berichterstattung stand es im Mittelpunkt der politischen Berichterstattung. Seither sind Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Umweltministerin Svenja Schulze permanente Gäste in Funk und Fernsehen und wechseln sich dabei mit Vertretern der Energiekonzerne ab. Der Abschlussbericht sei mehr oder minder ein Erfolg und nun sei die Bundesregierung am Zug. "Wir prüfen das genau" verkündet der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, die Regierung werde nun "einen Plan vorlegen für notwendige Gesetze".

Die Hofberichterstattung der Massenmedien folgt dem ziemlich unisono und gleicht einem Trommelfeuer. Dem Publikum soll eingebläut werden, es gebe nun den breiten Konsens um die Ausrichtung der Energiewende, den historischem Durchbruch und ein großartiges Ergebnis – den Kohleausstieg bis 2038. Regierung und Kritiker schienen erst mal alle eins. Sogar Greenpeace und BUND sind dabei. Und plötzlich ist der Pofalla, der die Bahn mit gegen die Wand gefahren hat, ein toller Macher, wird vom Saulus zum Paulus. Die wenigen Kritiker, die sich trauen, scheinen unsicher.

Doch das Ganze ist eine Schmierenkomödie, die Regierung und die Energiekonzerne durchziehen. Inhaltlich lässt sich der Abschlussbericht in 10 Punkten zusammenfassen.

- 1. Klimapolitisch ist es unverantwortlich den Kohleausstieg bis 2038 hinaus zu zögern

- 2. Der Nachfolger der Kohle steht fest: es ist Erdgas. Geschäftspartner sind Putin und Trump

- 3. Die Empfehlung der Kohlekommission ist der Anfang des neuen Narrativ "wir holen unsere Klimaziele doch noch ein". Eben ein paar Jahrzehnte später

- 4. Am Kurs gegen die Erneuerbaren wird nichts geändert, kein Ende des Zubaudeckels und mehr Erneuerbare nur entsprechend dem Bau neuer Übertragungsnetze

- 5. Das Gesamtkonzept beruht auf der These/Ausrichtung, die Zukunft der Erneuerbaren sei das Netz

- 6. Bürgerenergie kommt als Akteur nicht vor, ebenso wenig Dezentralität

- 7. Ein Teil der Umweltverbände ist zu Kreuze gekrochen, den Triumpf lassen die Fossilfritzen unverhohlen raus und nennen es gesellschaftlichen Konsens

- 8. Wie die Solarverbände reagieren, muss man abwarten, BEE hat eine lauwarme PM herausgegeben

- 9. Die 40 Mrd. Strukturhilfen für die "Kohleländer" werden bald in den Hintergrund treten und mit dem Bund-Länder-Finanzausgleich verschwimmen; wer erinnert sich in 15 Jahren noch daran

- 10. Ausgeklammert sind die "Entschädigungen" für die Kraftwerksbetreiber. Das zu trennen, ist eine schlaue Taktik. In ein paar Jahren, wenn sich der (Kohle)Staub gelegt hat, werden ungestört von der Öffentlichkeit die Milliarden fließen

So geht Politik in Deutschland. Aber die reale Entwicklung wird disruptiv sein. Das könnte allerdings zwei gegensätzliche Entwicklungen bedeuten. Entweder entsteht aus dem Kohlenachfolger Erdgas ein neues und mächtiges Konglomerat, das sein „Startkapital“ aus dem Verkauf von CO2 Zertifikaten im europäischen ETS-System und den noch ausstehenden Entschädigung aus dem Kohleausstieg zieht. Oder Solar- und Windenergie werden bis zum Jahr 2030 so kostengünstig, dass der Markt für fossile Brennstoffe zusammenbricht. Auf alle Fälle dürfte 2038 eine Schimäre sein.

Klaus Oberzig

Abschlussbericht "Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ vom 26.01.2019

Gas kommt nicht aus der Steckdose, DGS-News vom 18.01.19

01.02.2019

Würde das Ende des deutschen Kohleabbau 2038 die Pariser Klimaziele verletzen?

Der Energie- und Klimaexperte Dr. Simon Evans hat auf Carbon Brief, einer in Großbritannien ansässigen Website, welche die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Klimawissenschaft, Klimapolitik und Energiepolitik abdeckt, am 29.01.19 eine Analyse der Empfehlungen der deutschen Kohlekommission veröffentlicht. Evans promovierte in Biochemie an der Bristol University und studierte zuvor Chemie an der Oxford University. Er arbeitete sechs Jahre lang für die Umweltzeitschrift The ENDS Report und beschäftigte sich unter anderem mit Klimawissenschaften und Luftverschmutzung. Carbon Brief ist auf verständliche, datengestützte Artikel und Grafiken spezialisiert, um das Verständnis für den Klimawandel zu verbessern, sowohl in wissenschaftlicher als auch in politischer Hinsicht. Carbon Brief veröffentlicht eine breite Palette von Inhalten, darunter wissenschaftliche Erklärungen, Interviews, Analysen und Faktenchecks sowie tägliche und wöchentliche E-Mail-Zusammenfassungen von Zeitungen und Online-Berichten. Wir haben den Text für Sie frei übersetzt:

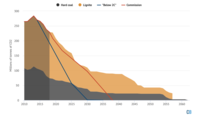

Die Empfehlungen der deutschen Kohlekommission, die Nutzung der der Kohleverstromung bis zum Jahr 2038 einzustellen, könnte das Pariser Abkommen verletzen und zur Emission von mehr als einer zusätzlichen Milliarde Tonnen CO2 führen, so die Analyse von Carbon Brief. Das Überraschende: Folgt die Bundesregierung den Empfehlungen der Kommission, würde die Kohlekapazität in den nächsten zehn Jahren kaum schneller sinken als bei einem Business-as-usual (BAU)-Pfad. Denn es ist zu erwarten, dass viele Kohlekraftwerke aufgrund ihres hohen Alters ohnehin in diesem Zeitrahmen stillgelegt werden würden.

Im Vergleich zum BAU-Szenario würde der vorgeschlagene Ausstiegs-Zeitrahmen erst nach 2030 zur Reduzierung der CO2-Emissionen führen. Er würde auch gegen die EU-Frist für den Ausstieg aus der EU-Kohleförderung verstoßen, wie der vorgeschlagene "unter 2°C-Pfad" der Internationalen Energieagentur (IEA) zeigt. Insgesamt könnte der von der Kommission empfohlene Zeitplan zwar verhindern, dass im Vergleich zum BAU-Szenario insgesamt 1,8 Mrd. Tonnen CO2 (Gt CO2) in die Atmosphäre gelangen, aber dennoch den "unter 2° C-Pfad" um etwa 1,3 Gt CO2 überschreiten. Die wichtigsten Empfehlungen der Deutschen Kohlekommission und wie sie sich bei ihrer Umsetzung auf die Emissionen auswirken könnten:

lesen Sie hier weiter

01.02.2019

Bei VW: Kritischer Journalismus zu E-Mobilen unerwünscht

(Kommentar von Heinz Wraneschitz) Dass Volkswagen hofft, für die Einführung seiner neuen Elektromobilitäts-Initiative >Mission ID< positive Medienresonanz zu bekommen, ist legitim. Aber was der vom Lande Niedersachsen mitbestimmte Weltkonzern tatsächlich dafür tut, das ist schlichtweg der Versuch, die Pressefreiheit einzuschränken und die Berichterstattung zu manipulieren. Unsere hiesigen Autokonzerne haben den Start in die elektrische Mobilität schlichtweg verschlafen. Nun versucht wenigstens Volkswagen, Tesla, Renault, Hyundai und Co. wieder etwas näher zu rücken. Das darf man den Wolfsburgern sehr wohl zugute schreiben. Doch wenn dieser Tage im Messezentrallager Isenbüttel neue E-Fahrzeuge und Ladekonzepte vorgestellt werden, soll augenscheinlich jegliche kritische Berichterstattung schon im Keim erstickt werden.

Die durch den Dieselskandal ins mediale Rampenlicht gerückten Käfer-Erfinder bedienen sich dabei eines Tricks, dem keine seriöse Journalistin, kein ernsthafter Journalist auf den Leim gehen darf: Man bauchpinselt die KollegInnen, indem Exklusivität vorgegaukelt wird.

„Wir bieten Ihnen als einem von wenigen ausgewählten Journalisten die Teilnahme an dieser Veranstaltung an. Dabei können Sie einen exklusiven Blick hinter die Kulissen unserer bevorstehenden Einführung der ID.Familie werfen und die besondere Atmosphäre und Aufbruchsstimmung auf Seiten von Hersteller und Handel spüren“, steht in der Einladung. Klingt gut. Ist aber tatsächlich mit Einschränkungen verbunden, die kritischen Journalismus unmöglich machen: Fotos, Videos, Tonbandaufnahmen sind verboten, ja sogar „sonstige Aufzeichnungen (auch schriftlich)“. Und außerdem: „Wir können ein solchen Zugang leider nur gewähren, wenn wir die Artikel vor Veröffentlichung einmal sehen und ggf. ändern können.“ Das ist unsäglich. Und außerdem ein klarer Verstoß gegen die Freiheit der Presse, den hier ein staatlich dominierter Konzern versucht. Wie übrigens viele andere Firmen tagtäglich auch.

Immerhin positiv, dass man bei VW begriffen hat: „Mit der ID. Familie stehen wir jedoch vor einem tiefgreifenden Wandel der gesamten Marke zur E-Mobilität und zur Digitalisierung. Deshalb beziehen wir unsere Handelspartner sehr frühzeitig ein, um sie als aktive Botschafter der ID. Familie zu gewinnen.“ Klar. Ohne Händler geht nichts. Und eben auch nicht ohne JournalistInnen. Deshalb sind beide Gruppen zu jenen „halbtägigen Info-Veranstaltung >Mission ID<“ eingeladen worden. Doch was in die Welt hinausgeht, das will VW ganz alleine entscheiden.

Herausgefunden hat das mit als Erste die freiberufliche Medienjournalistin Ulrike Simon, nachzulesen ist ihre ganze Geschichte hier

Jede, jeder von uns sollte schon aus berufs-ethischen Gründen eine solche vergiftete Einladung strikt ablehnen. Auch wenn sie noch so schön klingt wie bei VW: „Das Jahr 2019 ist das Jahr, in dem sich die Marke Volkswagen startklar für den Launch ihrer neuen ID.Familie macht. Dabei geht es um weit mehr als nur um die Einführung eines neuen Modells. Es geht um die Einführung einer ganzheitlichen Mobilitätslösung: angefangen beim Auto, über digitale Dienste bis hin zur passenden Ladeinfrastruktur. Wir als Marke Volkswagen haben die Chance und eine Verpflichtung, die wir in unserem Namen tragen: Wir machen nachhaltige Mobilität für alle zugänglich.“

Denn selbst diese Ankündigung ist gelogen: „Für alle zugänglich“ ist dieser Blick auf die neuen VW-Emobile ja nur jenen, die vorher zugestimmt haben. Und hinterher gilt: VW schreibt, der oder die Schreibkraft darf nur noch den Namen drunter setzen. Das aber ist schlichtweg PR, kein seriöser Journalismus. Dagegen müssen sich alle ehrlichen und ersthaften JournalistInnen solidarisch wehren.

01.02.2019

Der Autobauer als Stromversorger

Einige große deutschen Autobauer beginnen in diesem Jahr mit der Auslieferung ihrer E-Fahrzeuge, BMW ist ja schon länger dabei. Doch neben den Karossen selbst wollen sie seit einigen Jahren auch vermehrt Mobilitätsdienstleistungen anbieten, jetzt ist auch der Strom selbst im Angebot.

Bisher haben sich die Dienstleistungen meist auf schicke Apps beschränkt, mit denen man Fahrzeugparameter auslesen konnte oder die Musik des Mobiltelefons im Auto abgespielt werden konnte. Doch die Hersteller wollen die Kunden noch stärker binden: Sie dringen in einen neuen Bereich vor und werden auch Stromversorger. Was braucht der E-Autofahrer? Am besten zu Hause eine Wallbox in der Garage (und aus unserer Sicht idealerweise eine PV-Anlage, um seinen eigenen Strom zu tanken). Die Wallboxen können schon länger beim Kauf eines Elektroautos gleich mit bestellt werden. Sie stammen oft von Elektroherstellern und werden dann mit dem Label des Autoherstellers gestaltet, werden in der Garage montiert und erhalten ihren Strom direkt aus dem Hausstromnetz des Kunden. Damit ist der Stromlieferant des Haushalts gleichzeitig auch der Lieferant für den E-Autostrom.

Volkswagen geht jetzt einen Schritt weiter und hat unter dem Namen „Elli“ eine Tochterfirma gegründet, die aktuell beginnt, Strom zu vertreiben und damit die klassischen Versorger anzugreifen. Angeboten wird ein Ökostromtarif, Zielgruppe sind privat- und Gewerbekunden. Erweitert soll das Angebot werden um Wallboxen, Ladesäulen und Abrechnungssysteme – damit ist die Hauptzielgruppe klar. Ein Online-Tarifrechner ergibt am Standort des Autors, dass der Preis vergleichbar mit anderen Ökostromanbietern ist.

Und VW hat die entsprechende Struktur, die im Hintergrund dafür notwendig ist, schon lange: über die Tochter VW Kraftwerke (VWK) betreibt man eigene Stromerzeugungskapazitäten an den Fabrikstandorten. Zu Spitzenzeiten benötigt der Konzern deutschlandweit rund 700 MW Leistung, dabei werden nicht nur die VW-Werke u.a. in Wolfsburg, Braunschweig und Dresden versorgt, sondern auch die Audi-Standorte in Neckarsulm und Ingolstadt sowie Porsche in Zuffenhausen und Leipzig. Technisch wird ein Schwenk von Kohle auf Erdgas vollzogen: In Wolfsburg sollen zwei alte Kraftwerke bis 2020 bzw. 2025 durch GuD-Neubauten mit 120 bzw. 270 MW ersetzt werden, schon im Jahr 2014 wurde am Standort Braunschweig ein BHKW mit 10 MW in Betrieb genommen. Gemanagt werden auch ein VWK-eigener und ein VW-AG-eigener Bilanzkreis, letzterer kann auch für die Versorgung von Elektroautos genutzt werden kann.

Und was machen die großen Mitbewerber? BMW bietet nicht selbst, aber in Kooperation mit der Naturstrom AG unter dem Slogan „BMW Green Energy“ für die Fahrer der BMW-i-Modelle einen 100%-Ökostrom-Tarif an. Unter „Mercedes Benz Ökostrom“ erhält auch ein Daimler-Fahrer für Fahrzeug und das Zuhause die nötigen Kilowattstunden. Daimler arbeitet hierbei mit der EnBW zusammen, die für den Tarif Strom aus süddeutschen Wasserkraftwerken bereitstellen.

Der Schaltschrankhersteller Hager, der vor einiger Zeit Kompetenz für Stromspeicher eingekauft hatte und jetzt Eigentümer von E3/DC ist, stellte jüngst auf einer Elektromesse sein neues Haus-Energiemanagement „flow“ vor. Dieses EMS wurde gemeinsam mit Audi entwickelt und bindet die Audi-Wallbox in das Energiesystem des Hauses ein. Damit kann das Elektroauto entweder kostenoptimiert aus der Solaranlage oder leistungsoptimiert geladen werden. Bei letzterem zieht die Wallbox maximalen Strom und beobachtet den Hausverbrauch, regelt beim Einschalten z.B. eines Föns dann die Ladeleistung herunter, um den Hausanschluss nicht zu überlasten. Auch zeitvariable Stromtarife können hier verarbeitet werden. Aber kein Stadtwerk bietet das derzeit an - das könnte ein Hinweis sein, dass hier die Autobauer als Stromlieferanten neue Angebote planen.

Man kann gespannt sein, mit welchen Tarifen und Sondermerkmalen die Autobauer versuchen werden, die Kunden der klassischen Stromwirtschaft zum Versorgerwechsel zu bewegen. Das Markenlogo kann ja nicht auf die Elektronen geklebt werden.

Jörg Sutter

01.02.2019

Windschiffe – die Dekarbonisierung der Meere

Wenn die Pariser Klimaziele eingehalten werden sollen, muss auch die (See-)Schifffahrt dekarbonisiert werden. Rund drei Prozent der weltweiten CO2-Emissionen stammen von hier, dazu 13 Prozent der Schwefeldioxid (SO2)-Emissionen und 15 Prozent der menschengemachten Stickoxid (NOx)-Emissionen. Der Grund dafür ist, dass als Schiffstreibstoff Schweröl eingesetzt wird, ein Abfallprodukt der Mineralöl-Verarbeitung. Nach Analyse des Naturschutzbundes NABU stoßen allein die 15 weltgrößten Containerschiffe so viele Schadstoffe aus wie 750 Millionen Autos, weshalb der Schweizer Rundfunk die Schifffahrt als „das schmutzigste Gewerbe der Welt“ bezeichnete.

Selbst die schönsten großen Traumschiffe sind letztlich nichts weiter als schwimmende Müllverbrennungsanlagen. Zwar hat man vor einigen Jahren begonnen, die Schiffsabgase durch Scrubber und Nasswaschverfahren zu reinigen, und den Treibstoff auf etwas weniger umweltschädlichen Marinediesel umzustellen, doch das CO2-Problem bleibt dadurch nahezu unberührt. Und so setzt man nun auf CO2-ärmere Energie-Effizienz-Techniken wie verflüssigtes Erdgas (LNG) als Treibstoff, zumal das entsprechende, frisch aufgelegte Förderprogramm des Bundes öffentliche Gelder verheißt und den Schiffbau-Zulieferern nicht allzu große Umstellungen abverlangt. Und die CO2-neutrale Zukunft? Vielleicht regenerativ erzeugter Wasserstoff (Power-to-X) + Brennstoffzellen? Ach, die wirklich schweren, anstrengenden Probleme einer totalen Dekarbonisierung des Schiffsverkehrs mögen dann doch besser bitte künftige Generationen lösen ... – wenn denen noch Zeit bis zum „Climate Breakdown“ bleibt.

lesen Sie hier weiter

01.02.2019

Neue Modelle für die alte Energiewirtschaft

Am 30. und 31. Januar 2019 fand in Berlin die vom Veranstalter Conexio GmbH durchgeführte Tagung „Zukünftige Stromnetze“ statt. Eine Veranstaltung mit Tradition, zu der schon der Vorläufer, OTTI aus Regensburg, vier Jahre Experten aus Politik, Wirtschaft und Forschung geladen hatte. Ursprünglich ging es darum, die alte Energiewelt mit ihren Netzfachleuten mit den netzunkundigen Vertretern der Erneuerbaren Energien zusammenzubringen. Damals lautete der Titel auch noch „Zukünftige Stromnetze für Erneuerbare Energien“. Nicht nur der Name hat sich geändert, auch die Kräfteverhältnisse. Der Unterschied zu früheren Jahren besteht darin, dass es zwei große Richtungen gibt, die sich in Sachen Netzstrukturen und Netzpolitik wenig kooperativ gegenüberstehen. Zum einen die Exponenten aus der alten Welt der Energiekonzerne und der Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber, deren Bemühen darauf gerichtet ist, die Erneuerbaren aus Wind und Sonne in das bestehende Stromsystem so zu integrieren, dass die Machtverhältnisse nicht angetastet werden. Die andere Seite, die in den letzten 18 Jahren gewachsene Bürgerenergie, sucht nach neuen Wegen in Richtung eines dezentralen Systems mit neuen Netzstrukturen. Vor allem mit den Vorstellungen eines zellularen Systems stehen sie noch ziemlich am Anfang ihrer Überlegungen.

Schon beim Studium des Programms wurde deutlich, dass die erste Fraktion, angeführt und inspiriert von den Konzepten aus den Denkschulen der großen Energiekonzerne, längst tonangebend ist. Ihre Thesen basieren darauf, dass eine Entwicklung von Sonne- und Windstrom nur noch in Abhängigkeit von der bestehenden Netzstruktur möglich sei. Die darauf basierenden Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, die zwischenzeitlich massiv Eingang in das 7. Energieforschungsprogramm (und davor auch schon im 6. Energieforschungsprogramm) der Bundesregierung gefunden haben, zielen darauf ab, die vorhandene Netze so zu verändern und zu entwickeln, dass sie aktiv steuerbar und automatisiert werden können.

lesen Sie hier weiter

01.02.2019

ABSI-Kongress 2019: "Klimawandel stoppen – es ist höchste Zeit, legen wir los!"

Unter diesem Motto kommen die etwa 200 Bayerischen und Österreichischen Solarinitiativen am 15. und 16. Februar 2019 zu ihrer Jahrestagung in der Technischen Hochschule Rosenheim zusammen. Bei diesen Treffen geht es schon lange nicht mehr allein um Solarenergie, sondern um alle Aspekte des ökologischen Umbaus der Energieversorgung. Auch der sparsame und effiziente Umgang mit Energie spielt eine Rolle, ebenso wie gesellschaftliche und politische Entwicklungen.

Am ersten Tag der Veranstaltung kommen hochkarätige Wissenschaftler zu Wort: Die Professoren Dr. Georg Kaser, Dr. Wolfgang Seiler, Dr. Bruno Burger und Dr. Volker Quaschning machen den Teilnehmern deutlich, warum der Klimawandel schnellstmöglich gestoppt werden muss und welche Strategie dazu notwendig ist. Der abendliche Vortrag von Professor Dr. Harald Lesch „Lass mich doch in Ruh‘ mit deinem …-Klimawandel“ richtet sich an die Allgemeinheit und ist daher auch öffentlich zugänglich.

Am zweiten Tag geht zunächst Hans-Josef Fell, ein Urgestein der Energiewende, auf aktuelle Erneuerbare-Energien-Themen und das Volksbegehren zum Klimaschutz ein. Praxisorientierte Vorträge aus vielen Bereichen zeigen dann auf, wie man vor Ort der Energiewende zum Durchbruch verhelfen kann. Der Motivationsaufruf des Bergsteigerduos Huber Buam schließt die Veranstaltung ab.

Mehrere Exkursionen in der Stadt Rosenheim, eine Fachausstellung und ein Extra-Raum für Gespräche schaffen weitere Möglichkeiten zur Information, Diskussion und Vernetzung. Lokale Akteurinnen und Akteure der Energiewende sind herzlich aufgerufen, die Veranstaltung an einem oder an beiden Tagen zu besuchen!

Hier finden Sie das vorläufige Programm als Download.

Teilnahme als Aussteller + Sponsoring: Haben Sie Interesse als Aussteller teilzunehmen?

Hier finden Sie den Sponsorenflyer.

Anmeldung über das Buchungssystem.

01.02.2019

Was sagen die Klimaberichte von 2018 über die Abschwächung des Golfstromsystems?

(KlimaLounge) Im vergangenen Jahr wurden zwanzigtausend begutachtete Fachpublikationen zum Thema “climate change” (“Klimawandel”) veröffentlicht. Kein Mensch kann die alle im Auge behalten – man müsste jeden Tag 55 Studien lesen. (Und übrigens ist diese riesige Masse an Publikationen ein Grund, warum sogenannte „Klimaskeptiker“ immer etwas finden werden, das sie für ihre Zwecke herauspicken und umdeuten können.) Deshalb sind breit verankerte Klimaberichte so wichtig, bei denen viele Wissenschaftler ihre Expertise bündeln und den Stand der Forschung diskutieren, bewerten und zusammenfassen.

Schauen wir uns also kurz an, was die Klimaberichte des abgelaufenen Jahres zu dem viel diskutierten Thema sagen, ob sich die Umwälzzirkulation des Atlantik (auch bekannt als Golfstromsystem und im Fachjargon als AMOC, für Atlantic Meridional Overturning Circulation) bereits verlangsamt hat, wie es die Klimamodelle als Reaktion auf die globale Erwärmung voraussagen.

Da ist zum einen der 1,5 °C-Bericht (SR15) des IPCC, der für das Pariser Klimaabkommen erstellt und im September 2018 veröffentlicht wurde. Er sagt nicht allzu viel über die AMOC aus, da es sich nur um einen Sonderbericht und keinen umfassenden Bericht handelt, aber er sagt dies:

Es ist wahrscheinlicher als nicht, dass sich die AMOC in den letzten Jahrzehnten abgeschwächt hat, angesichts der Abkühlung des Oberflächenwassers im Nordatlantik und Belegen dafür, dass sich der Golfstrom seit Ende der 1950er Jahre um 30% verlangsamt hat (Srokosz und Bryden, 2015; Caesar et al., 2018). Es gibt nur begrenzte Hinweise darauf, dass der aktuell abnormal schwache Zustand der AMOC mit der anthropogenen Erwärmung zusammenhängt (Caesar et al., 2018). Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich die AMOC im Laufe des 21. Jahrhunderts abschwächen wird. […]

Es wird erwartet, dass die Schwächung der AMOC die natürlichen und menschlichen Systeme stark stört, da die Wärmeabgabe an höhere Breitengrade durch dieses Strömungssystem reduziert wird.

lesen Sie den hier den vollständigen Beitrag von Stefan Rahmstorf

01.02.2019

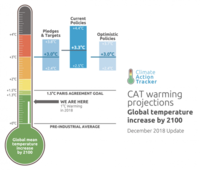

Climate Action Tracker (CAT)

Die Schätzung des Climate Action Tracker (CAT) über die vollständige Erwärmung der Gesamtwirkung der Verpflichtungen aus dem Pariser Abkommen und der realen Politik zeigt wenig Veränderungen. Wenn alle Regierungen ihre Verpflichtungen aus dem Pariser Abkommen erfüllen, wird die Welt voraussichtlich 3,0°C warm werden - doppelt so viel wie die in Paris vereinbarte 1,5°C-Grenze. Klimapolitik ist zwar auf dem Vormarsch, staatliche Klimaschutzmaßnahmen ändern jedoch nichts an der prognostizierten Erwärmung. Es gibt einige Fortschritte seit Paris, aber nicht genug, da die Regierungen auf 3°C der Erwärmung zusteuern.

01.02.2019

Speicher-Leitmesse ENERGY STORAGE EUROPE 2019

Für Energie-Experten mit Interesse an Energiespeichern ist sie ein Pflichttermin im Frühjahr: die Fachmesse ENERGY STORAGE EUROPE mit den parallelen Fachkonferenzen 8. ENERGY STORAGE EUROPE Conference (ESE) und 13. International Renewable Energy Storage Conference (IRES).

In diesem Jahr stehen in Düsseldorf vom 12. bis zum 14. März Speicheranwendungen, Innovationen und Businessthemen im Mittelpunkt. Als neues Thema rückt die Mobilitätsinfrastruktur in den Fokus. Die Konferenzsessions zum Thema E-Mobility werden Fragen der Ladeinfrastruktur und der Mobilität auch auf dem Wasser, in der Luft und auf der Schiene behandeln. Auch ausstellerseitig erwartet die Messe Düsseldorf verschiedene Anbieter für Speicherlösungen in diesen Segmenten. Dazu gehören sowohl Markt- und Technologieführer wie Siemens und MAN Energy Solutions als auch innovative Mittelständler wie die Schweizer ecovolta, die gemeinsam mit dem Bootsbauer Ernesto Riva die vollelektrische Holzyacht E-Commuter zeigt.

Technologieseitig bietet die ENERGY STORAGE EUROPE traditionell allen Speichertypen eine Plattform: Batteriespeichern, chemischen und mechanischen Speichern, thermischen Speichern und Power-To-Gas- sowie Power-To-Heat-Lösungen für die flexible Sektorenkopplung.

Leser der SONNENENERGIE können mit dem Code 000006e7hpix ein kostenfreies Tagesticket für die Messe lösen.

Mehr Informationen und Tickets: https://www.eseexpo.de/

01.02.2019

Kleiner Medienspiegel

Mit Infografiken gegen den Klimawandel: Die oekom crowd startet mit „Das Klimabuch. Über die Erwärmung des Planeten“ aus der Winterpause. Nach ihrem erfolgreichen "Ozeanbuch" widmet sich die Illustratorin Esther Gonstalla nun dem Klimawandel: Was tragen wir Menschen dazu bei, welche Folgen hat das, welche Lösungsvorschläge gibt es? Gonstallas detaillierte Infografiken, entstanden mit Unterstützung zahlreicher Wissenschaftler(innen), machen komplexe Zusammenhänge und wissenschaftliche Daten zur globalen Erwärmung verständlich und illustrieren gleichermaßen politische Forderungen und Tipps für den Alltag. Und schön sind sie obendrein ... Lassen auch Sie sich informieren und inspirieren – und unterstützen Sie das Buch auf der oekom crowd-Plattform: www.oekom-crowd.de/projekte/das-klimabuch/

Neue Groß-Windkraftanlagen: Vestas hat seine neue EnVentus-Windturbinen-Plattform mit zwei Groß-WKAs für den Onshore-Bereich vorgestellt: die V162-5,6 MW und die V150-5,6 MW mit 162 m bzw. 150 m Rotordurchmesser. Der Rotor der größeren der beiden Anlagen überstreicht eine Fläche von 20.000 qm und soll 26 Prozent mehr Jahresertrag liefern als der verbreitete Typ Vestas V150-4,2 MW. Beide Anlagen sind für schwache, mittlere und starke Windgebiete ausgelegt: www.vestas.com/en/media/company-news?n=1871376#!NewsView

Chicago ist kälter als Gipfel des Mount Everest: Spektrum der Wissenschaft berichtete, dass die in Chicago/Illinois erwarteten Rekordtemperaturen von -24C deutlich unter den Temperaturen auf dem Mont Everest (-22°C) und dem grönländischen Ort Nuuk (-10°C). In anderen Teilen des Mittleren Westen könnten diese Temperaturen durch den starken Wind sogar wie sonst Kälte von -53°C auf den menschlichen Körper wirken. Die Extremwitterung lässt sich als Folge des Klimawandels erklären: www.spektrum.de/news/chicago-ist-kaelter-als-gipfel-des-mount-everest/1621184

Smart Meter Rollout "technisch" noch nicht möglich: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat seine erste Marktanalyse vorgelegt. Der offizielle Startschuss für den Smart Meter Rollout kann noch nicht erfolgen. Von nun an soll jedes Jahr Ende Januar ein Bericht über den Stand der Umsetzung der BSI-Standards sowie der eichrechtlichen Anforderungen über die Wertschöpfungskette des intelligenten Messwesens hinweg erfolgen. Die Elemente der Wertschöpfungskette sind der eigentliche Zähler, das Smart Meter Gateway als Kommunikationseinheit, der Gateway-Administrator und die Backend-Systeme. Nach dem Messstellenbetriebsgesetz beginnt für die grundzuständigen Messstellenbetreiber die Verpflichtung zum Rollout intelligenter Messsysteme, wenn das BSI in seiner Marktanalyse die technische Möglichkeit des Einbaus festgestellt hat: www.pv-magazine.de/2019/01/31/smart-meter-rollout-bsi-veroeffentlicht-erste-marktanalyse/

Betrug mit Blockheizkraftwerken wird erneut verhandelt: Wegen Betrugs um angeblich hoch effiziente und mit Rapsöl betriebene Blockheizkraftwerke hat am Mittwoch vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth ein weiterer Prozess begonnen. Einer der elf Angeklagten der ehemaligen Gesellschaft zur Förderung Erneuerbarer Energien (GFE) beantragte die Aussetzung des Verfahrens, weil er einen anderen Pflichtverteidiger wollte. Der Antrag wurde zurückgewiesen: www.frankenpost.de/region/bayern/Betrug-mit-Blockheizkraftwerken-wird-erneut-verhandelt

AKW Grohnde: Betreiber versucht Laufzeit zu verlängern: Das AKW südlich von Hannover, verfügt nur noch über geringe Strom-Produktionsrechte. Sind diese aufgebraucht, muss der Reaktor laut Atomgesetz abgeschaltet werden. Dies ist in wenigen Monaten der Fall. Nun versucht der Betreiber, die Eon-Tochter PreussenElektra, weitere sogenannte Reststrommengen von anderen Atomkraftwerken zu übernehmen und so das AKW noch einige Jahre weiter laufen zu lassen. Eon/PreussenElektra steht auf dem Standpunkt, dass noch vorhandene Stromkontingente aus den bereits abgeschalteten Reaktoren in Brunsbüttel und Krümmel teilweise kostenlos nach Grohnde übertragen werden können, da das Unternehmen Anteile an diesen Kraftwerken besitzt. Deren Betreiber ist jedoch der schwedische Konzern Vattenfall. Dieser will offenbar mit den Reststrommengen noch ein Geschäft machen und sie nicht ohne Bezahlung an die Konkurrenz übertragen: www.ausgestrahlt.de/presse/uebersicht/akw-grohnde-betreiber-versucht-laufzeit-zu-verlang/

Ideen zu Digitalisierung und intelligentem Messsystem gesucht: Mit dem Wettbewerb „FNN-InnovationHub“ zeichnet VDE|FNN Start-ups mit innovativen Lösungen zu Energiewende, intelligentem Messsystem und Digitalisierung aus. Der Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi). Aufstrebende Unternehmen haben damit die Chance, sich vor hochkarätigen Vertretern des Energiemarkts zu präsentieren und attraktive Geldpreise zu gewinnen. Neben Geldpreisen winken vor allem wertvolle Kontakte in die Energiebranche, die Bewerbungsfrist läuft

bis zum 28. Februar 2019: www.verbaende.com/news.php/Start-ups-aufgepasst-Ideen-zu-Digitalisierung-und-intelligentem-Messsystem-gesucht-Start-up-Wettbewerb-von-VDEFNN-steht-unter-Schirmherrschaft-des-BMWi--Bewerbungsfrist-28-Februar-2019

Baden-Württemberg - Neue Förderbedingungen für Solarstromspeicher: Für netzdienliche Solarstromspeicher an neuen Photovoltaikanlagen erhalten Eigentümer vom Land Baden-Württemberg eine finanzielle Unterstützung. Seit 1. Februar 2019 gelten geänderte Förderbedingungen. Neu ist ein Bonus für Speicher an größeren Hausdachanlagen. Im Zuge einer Anschaffung werden künftig auch Ladepunkte für Elektroautos gefördert. Zudem kommen neben Privatpersonen, Kommunen und Unternehmen jetzt auch Landwirte in den Genuss des Landesgeldes. Zu Jahresbeginn standen zwar fünf Millionen Euro zur Verfügung. Die Mittel in dem stark nachgefragten Förderprogramm könnten jedoch schon vor dem offiziellen Programmende am 31. Dezember 2019 erschöpft sein. Die Förderung ist auf maximal 30 Prozent der Nettoinvestitionskosten begrenzt: www.geb-info.de/article-858579-30001/landesgeld-fuer-solarstromspeicher-neue-foerderbedingungen-seit-1-februar-2019-.html

Matthias Hüttmann / Götz Warnke