28.09.2018

Wenn etwas ist was nicht sein darf

Im Guardian erschien am 19. September 2018 von Benjamin Franta der Artikel "Shell and Exxon's secret 1980s climate change warnings". Dort schreibt Franta, dass Shell und Exxon bereits in den 80er Jahren über die Konsequenzen ihres Handelns in Bezug auf den Klimawandel sehr gut informiert waren. Interne Untersuchungen der Energieunternehmen hatten bereits damals globale Schäden vorhergesagt, die durch ihre Produkte verursacht werden. Konsequenzen zog man daraus keine, im Gegenteil, man verschwieg diese Erkenntnisse bewusst der Öffentlichkeit. Benjamin Franta ist ein ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter des "Center for Science and International Affairs" an der "Harvard Kennedy School of Government" und Doktorand an der Stanford University, wo er sich mit der Geschichte der Klimawissenschaften und Klimapolitik beschäftigt. Eine frühere Version dieses Artikels mit dem Titel "Global Warming's Paper Trail" (1) wurde bereits am 12. September 2018 vom "Project Syndicate" veröffentlicht. Wir haben den Text für Sie frei übersetzt:

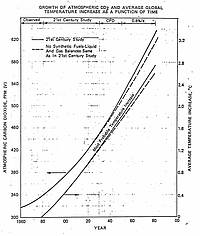

"Bereits während der 80er Jahre führten die Ölgesellschaften Exxon und Shell interne Bewertungen über das durch fossile Brennstoffe freigesetzte Kohlenstoffdioxid durch und prognostizierten die planetarischen Folgen dieser Emissionen. So nahm Exxon 1982 an (2) dass der CO2-Gehalt in der Atmosphäre 2060 etwa 560 ppm, somit den doppelten Wert des vorindustriellen Niveaus, erreicht haben wird. Die Konsequenzen des internen Berichts: Die globalen Durchschnittstemperaturen würden bis dahin um etwa 2° C gegenüber dem heutigen Niveau - und noch mehr im Vergleich zum vorindustriellen Niveau - ansteigen. 1998, sechs Jahre später, prognostizierte ein interner Bericht von Shell (3) ähnliches, kam allerdings zu dem Ergebnis, dass sich die Konzentration des CO2 in bereits 2030 verdoppelt haben könnte. Somit wird deutlich, dass die Konzerne schon lange über die Zusammenhänge zwischen ihren Produkten, der globalen Erwärmung und der ökologischen Katastrophe bescheid wussten. Ihre Forschungen ließen daran keine Zweifel aufkommen."

lesen Sie hier weiter

28.09.2018

SONNENENERGIE 3|18: Braunkohle - Nicht auf dem Rückzug

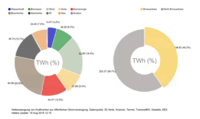

(Braun)kohle stellt sich dem marktgetriebenen Ausstieg in den Weg: Am 10. Juli veröffentlichte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDW) eine Pressemeldung mit dem Untertitel: "Anteil der Erneuerbaren steigt um 10 Prozent gegenüber Vorjahreszeitraum. Darin ist zu lesen, dass die Erneuerbaren Energien im ersten Halbjahr 2018 bei der Stromerzeugung erstmals vor der Braun- und Steinkohle lagen. So haben die Erneuerbaren nach ersten Schätzungen eine Bruttostrommenge von etwa 118 TWh bereitgestellt, was einem Anstieg von über 10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Ihr Anteil an der Stromerzeugung lag demnach im ersten Halbjahr 2018 bei rund 36 Prozent. Dagegen ist die Stromerzeugung aus Braun- und Steinkohle mit etwa 114 TWh deutlich zurückgegangen, auch bei Erdgas ist ein Rückgang auf unter 40 TWh im ersten Halbjahr 2018 zu beobachten. Die Kernenergie lieferte rund 37 TWh. Das Fazit des BDEW, welches auch bei Twitter verkündet wurde: "Marktgetriebener und schrittweiser Kohleausstieg ist in vollem Gange!"

Stimmt das denn so auch?

Sieht man sich speziell die Nettostromerzeugung an und betrachtet dabei die importierte Steinkohle und heimische Braunkohle differenziert, lässt sich ein ganz anderer Trend erkennen: Demnach findet kein Ausstieg aus der Kohle als solches, sondern höchstens einer aus der teuren Steinkohle, statt. Die immer flexibler werdenden Braunkohlekraftwerke erleben dagegen eine gewisse Renaissance. Von einem Kohleausstieg sind wir demnach weit entfernt. Neben dem Rückgang der Stromerzeugung durch Steinkohle ist auch ein solcher beim Erdgas zu beobachten. Nun egal, wie man zu der Erdgaspolitik der Bundesregierung stehen mag, der Trend weist nicht zu den "vermeintlich" sauberen Gaskraftwerken sondern vielmehr zu schmutzigen Braunkohlekraftwerken. Diese sind nicht nur klimaschädlich, sondern ein Quell meldepflichtiger Emissionen. Im Gegensatz zu den von Steinkohlekraftwerken emittierten Luftschadstoffen, nehmen sie sogar absolut, wie auch spezifisch, noch zu. Brisant: Am 17.08. ist die Frist für die Bundesregierung abgelaufen, zu der sie neue Grenzwerte für giftige Ausdünstungen aus Kohlekraftwerken in deutsches Recht hätte umsetzen müssen.

lesen Sie hier weiter

28.09.2018

Elf Gigawatt für den Irak und gegen das Klima

Der Irak in Zahlen: 39 Mio. Einwohner auf einer Staatsfläche von 434.000 Quadratkilometer. Das Land leidet wegen der Irak-Kriege und des anschließendem UN-Embargos (1991 bis 2003). Mit 100 Mrd. US-Dollar gehört das Land zu den meistverschuldeten Ländern der Welt, es gilt auch aufgrund der religiösen Rivalitäten und der Aktivitäten der Al-Quaida als instabil. Das Land kommt alleine nicht auf die Füße: Jeder Vierte Iraker lebt heute unter der Armutsgrenze, die dort bei 2,50 Dollar pro Tag liegt. Doch jetzt könnte es in Schwung kommen, die Infrastruktur soll ausgebaut werden. Das gehört auch die Elektrifizierung des Landes und eine moderne Stromerzeugung.

Hier witterte nun der deutsche Siemens-Konzern seine Chance, ist er doch weltweit aufgestellt und sehr erfahren mit dem großtechnischen Aufbau von Energiestrukturen. Auch kann er Referenzen wie einen Milliardenauftrag für den Kraftwerksbau in Ägypten vorweisen (Bild). Siemens hat daher ein Angebot zur Erstellung der flächendeckenden Stromversorgung für das Land vorgelegt, das Volumen dieses Auftrags wird mit rund 10 Mrd. Euro abgeschätzt. Das Angebot wurde der irakischen Regierung am vergangenen Wochenende von Siemens-Chef Joe Kaeser persönlich vorgestellt.

Doch was wird von Siemens da eigentlich angeboten? Elf Gigawatt Erzeugungskapazität und Stromübertragungstechnik, um 23 Mio. Menschen stabil mit Energie versorgen zu können. Dazu gehören auch viele Ertüchtigungs-Projekte an bestehenden Anlagen. Nun veröffentlichte das Handelsblatt im Zusammenhang mit der Meldung zum Siemens-Angebot auch eine Prognose zum Energiemix im Irak für das Jahr 2022. Und dieser muss erschrecken, sind dort doch 65 % Gas (eigenes und Importe) und 30 % Schweröl als Energieträger verzeichnet. Als Erneuerbare Energie ist nur die Wasserkraft ist, wenn auch nur mit wenigen Prozenten, verzeichnet, jedoch ohne Ausbau gegenüber 2016. Solar taucht nicht auf, obwohl der Irak im strahlungsreichsten Gürtel der Erde liegt. Das ist ein fatales Signal, wird doch die nun versprochene Erzeugungskapazität für die nächsten Jahrzehnte gebaut. Und gerade solch ein großer Neustart wie im Irak geplant könnte, nein müsste, zu einem Neustart für klimafreundliche Energieerzeugung genutzt werden. Es ist unglaublich, dass dies hier nicht stattfindet. Während bei uns – auch von Konzernen wie Siemens – die Ökologie in der Energieversorgung betont wird, spielt das in diesem Fall keine Rolle.

Der Fortgang des Angebots ist derzeit offen, da in den letzten Tagen der Siemens-Rivale GE (General Electric) ein Gegenangebot angekündigt hat. Nachdem Joe Kaeser bei seiner Visite bereits von Staatssekretär Bareiß begleitet wurde, hat sich nach Informationen des Handelsblattes auch die Bundeskanzlerin eingeschaltet. Im Gegenzug wird auch mit Druck der US-Regierung zugunsten GE gerechnet. Inhaltlich ist über das GE-Angebot noch nichts bekannt. Es ist also gut möglich, dass die Entscheidung zwischen Siemens und GE eine politische ist und dabei mit allen Bandagen gekämpft wird. Nur leider nicht für eine nachhaltige Energieversorgung und für den Klimaschutz.

Jörg Sutter

28.09.2018

Glatt gelogen - Die Erneuerbaren brauchen keine Fernübertragungsnetze!

Während das Vertrauen der Bevölkerung in die großen Volksparteien schwindet, hält die Energiewirtschaft an ihrer Politik der Kohleverstromung fest. Mit harter Hand unterstützen CDU und SPD diesen Kurs, etwas anderes können sie sich nicht vorstellen, anders haben sie in der ganzen Geschichte der Bundesrepublik nie gedacht und gehandelt. Sie waren und sind in Geiselhaft der Energiewirtschaft und der großen Konzerne. Sie folgen der RWE und dem Bündnis der energieintensiven Industrien, die sich die Braunkohlegruben, wie gehabt, sichern lassen wollen. Auch angesichts ihres drohenden Absturzes in die Bedeutungslosigkeit gehen beide Parteien diesen Kurs mit. Ihre Bekenntnisse zur Energiewende entsprechen nicht der Wahrheit. Das gilt gerade auch für die Mär von der Notwendigkeit der großen Stromautobahnen, die Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der große Verbalakrobat in Sachen Erneuerbare, aktuell wieder zum Besten gibt.

Im Folgenden übernehmen wir eine Stellungnahme zur angeblichen Notwendigkeit der Fernübertragungsleitungen von Dipl.-Ing.Wolf von Fabeck, Geschäftsführer des Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV):

"Zwei Stromerzeugungssysteme stehen im erbitterten Konkurrenzkampf: Auf der einen Seite die Großkonzerne mit ihren Braunkohlekraftwerken und auf der anderen Seite Solar- und Windkraftwerke zum großen Teil in Bürgerhand.

Es ist jedoch nicht Sympathie oder Ablehnung für verschiedene Unternehmensformen, die uns hier Partei ergreifen lässt, sondern es sind die Folgen der unterschiedlichen Stromerzeugungs-Techniken für Umwelt und Klima. Auf der einen Seite zerstören die fossilen Braunkohlekraftwerke das Klima und damit die Lebensgrundlagen der gesamten Menschheit und auf der anderen Seite gibt es mit Sonne, Wind und Energiespeichern eine klimafreundliche Variante der Stromerzeugung.

Der Hitzesommer 2018 hat noch einmal bestätigt, was die Klimawissenschaft schon seit fast 40 Jahren betont, dass das Klima durch das alte Fossil-System auf das höchste gefährdet ist. Unser Überleben und das unserer Kinder und Enkel ist ebenfalls gefährdet. Es bleibt inzwischen nur noch wenig Zeit, die fossilen Kraftwerke abzuschalten. Gelingt ihre Abschaltung nicht, so wird der Klimawandel sie sozusagen eigenhändig in einer furchtbaren Naturkatastrophe mitsamt uns und mitsamt ihren Betreibern "abschalten" (Nur die Betreiber und die meisten "Energiepolitiker" glauben das noch nicht.) Eine verzweifelte Situation!

Die Braunkohle-Betreiber sehen die Gefahr nicht, die von ihren Anlagen ausgeht und es geht ihnen ausschließlich ums politische Überleben im öffentlichen Meinungsstreit. So kam ihnen schon vor Jahren eine Argumentation in den Sinn, die in dreister Verdrehung der Wahrheit den guten Willen und die Uninformiertheit vieler Klimafreunde für die Zwecke der klimaschädigenden Braunkohle einspannte. Eine genial perfide Idee, die sie trotz aller sachlicher Mängel mit stupender Beharrlichkeit immer wieder in Umlauf bringen. Erst müssten die Fernübertragungsleitungen ausgebaut sein, dann erst könne die Energiewende gelingen. Diesmal ist sich der DIHK - Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V. nicht zu schade dafür, diese Falschbehauptungen zu verbreiten.

Nicht nur in dem oben erwähnten Erklärvideo, sondern auch in einem schriftlichen Beitrag: Der Netzausbau sei die Achillesferse der Energiewende. Der Ausbau der Windkraft und Photovoltaik (PV) sei in Deutschland gut vorangekommen. Der für den Wechsel auf erneuerbare Stromquellen ebenfalls erforderliche Ausbau der Stromnetze stocke allerdings. Schon jetzt gäbe es erhebliche Engpässe im Stromnetz - insbesondere bei der weiträumigen Übertragung von Strom. Vor allem die Verbindungen zwischen dem windreicheren Norden und Osten zu wichtigen Industriestandorten in Süddeutschland müssten ausgebaut werden. An diesen Behauptungen stimmt nahezu nichts.

Der Ausbau von Windkraft und Photovoltaik ist schon lange nicht mehr gut vorangekommen. Er wurde seit 2010 immer brutaler ausgebremst. Oder erinnern Sie sich daran, dass die Bundesregierung mit Ihren EEG-Verhinderungsgesetzen es zu einem Verlust von fast 100.000 Arbeitsplätzen in der Solar- und Windbranche gebracht hat. Ein Ausbau der weiträumigen Stromleitungen zwischen dem windreichen Norden und den wichtigen Industriestandorten in Süddeutschland sei für den Wechsel auf erneuerbare Stromquellen notwendig. Auch diese Behauptung des DIHT stimmt nicht.

Bereits die naheliegende Frage, wer denn an die wichtigen Industriestandorten in Süddeutschland den Strom liefern werde, wenn in Mitteleuropa nur wenig Wind weht und wenn es dunkel ist, führt zu hilflosen Antworten."

Zur angeblichen Notwendigkeit der Fernübertragungsleitungen gibt es ein Erklärvideo des Deutschen Industrie und Handelstages.

28.09.2018

Offener Brief von Eurosolar an RWE

Eurosolar hat am 25. September einen offener Brief an die Geschäftsführung, Vorstände, Aufsichtsräte und Anteilseigner der RWE AG geschrieben. Der Brief im Wortlaut:

"Wir appellieren eindringlich an Sie, zum Aufbau einer überlebensfähigen und lebenswerten Zukunft beizutragen und weitere Schäden an unserem gemeinsamen Erbe und unserer Zukunft abzuwenden. Es ist jetzt an der Zeit, sich von der Kohleverstromung zu lösen, und eine gesunde Zukunft für Deutschland und Europa aufzubauen - als führende Beispiele für weltweit anzuwendende Verfahren. Das globale Klima kippt ins Chaos - daher sind mutige und zügige Maßnahmen notwendig, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu beenden, und Kapazitäten zur Reduzierung von Emissionskonzentrationen wieder aufzubauen.

Zwei unserer wertvollsten Ressourcen sind Erneuerbare Energien und natürliche Wälder - gesunde Ökosysteme und gesunde Energiequellen, die sich zu Elementen einer nachhaltigen Zukunft verbinden. Wir rufen Sie auf, Engagement zu zeigen und Ihrer unternehmerischen Verantwortung nachzukommen, indem Sie den Weg einer wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltigen Wirtschaftsweise einschlagen und aus zukunftslosen Investitionen aussteigen. Erkennen Sie mit führenden Firmen weltweit die Chance neuer Energiesysteme - und den unmessbaren Wert des 12.000 Jahre alten Hambacher Waldes, der zu unserem gemeinsamen Erbe gehört, an. Von seinem früheren Glanz sind nur noch 10% übrig geblieben - der Rest ist bereits dem Braunkohletagebau zum Opfer gefallen.

Die Rettung dieses letzten Teil des Waldes kann das Signal für eine große Trendwende hin zu einer vollständig erneuerbaren Energiewirtschaft für Staat, Land und den gesamten Kontinent sein - und der Beginn einer umfassenden Aufforstungs- und Bodensanierungskampagne zum Wiederaufbau der Fähigkeit, überschüssiges Treibhausgas aus der Atmosphäre aufzunehmen.

Der Präsident und die Vorsitzenden der Sektionen von Eurosolar."

28.09.2018

Wald retten – Kohle stoppen - Demo am 6. Oktober

Diesen Herbst will der Energiekonzern RWE den Hambacher Wald zerstören, damit er seine Kraftwerke weiterhin mit Deutschlands Klimakiller Nummer Eins füttern kann: Der Braunkohle. Die Planungen von RWE sind völlig inakzeptabel. Sie zerstören einen der artenreichsten Wälder dieses Landes und heizen den Klimawandel weiter an. RWE provoziert. Und legt damit die Axt an die Arbeit der Kohle-Kommission der Bundesregierung, die derzeit in Berlin den Kohleausstieg verhandelt.

Dabei haben der Hitzesommer, Dürren und Starkregen gerade gezeigt: Nur wenn wir jetzt schnell handeln, lässt sich eine weltweite Klimakatastrophe noch aufhalten. Den Hambacher Wald retten, den Kohleausstieg durchsetzen, das Klima schützen – das schaffen wir nur, wenn wir jetzt eine breite Bürgerbewegung aufbauen.

Wir sind bunt. Wir sind friedlich. Wir sind vielfältig. Und wir sind viele. Wir lassen nicht zu, dass der Hambacher Wald für die Kohle sterben muss. Mit einer großen Demonstration am Samstag, den 6. Oktober werden wir RWE ein klares Stopp-Signal senden!

Komm zur Demo am Samstag, 6. Oktober 2018, um 12 Uhr am Bahnhof Buir!

www.stop-kohle.de/

Und das ist nicht alles!

Wer seinen Protest gegen die Klimapolitik zum Ausdruck bringen will und am 06.Oktober nicht zur Demo nach Buir kommen kann: Es gibt noch weitere Demos, Camps und Aktionen: www.ende-gelaende.org

28.09.2018

Zum Tod von Helga Fischlein

Anlass für Trauer, Rückblick und Besinnung gibt uns der Tod von Helga Fischlein am 6.05.2018, kurz vor Ihrem 90. Geburtstag. Helga war Gründungsmitglied der ASK e.V. (Arbeitsgemeinschaft Solartechnik Kassel) im Jahr 1988, nach unserem Erfolg bei der „Tour de Sol“, der Weltmeisterschaft für Solarmobile in der Schweiz. Der Verein hatte Ende der 90er Jahre ca. 240 Mitglieder im In- und Ausland und konnte die Idee der Umstellung der Energieversorgung auf die Erneuerbaren Energien durch Anschauungs- und Demonstrationsobjekte verbreiten. Helga Fischlein hatte dabei einen entscheidenden Anteil.

Kennen gelernt habe ich die pensionierte Schulsekretärin Helga Fischlein 1988 bei einem Vortrag „Sonne im Tank“ im Kasseler Rathaus. Schon vor 30 Jahren war ihr Interesse und Weitblick für Andere Ansporn, so dass sich im Verein eine eigene Frauengruppe bildete. Hervorzuheben sind ihre Publikationen, wie „… und jeden Tag scheint die Sonne“ - Impulse einer Region für Erneuerbare Energien und rationelle Energienutzung (1994) mit 46 Beispielen und dem Vorwort von Ernst Ullrich von Weizsäcker sowie das Postkartenbuch „Sonnenfänger“ mit attraktiven Motiven aus ganz Deutschland. Darunter auch der „Solaraktive Königsplatz“. Die von Helga Fischlein organisierten Ausstellungen im Stadtteil Fasanenhof zum Thema Sonnenenergie informierten und zeigten besonders gelungene Anlagen in ihrem Wohnumfeld.

Im Mai 1990 wurde die erste Solartankstelle Deutschlands in Kassel auf dem Karlsplatz mitten im Stadtzentrum eröffnet, Anlass für Helga ein dänisches „mini el“ anzuschaffen und für die „kleine E-Mobilität“ zu werben. Dies führte auch zur Teilnahme 1991 an der Solar-Rallye Potsdam-Berlin. Intensiv befasste sich Helga Fischlein mit der für sie neuen Thematik durch Literaturstudien, z.B. „Die Sonnenzeitung“, Besuch der Intersolar in Freiburg und dem Solar-Symposium im Kloster Banz in Staffelstein. Sie wurde 1995 zur stellvertretenden Vorsitzenden der ASK gewählt. Unter ihrer Mitwirkung konnten wir hochkarätigen Besuch wie Dr. Hermann Scheer mit seinem Werk „Sonnenstrategie“ und Hans Josef Fell (MdB) nach Kassel einladen. Ebenso gingen von Helga Fischlein Impulse aus zur EXPO 2000 als „externes Projekt“ mitzuwirken und die Bewerbung Kassels zur „Kulturhauptstadt Europas 2010“. Das machte sie so bekannt, dass die Planer des Kasseler Technikmuseums 2005 erfolgreich Helga als Gründungsmitglied des Technikmuseums in Kassel, TMK gewinnen konnten.

Mit Helga Fischlein haben wir einen bescheidenen und im Sinne der Energiewende engagierten und konstruktiven Menschen verloren, der sich stets im Sinne einer lebendigen und nachhaltigen Gemeinschaft eingesetzt hat. Ihre frischen Ideen werden uns sehr fehlen. Sie ist für uns Vorbild und Ansporn für zukünftiges Handeln.

Heino Kirchhof

Sektion Kassel, 25.09.2018

28.09.2018

Kleiner Medienspiegel

Raue Optik, glatte Oberfläche: Um kristalline Dünnschichtsolarzellen aus Silizium im Wirkungsgrad weiter zu verbessern, hat ein Team um Prof. Christiane Becker vom Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) eine neue Oberflächenstruktur entwickelt, die sich „optisch rau“ verhält und das Licht gut streuen kann, zugleich aber eine „glatte“ Oberfläche besitzt, auf der die Siliziumschicht (die wichtigste Schicht der Solarzelle) nahezu defektfrei aufwachsen kann. Denn die Zellen könnten mehr leisten, wenn ihre glänzenden Oberflächen weniger Licht reflektieren würden. Aber es reiche nicht aus, einfach mehr Licht in die Zelle zu bringen, so Becker. Bei glänzenden Oberflächen bestünde sogar die Gefahr, die elektronischen Eigenschaften des Materials und damit den Wirkungsgrad zu verschlechtern. Das neue Verfahren des HZB besteht nun aus mehreren Schritten. Zunächst stempeln die Forscher eine optimierte Nanostruktur auf eine noch flüssige Siliziumoxid-Vorläuferschicht, die im Anschluss ausgehärtet wird. Dabei handelt es sich um winzige, regelmäßig angeordnete, zylinderförmige Erhöhungen, die sich Licht "einfangen" und in die Solarzelle leiten. Allerdings wirken sich diese Strukturen ungünstig auf die elektronische Materialqualität der Solarzelle aus. Damit die absorbierende Schicht aus kristallinem Silizium fehlerfrei aufwachsen kann, wird in einem weiteren Schritt eine sehr dünne Schicht aus Titanoxid aufgeschleudert. Dadurch werden die Vertiefungen zwischen den Zylindern ausgefüllt, so dass eine relativ glatte Oberfläche entsteht, auf der das eigentliche Absorbermaterial gut aufgebracht werden kann. Damit gelingt es, Reflektionen zu verringern und mehr Licht in die absorbierende Silizium-Schicht zu bringen, ohne deren elektronische Eigenschaften zu beeinträchtigen. Die Beschichtung, die nun patentiert ist, besitzt den Namen „SMART“ (smooth anti-reflective three-dimensional texture): http://helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14934.

Das Gütezeichen GZ-966 Solarenergieanlagen sichert jetzt auch die angeschlossenen Batteriespeicher: Mit der Wiederbelebung des RAL Gütezeichens soll mehr Sicherheit für die Endkunden geschaffen werden, die in ein Speichersystem investieren. Denn wie vor einigen Jahren noch bei den Solarmodulen besteht momentan laut RAL das Risiko, dass qualitativ minderwertige Batteriespeicher auf den europäischen Markt drängen. Das System der RAL Gütesicherung enthält Alleinstellungsmerkmale, die es von allen anderen Kennzeichnungen europaweit grundlegend unterscheidet. Dabei stellt das „RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.“ die Objektivität und Neutralität der Güte- und Prüfbestimmungen sicher und die Gütegemeinschaften sorgen für deren Einhaltung. Laut RAL ist auch nicht mehr notwendig, Mitglied der Gütegemeinschaft zu werden. Betriebe und Handwerksunternehmen können nach erfolgter Prüfung das Recht zur Führung des Gütezeichens gegen eine Lizenzgebühr erhalten, die deutlich niedriger ist als die früheren Mitgliedsbeiträge. Das beim Deutschen Patentamt eingetragene RAL Gütezeichen GZ-966 wird nach erfolgter Erstprüfung durch die Gütegemeinschaft erteilt und gilt für die gesamte Leistung bis hin zur Endmontage und Dokumentation. RAL-Gütezeichen werden nur an Betriebe verliehen, bei denen die Einhaltung dieser Vorgaben durch eine lückenlose Überwachung der Prozesse und Produkte gesichert ist. Weitere Infos unter www.ral.de und www.gg-solar.de.

Verdeckte Subventionen - RWE und Vattenfall Braunkohle kostet 15 Milliarden: Entgegen der offiziellen Lesart, dass Braunkohle der einzige deutsche Energieträger sei, der ohne Subventionen auskomme, gehen die vielen Privilegien, die der Staat den Braunkohle-Verstromern gewährt, in die Milliarden. "Allein 2015 hat Braunkohlebergbau und -verstromung gesellschaftliche Kosten in Höhe von mindestens 15 Milliarden Euro verursacht", heißt es in einer Studie, die das Forum ökologisch-soziale Marktwirtschaft (FÖS) für Greenpeace ermittelt hat. "Würden diese Kosten auf den Preis einer Kilowattstunde Braunkohlestrom aufgeschlagen, erhöhte sich dieser um 9,9 Cent auf gut das Dreifache des aktuellen Produktionspreises", so die Autoren. Die Kosten der Braunkohle werden also auf ein Drittel runtersubventioniert. Die Studie erfasst auch die Sanierung ehemaliger Tagebaue, die Kosten durch Gesundheitsschäden und Vergünstigungen für die Branche. Auf den Strom, den Braunkohle-Bagger und Kraftwerke benötigen, müssen RWE und Co. kaum Ökostrom-Umlage zahlen, eine Vergünstigung von 1,3 Milliarden Euro im Jahr. Als größten Brocken (13,2 Milliarden) führt die Studie die externen Kosten auf, die durch Feinstaub-, Quecksilber- und Kohlendioxid-Emissionen entstehen. Dazu zählen Gesundheits- und Umweltschäden. Greenpeace-Expertin Susanne Neubronner fordert daher: "Zum einen muss der schrittweise Braunkohleausstieg bis 2030 sofort angegangen werden. Zum anderen müssen die Konzerne vorrechnen, wie sie mit ihren Rückstellungen die Folgekosten abdecken wollen." Die Umweltschützer fordern, dass Tagebaue in eine Stiftung nach Vorbild der Steinkohle-Stiftung überführt werden. Infos unter https://rp-online.de/wirtschaft/rwe-und-vattenfall-braunkohle-kostet-15-milliarden_aid-19710147

Perowskit-Tandemsolarzellen mit 2,8 Millionen Euro gefördert: Das Helmholtz-Zentrum Berlin HZB beteiligt sich an einem neuen Konsortium, das die industrielle Produktion von Perowskit-Silizium-Tandemsolarzellen voranbringen will. Dieses wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit 2,8 Millionen Euro gefördert. Die Oxford PV Germany GmbH, die eine Pilotlinie für solche Solarzellen in Brandenburg/Havel betreibt, koordiniert das Projekt. Weitere Partner sind die Von Ardenne GmbH, das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE und die Technische Universität Berlin. Das Konsortium bündelt verschiedene Expertisen, um die industrielle Großserienfertigung von Perowskit-Tandemsolarzellen vorzubereiten. Ein wichtiger Schritt ist dabei die Optimierung der Solarzellenarchitektur, um Effizienzsteigerungen bei industriellen Waferformaten von 156 mm x 156 mm zu erzielen. Im Fokus stehen auch die Etablierung der industriellen Prozesstechnologie und eine Lebenszyklusanalyse, um die sozial-ökologischen Auswirkungen der Perowskit-Silizium-Tandemtechnologie zu ermitteln. Die Tandem-Technologie erzielte bereits große Fortschritte: So wurde im Juni 2018 ein zertifizierter Wirkungsgrad von 25,2 Prozent für die Perowskit-Silizium-Tandemsolarzelle erreicht. „Mit den Partnern wollen wir … ihre Skalierbarkeit demonstrieren und ihre Integration in großflächige Solarmodule voranbringen", sagt Rutger Schlatmann vom HZB: http://helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14924

Neue Riesen-Thermoskanne in Halle an der Saale in Betrieb: Nach zwei Jahren Bauzeit haben die Partner der Energie-Initiative Halle (Saale) den neuen Energie- und Zukunftsspeicher im Energiepark Dieselstraße in Betrieb genommen. Rund 10 Mio. Euro investierte die EVH GmbH, Energietochter der Stadtwerke Halle, in den Bau des weltweit größten Wärmespeichers dieser Bauart als ersten Schritt ihres Gesamt-Investitionsprogramms, so das Energieunternehmen. Die EVH GmbH betreibt bereits seit 2006 im Kraftwerk einen Wärmespeicher zum Ausgleich der Preis- und Bedarfsschwankungen zwischen Tag und Nacht. Dieser Behälter von 22 Metern Höhe und gleichem Durchmesser verfügt über ein nutzbares Volumen von 6.800 m³. Der neue Energie- und Zukunftsspeicher mit 40 Metern Durchmesser und 45 Metern Höhe bietet ein nutzbares Speichervolumen von 50.000 Kubikmetern. Das reicht rein rechnerisch aus, den Fernwärmebedarf der Hallenser bis zu drei Tage lang zu decken. Dank seiner technischen Auslegung kann er zudem auch überschüssige Energie aus dem Energiepark Trotha aufnehmen. Das macht die Energieerzeugung in Halle insgesamt noch effizienter. Darüber hinaus ermöglicht die neue „Riesen-Thermoskanne“, regenerative Energien optimal auszunutzen. Überschussmengen aus regenerativen Energien können in Form von Wärme im Speicher eingelagert werden – um sie genau dann zu verwenden, wenn die Nutzer sie benötigen. Ist die Erzeugung aus Sonne und Wind zu gering, um den Bedarf zu decken, füllt die Kraft-Wärme-Technologie automatisch die Lücke und stellt die Energie anforderungsgerecht zur Verfügung: Info IWR Online.

Windbranche erwartet von Altmaier keine Ausbau-Impulse: Die Unternehmen der Windbranche sind für den Heimatmarkt zunehmend skeptisch. Das zeigt eine Umfrage unter den in der Metropolregion Hamburg ansässigen Mitgliedern des Clusters Erneuerbare Energien Hamburg (EEHH). Das sind die Ergebnisse einer Umfrage des Hamburger EE-Cluster in der Metropolregion Hamburg. Potenziale sehen die Firmen vor allem auf ausländischen Märkten, der heimische Markt macht mehr und mehr Sorgen. Im Marktsegment Offshore Windenergie erwarten rund ein Drittel (32 Prozent) der befragten Vertreter der Offshore-Windindustrie die dynamischste Marktentwicklung in den nächsten zwei Jahren in Europa in Frankreich und Großbritannien (21 Prozent). Im außereuropäischen Ausland wird die positivste Marktentwicklung in Taiwan (42 Prozent) und in den USA (26 Prozent) erwartet. Etwas anders das Meinungsbild bei den Managern aus dem Bereich Onshore-Wind: Zwar tippen auch hier nahezu drei von zehn Befragten (32 Prozent), dass sich der französische Markt besonders expansiv entwickeln wird, gefolgt von Spanien (19 Prozent). Beim Blick über den europäischen Tellerrand nennen die Befragten Onshore-Experten gleichrangig China (16 Prozent) und Argentinien (16 Prozent). Ein wichtiger Faktor für die Orientierung ins Ausland sind die gedämpften Perspektiven für die Windenergie in Deutschland. Jeder zweite befragte Manager (47 Prozent) bezeichnet die Aussichten für die Offshore-Windenergie in den kommenden Jahren hierzulande als „eher schlecht“ oder „schlecht“. Noch weitaus skeptischer zeigt sich die Onshore-Windbranche: Hier schauen 70 Prozent pessimistisch in die Zukunft: https://www.iwr.de/news.php?id=35488.

Klaus Oberzig