21.09.2018

Nichts begriffen, nichts gemerkt – die deutsche Autoindustrie

Die deutschen Autobauer haben es eilig: In der Nacht von Montag auf Dienstag dieser Woche stellte Audi in San Francisco seinen neuen e-tron vor, in der vergangenen Woche präsentierte BMW seinen Vision iNEXT auf einem „World Flight“ in Kooperation mit Lufthansa Cargo, und schon am 4.9. hob Mercedes seinen EQC in Stockholm aus der Taufe. Außer, dass es sich endlich einmal um E-Autos deutscher Hersteller handelt, haben die drei Neuen noch etwas gemein: es sind SUVs. Damit gehören sie zu einer Autokategorie, die bis Mitte der 1990er Jahre kein Mensch vermisst hat, die heute in Deutschland schon rund ein Viertel der Zulassungen ausmacht, und mit der die Autoindustrie das meiste Geld verdient: schwer, groß, protzig. Von ihren Gegnern werden die SUVs als „Penisverlängerung auf vier Rädern“ verspottet; immerhin kann man mit so einem Auto selbst im Stau – der ansonsten alle Autofahrer gleich hilflos macht – noch zeigen: hier wartet ein ganz Wichtiger.

Interessanter als die Sym- oder Antipathien gegenüber SUVs ist, dass diese drei zeitnahen Präsentationen verraten, wie sich die deutsche Autoindustrie die künftige E-Mobilität vorstellt: als Fortsetzung des bisherigen, gleich im doppelten Sinne fossilen Mobilitätsverhaltens. Doch das wird nicht klappen. Schon längst haben die jungen Erwachsenen besonders in den Städten dem Auto die Gefolgschaft gekündigt: wenn sie nicht gleich ganz auf den Führerschein verzichten, so schaffen sie sich, selbst wenn sie es sich leisten könnten, kein eigenes Auto an, sondern setzen u.a. auf Carsharing. Dabei werden meist kleine und leichte Fahrzeuge bevorzugt, für die sich schneller eine schmale Parklücke findet – SUVs haben hier keine Chance.

Neben den jungen Gelegenheitsnutzern gibt es in den Städten die große Gruppe der Mieter, die keine Möglichkeit haben, ihr E-Auto an der eigenen Steckdose aufzuladen. Verschiedene Hersteller von Motorrollern und Leichtfahrzeugen haben sich deshalb Wechselakku-Systeme ausgedacht, bei denen ein Akku über Nacht in der eigenen Wohnung aufgeladen werden kann. So erreicht man am nächsten Tag problemlos die Ladestation am Arbeitsplatz oder am Supermarkt. Für schwere SUVs sind solche Systeme meist nicht ausreichend – nicht mal zum Zigarettenholen.

Eine weitere interessante Gruppe sind die Hausbesitzer: hier geht der Kauf eines E-Autos meist mit der Anschaffung einer PV-Anlage einher. Oft steht der Autarkie-Gedanke dahinter: mit dem Strom vom eigenen Dach das eigene E-Auto laden und so unabhängiger werden. In der Tat kann man bei geschickter Fahrweise den Stromverbrauch eines Renault ZOE auf ca. 12 kWh pro 100 km drücken; bei den weniger als 50 Kilometern, die die meisten deutschen Pendler pro Tag zurück legen, lässt sich das Fahrzeug in rund drei Sonnen-Stunden mit eigenem PV-Strom an der Steckdose unschlagbar günstig aufladen – schwere E-SUVs mit ihrem viel höheren Alltagsverbräuchen benötigen fast immer Netzstrom und in den meisten Fällen auch noch eine heimische Schnellladestation. Das passt mit dem Autarkie-Gedanken nicht zusammen. Insofern bricht auch hier eine potentielle Kundengruppe weg.

Die klassische deutsche Autoindustrie, die den Start in die E-Mobilität schlicht verschlafen hat, versucht noch, auch beim E-Auto auf den alten profitablen Wegen bleiben zu können. Deshalb werden E-Autos ausländischer Hersteller wie Nissan, Renault oder Tesla in Deutschland einen hohen Marktanteil behalten. Und neue, einheimische Hersteller wie e.Go oder Sono Motors kommen in absehbarer Zeit dazu. Wenn die großen deutschen Autohersteller weiterhin nicht verstehen, dass der E-Auto-Markt anders tickt, könnte es ihnen so gehen wie den großen deutschen Schreibmaschinen- oder Fernseh-Herstellern: sie sind alle verschwunden.

Götz Warnke

21.09.2018

Die große Trassenbestechung klappt nicht: Die Gegner sind nicht käuflich

Aktuelle RWI-Studie sieht sogar den Protest gestärkt, wenn Kaufangebote gemacht werden: „Bekämen die Bürger selbst 100 bis 250 Euro pro Jahr vom Staat angeboten, kann das sogar negative Auswirkungen auf ihre Zustimmung zu Stromtrassen vor der eigenen Haustür haben.“ Das ist eine der interessanten Erkenntnisse der aktuellen RWI-Studie „Kann die Zustimmung zum Bau neuer Stromtrassen erkauft werden?“ Die Kurzform liegt in Deutsch, die Langversion nur in englischer Sprache vor.

„Die Ankündigung finanzieller Zahlungen in Höhe von 100 und 250 Euro ließ die Zustimmungsraten zum hypothetischen Bau von Stromtrassen im Vergleich zu den Haushalten der Kontrollgruppe leicht sinken. Bei einer Zahlung von 500 Euro sank sie nur marginal.“ Das Gegenteil hatten die Wissenschaftler offenbar erwartet: Für sie war das ein zumindest „auf den ersten Blick überraschendes Ergebnis“. Vom zweiten Blick steht in der Veröffentlichung nichts.

Dass diese Aussagen ausgerechnet vom der Energiewirtschaft nahestehenden Rheinisch-Westfälischen Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung kommen, muss verwundern. Denn immerhin wurde dieses „Ruhr Economic Paper Nr. 742“ von der Bundesregierung bezuschusst.

lesen Sie hier weiter

21.09.2018

Batterietechnik aus Sicht der Forschung

Der Forschungsverbund Antriebstechnik (FVA) kommt ursprünglich aus dem Bereich der mechanischen Antriebstechnik und begleitet z.B. die Entwicklung und Optimierung von Getrieben im Fahrzeugbau. Er sitzt als Bindeglied zwischen der Industrie und den Forschungsinstituten, bündelt Interessen und setzt zahlreiche Forschungs- und Entwicklungsprojekte um, die dann den beteiligten Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Seit einiger Zeit hat er sich auch den elektrischen Antrieben verschrieben und vergibt hier Forschungsaufträge unter anderem an Fraunhofer-Institute.In einem Grundlagenseminar wurde am Fraunhofer ISE in Freiburg in dieser Woche der Stand der Batterieforschung deutlich, die DGS war gemeinsam mit etlichen Teilnehmern aus der Autoindustrie dabei. Neben den physikalischen und technischen Grundlagen wurde auch die zukünftige Batterietechnik diskutiert, was jedoch einem Blick in die Glaskugel gleicht. Rückblickend auf die vergangenen Jahre blieben die Forschungsfortschritte oftmals weit hinter den angestrebten Zielen zurück.lesen Sie hier weiter

21.09.2018

Alte Akkus leben länger

Mitten im Hamburger Hafen wurde im Zuge des Projekts „Norddeutsche Energiewende 4.0“ (NEW 4.0) mit gebrauchten Akkus ein riesiger Batteriespeicher gebaut, um Stromnetzspannungen ausgleichen zu können. Am Kreuzfahrt-Terminal in Hamburg-Steinwerder liegt ein wichtiges Stück der Energiewende – nein, nicht die schneeweißen, als „Kreuzfahrtschiffe“ betitelten Müllverbrennungsanlagen links auf dem Wasser, sondern ein schmuckloser Flachbau auf einem Steinhaufen, umgeben von einem Zaun. Ohne den Steinhaufen als Sturmflutsicherung und den hohen Zaun könnte man das Gebäude für eine Straßenmeisterei halten.

Erst in seinem Inneren offenbart sich die Besonderheit: Von einem Eingangsbereich und einem zentralen Schalterraum abgehend liegen vier langgestreckte Räume mit modernster Technik in den Wandschränken. In jedem Schrank befinden sich zwei alte E-Auto-Akkus der Firma BMW, deren Kapazität mit nur noch ca. 75 bis 80% für die angestrebte Reichweite eines E-Autos nicht mehr genügend ist. Doch solche Lithium-Ionen-Akkus lassen sich in klimatisierten Räumen noch gut über längere Zeit als stationäre Stromspeicher nutzen. BMW hat dazu ein entsprechendes Energie-Management-System entwickelt.

Die Realisierung der Steuerung und Integration der unterschiedlichen Akkus aus den BMWs 3i und ActiveE zu einem Gesamtsystem, wozu auch das Kühlsystem und die Wechselrichter gehören, übernimmt BOSCH. Der Energiekonzern Vattenfall als Dritter im Bunde betreibt den Stromspeicher und übernimmt die Vermarktung. Denn der Stromspeicher soll die elektrische Energie nicht über Tage oder Stunden „verschieben“, sondern sie als Primärregelleistung innerhalb von 30 Sekunden bereit stellen, um die benötigte Stromnetzfrequenz von 50 Hertz in den großen Übertragungsnetzen zu stabilisieren. Der „Battery 2nd Life“ genannte Großspeicher hat eine Kapazität von 2,0 MWh und bietet eine Leistung von 2 MW. Er besteht aus 2.600 Akku-Modulen, die in 52 Regalen zu je 50 Modulen zusammengefasst sind.

Götz Warnke

siehe auch: Was machen Audi-Hybrid-Autobatterien im zweiten Leben? - DGS-News vom 20.07.18

21.09.2018

Informieren Sie sich zum neueste Stand der Photovoltaik auf unsere Tagung

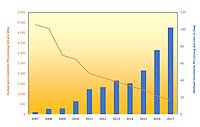

Solarstrom dominiert im Kraftwerkszubau den Weltmarkt und ist günstiger als jede andere Stromerzeugungsform: Die installierte Leistung von PV-Anlagen hat 2017 erstmalig die 100 Gigawatt-Grenze pro Jahr überschritten. Somit werden weltweit jährlich mehr dezentrale Solarkraftwerke gebaut als andere Kraftwerke. Zum Vergleich war die neu installierte Leistung von Windkraftanlagen halb so hoch. wurde. Damit verbunden sanken die durchschnittlichen Kosten je Kilowatt für PV-Anlagen In Deutschland in zehn Jahren von 4.500 € auf unter 700 €. Die Stromgestehungskosten betragen von 3,5 Cent je Kilowattstunde. Somit ist Photovoltaikstrom die günstigste Stromerzeugungsform.

Deshalb, stieg der jährliche Zubau auch in Deutschland wieder stärker an, obwohl der administrative Aufwand durch das EEG und die Abgaben bei PV-Eigenstromnutzung jährlich durch die Bundesregierung erhöht wurden. Der Zubau wird dieses Jahr die zwei Gigawattgrenze überschreiten.

Solaranlagen werden zunehmend auch von Stadtwerken und Energieversorgern und auf immer mehr Gewerbegebäuden installiert. Voraussichtlich werden 35.000 PV-Stromspeicher werden 2018 in Deutschland in Betrieb gehen. Bei jede zweiten PV-Anlage in Eigenheimen wird ein Stromspeicher installiert. Die Qualität von Planung, Installation, Bau und Betrieb von PV-Anlagen sollte hoch sein um die Renditeerwartungen der Anlagenbetreiber zu erfüllen. Lernen Sie aus den neuesten Erkenntnissen der Solarbranche und der Institute hinsichtlich Anforderungen und Praxiserfahrungen beim Bau und Betrieb von PV-Anlagen und Stromspeichern. So können Sie erfolgreich Ihre Projekte umsetzen. Informieren Sie sich bei unserer 5. Deutschen Photovoltaik-Betriebs- und Sicherheitstagung. Sie informiert ausführlich über den aktuellen Stand der Regeln der Technik, Normen und Richtlinien bei Planung, Bau, Montage, Installation und Betrieb auch in Kombination mit Batteriespeichersystemen. Außerdem wird auf Qualitätskriterien und Sicherheitsaspekte insbesondere der Planung und Ausführung sowie auf Betriebserfahrungen vertiefend eingegangen. Es werden typische Fehler und Mängel beim Anlagenbau und Lücken bei der Qualität und Sicherheit aufgezeigt und erläutert.

Ralf Haselhuhn

Vorsitzender des Fachausschuss Photovoltaik der DGS

21.09.2018

Zwei mal 4. einmal 2. Auflage

Im August und September diesen Jahres sind im Hanser Verlag zwei aktualisierte Ausgaben der "Standardwerke" Photovoltaik (Konrad Mertens) und Erneuerbare Energien und Klimaschutz (Volker Quaschning) erschienen. Wir stellen Sie Ihnen hier kurz vor. Alle Bücher können Sie im Übrigen auch über den DGS-Buchshop erwerben.

Anfang 2016 hatten wir die 3. Auflage des Lehrbuchs Photovoltaik von Konrad Mertens bereits in der SONNENENERGIE besprochen. Im August 2018 ist nun die 4. Auflage erschienen. Auch diese wurde komplett aktualisiert. Darüber hinaus enthält sie umfangreiche Erweiterungen, insbesondere zu neuesten Vorort-Messmethoden. Der Autor schreibt im Vorwort: „Da die Entwicklung der Photovoltaik rasant ist, enthält auch diese neue Auflage neben den üblichen Aktualisierungen einige Erweiterungen. So wurde das Kapitel zur photovoltaischen Messtechnik durch die Beschreibung von neuesten Vorort-Untersuchungsmethoden bei Nacht ergänzt. Außerdem gibt es eine Reihe von neuen Abbildungen und Frage-/Antwort-Blöcken, die das Verständnis in die Technik der Photovoltaik weiter vertiefen helfen. Besonders hinweisen möchte ich auf die Website www.lehrbuch-photovoltaik.de. Auf dieser finden sich unter anderem die Abbildungen des Buches, unterstützende Software, die Lösungen der Übungsaufgaben und Korrekturen zum Buch."

Konrad Mertens, Photovoltaik: Lehrbuch zu Grundlagen, Technologie und Praxis

383 Seiten, € 32,00, ISBN: 987-3-446-44863-6

Andreas Kühl hat die im September 2018 erschienene 4. Auflage des Buches von Volker Quaschning auf seinem Energynet-Blog ausführlich besprochen. Zitat: „Ein umfassendes Fachbuch für Einsteiger über Erneuerbare Energien und Klimaschutz ... Quaschning zeigt wie sie funktionieren, er erklärt Grundlagen der Planung, wirft einen Blick auf die Ökonomie und gibt einen Ausblick auf die künftige Entwicklung dieser Technologie. Er beschreibt die Photovoltaik, die Solarthermie, Solarkraftwerke, Windkraftwerke, Wasserkraftwerke, Geothermie, Wärmepumpen und Biomasse. Hinzu kommt noch das Thema Erneuerbare Gase und Brennstoffzellen. Damit ist das Thema Sektorenkopplung zumindest etwas angesprochen .. Besonders interessant war für mich das letzte Kapitel mit Beispielen für eine nachhaltige Energieversorgung. Er zeigt in dem Buch Beispiele aus der Praxis für klimaverträgliches Wohnen, arbeiten und produzieren. Hinzu kommen noch Beispiele für klimafreundliche Mobilität und für eine umfassende Versorgung mit Erneuerbaren Energien in einem Dorf." Volker Quaschning hat im Übrigen auch ein interessantes Video zu dem Thema "Ist Kohlendioxid wirklich ein Klimakiller?" veröffentlicht - sehenswert: https://youtu.be/DHJaE86o0Nk

Volker Quaschning, Erneuerbare Energien und Klimaschutz

389 Seiten, € 30,00, ISBN: 978-3-446-45416-3

Bereits im Juli ist bekanntlich das DGS-Buch „Der Tollhauseffekt“ erschienen. Aufgrund des großen Erfolgs, der uns auch ein klein wenig überrascht hat, gibt es bereits Ende September eine 2. (durchgesehene) Auflage der deutschen Ausgabe von „The Madhouse Effect“ von Michael E. Mann und Tom Toles. Mittlerweile sind auch einige interessante Rezensionen dazu veröffentlicht worden, diese finden Sie - neben ausführlichen Informationen zu dem Buch, einer Leseprobe und Beispielcartoons – hier. Auch können Sie das Buch dort (vor) bestellen. Zitat aus der letzten Rezension von gestern (Petra Wiemann: Elementares Lesenn): „Der Tollhauseffekt ist ein Appell, für eine sinnvolle Klimapolitik zu kämpfen, für eine Reduzierung der CO2-Emissionen und mehr Erneuerbare Energien. Mann und Toles setzen auf Aufklärung statt Verunsicherung. Der scharfzüngige und engagierte Ton des Buches kommt auch in deutscher Übersetzung bestens an und macht es unterhaltsam und lesenswert! Die zynischen Cartoons von Tom Toles ziehen die Leugner des Klimawandels gnadenlos durch den Kakao. In Europa herrschen zwar keine amerikanischen Zustände, doch auch hier finden wir eine erschreckende Verzögerungstaktik der Politik bei der Bekämpfung des Klimawandels. Dieses Buch möchte man allen Politikern in die Hand drücken – und jedem Zweifler!" (Link zu dieser Besprechung).

Michael E. Mann und Tom Toles, Der Tollhauseffekt

272 Seiten, € 24,90, ISBN: 978-3-933634-46-7

Matthias Hüttmann

21.09.2018

Zwei aktuelle Webinar-Vorträge zu Stromspeicher und PV nach 2020

Die DGS ist auch dieses Jahr wieder beim eccuro-Online-Kongress vertreten. Alle Vorträge des Kongresses können als Webinar kostenlos von zuhause oder dem Arbeitsplatz verfolgt werden. Als Vorträge der DGS sind vorgesehen:

Montag, 24.09.2018, 13 Uhr: Stromspeicher – für mehr Eigenverbrauch und die Energiewende

Batteriespeicher sind gefragt derzeit in Deutschland, schon jede zweite Solarstromanlage wird mit einem Stromspeicher verkauft. Neben dem Eigenverbrauch bieten viele Speichersysteme weitere Vorteile. Erklärt werden Funktionsweise, Einsatzbereiche und Tipps für die Auslegung, auch das Thema Förderung wird behandelt.

Mittwoch, 26.09.2018, 13 Uhr: Photovoltaik-Altanlagen: Was machen wir ab 2021

Die ersten alten Photovoltaik-Anlagen in Deutschland erhalten ab 1.1.2021 keine EEG-Vergütung mehr. Aber was tun? Wenn die Anlagen noch technisch intakt sind, ist ein Weiterbetrieb natürlich sinnvoll, aber was lohnt sich? Zahlreiche Möglichkeiten von Speichereinsatz bis Direktvermarktung sind denkbar, aber zum Teil auch schwierig umzusetzen. Im Vortrag werden die wichtigsten Alternativen beschrieben und bewertet.

Referent ist jeweils Jörg Sutter, Vizepräsident der DGS. Die Vorträge werden ca. 30 bis 40 Minuten dauern. Im Anschluss folgt noch eine gemeinsame Fragerunde.

Die Übersicht aller Vorträge sowie die kostenlose Anmeldung ist hier verfügbar.

21.09.2018

BBEn sucht das BürgerenergieProjekt 2018

Wie im vergangenen Jahr wird das Bündnis Bürgerenergie e.V. (BBEn) wieder drei Bürgerenergiegesellschaften mit Vision als BürgerenergieProjekt 2018 auszeichnen. Denn Bürgerenergie hat große Potentiale – und das nicht nur mit der klassischen Einspeisung von Sonnen- oder Windstrom, sondern auch als Mieterstrom, gekoppelt mit E-Mobilität, oder als Prosumer. Mit dem Wettbewerb sollen gute Beispiele und zukunftsfähige Ideen von Bürgerenergiegesellschaften sichtbar gemacht und zum Nachahmen angeregt werden. Viele Projekte mit großer Innovationskraft lassen sich umsetzen, auch wenn die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen komplexer werden.

Für viele Bürgerprojekte, die von zivilgesellschaftlichem Engagement leben, stellen die aktuellen Rahmenbedingungen jedoch eine enorme Herausforderung dar. Wie funktioniert der Stromhandel von Nachbarin zu Nachbar genau? Oder wie behauptet man sich auf dem heiß umkämpften Markt für E-Ladestationen? Da ist oft guter Rat gefragt – genau den will BBn mit dem Wettbewerb 2018 liefern. Die drei Wettbewerbsgewinner werden mit einem Stipendium ausgezeichnet, das ihnen helfen soll, das Potential ihrer innovativen Ideen voll auszuschöpfen. Es ist im Kern eine kostenlose und zielgerichtete Beratung durch erfolgreiche Pioniere der Bürgerenergie oder andere erfahrene Akteure aus dem Netzwerk der Bürgerenergie. Dabei dient das vermittelte Wissen durch Experten als Grundstein für neue Tätigkeiten oder die Weiterentwicklung von Bestehendem.

Bewerber sollen sich in Ihrer Bewerbung selbst vorstellen und deutlich machen, warum Sie zu den drei Bürgerenergieprojekten 2018 gehören sollten – und was Sie sich von einer Beratung erhoffen. Diese Selbst-Porträts werden auf der Projektwebsite „Bürgerenergieprojekt 2018“ vorgestellt. Die Gewinner aus diesem Kreis werden durch eine Abstimmung bestimmt, die von der Netzgemeinde und einer Jury entschieden wird. Die drei Gewinnergesellschaften werden auf dem diesjährigen Bürgerenergie-Konvent in Lutherstadt Wittenberg am 24. November 2018 bekannt gegeben und gekürt. Gleich im Anschluss an den Konvent startet für die Gewinner die Phase zur Einlösung ihrer Stipendien.

Noch bis zum 24. Oktober können sich interessierte Bürgerenergiegesellschaften hier bewerben. Beteiligen können sich Genossenschaften, GmbHs, Vereine, Personengesellschaften wie auch andere Formen der bürgerschaftlichen Teilhabe an der Energiewende.

Dominique Saad, BBEn

Bündnis Bürgerenergie BBEn

21.09.2018

Kleiner Medienspiegel

Die Vernachlässigung der Energiewende kommt teuer: Laut einer gemeinsamen Studie der Denkfabriken Agora Energiewende und Agora Verkehrswende drohen Steuerzahlern Milliardenlasten, weil Deutschland seine Klimaschutzziele verfehlt. Deutschland hat sich in Abstimmung mit den anderen EU-Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, die CO2-Emissionen von Gebäuden, Verkehr und Landwirtschaft deutlich zu mindern. Die europarechtlich verbindlichen Ziele werden ohne Trendumkehr in jedem der kommenden Jahre weit verfehlt werden. Um die Defizite auszugleichen, muss Deutschland bis 2030 für bis zu 60 Milliarden Euro Emissionsberechtigungen von anderen EU-Ländern zukaufen. Sinnvoller wäre es, Klimaschutzmaßnahmen in Deutschland voranzubringen und so auch Wachstum und Innovationen zu fördern: https://www.agora-energiewende.de/presse/neuigkeiten-archiv/steuerzahlern-drohen-milliardenlasten-weil-deutschland-seine-klimaschutzziele-verfehlt/

Berliner Stromnetz - Kammergericht vertagt Entscheidung: Im Berufungsverfahren um die den einstweiligen Verfügungsantrag von Vattenfall hat das Kammergericht Berlin die Urteilsverkündung auf den 25.10.18 vertagt. Das Verfahren gibt die Richtung vor, ob die Senatsverwaltung für Finanzen zeitnah eine Vergabeentscheidung vornehmen kann oder das Verfahren um weitere Jahre zurückgeworfen wird. Vattenfall sieht sich als Bieter im Konzessionsverfahren durch den Kriterienkatalog benachteiligt. Nachdem das Landgericht Berlin Vattenfalls Antrag auf einstweilige Verfügung im November 2017 eindeutig zurückgewiesen hatte, soll nun die Berufungsinstanz über die 200 Rügen des Konzerns gegen den Kriterienkatalog urteilen. Wird dem Antrag auf einstweilige Verfügung stattgegeben, ist mit einer weiteren deutlichen Verzögerung der Vergabeentscheidung um das Berliner Stromnetz zu rechnen: https://www.buerger-energie-berlin.de/informieren/urteil-zum-stromnetzverfahren-am-25-10-18/

FHWS und kirgisische Universitäten arbeiten bei Gewächshauspark zusammen: Die Frage der Reinigung, ggf. Rückführung und/oder der Nachnutzung des Abwassers sollte geklärt werden. Darüber hinaus muss ein Konzept entwickelt werden zur Entsorgung bzw. Aufarbeitung und Verwendung von „Abfall“. Die Festlegung der anzubauenden Gemüsesorten, deren energieeffizienter Anbau und die entsprechende Gewächshausplattform sowie der Einsatz eines Heizsystems gegen die winterlichen Minusgrade unter Nutzung vorhandener heißer Quellen, die Nutzung von Sonne, Wind und Biomasse als Energieträger, um Energie unabhängig wie umweltfreundlich zur Verfügung zu stellen, sollte völlig neu konzipiert werden. Zudem steht die Konzeptentwicklung zur Fachausbildung der Gartenbau-Betriebsmitarbeiter sowie zur Ausbildung lokaler Mitarbeiter zur Produktionsberatung der Betriebe an. Notwendige Genehmigungsverfahren und die Einbindung relevanter kirgisischer Regierungsorganisationen in die Projektumsetzung müssten festgelegt und ausgeführt werden: idw-online.de/de/news702479

Solarstrom-Ernte von 2017 schon jetzt erreicht: Laut einer Veröffentlichung des Bundesverband Solarwirtschaft wird 2018 ein Rekordjahr für Solarstrom. So werden in den ersten neun Monaten dieses Jahres die in Deutschland installierten 1,7 Millionen Solarstromanlagen so viel Solarenergie erzeugen wie im gesamten letzten Jahr. Mit rund vierzig Milliarden Kilowattstunden seien in den ersten drei Quartalen dieses Jahres über elf Prozent mehr Solarstrom erzeugt worden als im Vorjahreszeitraum. Allerdings wächst aber auch das Unverständnis, warum Deutschland den Solarenergieausbau gesetzlich noch immer stark deckelt. Konkret fordert der BSW von der Politik insbesondere eine umgehende Aufhebung des 52-Gigawatt-Deckels im EEG, eine Vervielfachung der jährlichen Photovoltaik-Ausbauziele für Solarparks, Wohn- und Gewerbequartiere sowie die Beseitigung ungerechtfertigter Abgaben für solare Selbstversorger und Mieterstrombezieher: https://www.solarwirtschaft.de/presse/pressemeldungen/pressemeldungen-im-detail/news/solarstrom-ernte-von-2017-schon-jetzt-erreicht.html

Das Zeitalter der Subventionen für Erneuerbare Energien geht zu Ende: Der Chef des spanischen Energieriesen Iberdrola, Ignacio Galán, sagt Europa den baldigen Ausstieg aus der Kohleverstromung voraus. Der Wandel hin zu erneuerbaren Energiequellen werde "viel schneller gehen, als wir uns das heute vorstellen", erklärte Galán im Interview mit dem Wirtschaftsmagazin 'Capital'. "Wenn wir in Europa im Jahr 2030 noch immer Mengen Strom in Kohlekraftwerken erzeugen, haben wir etwas falsch gemacht." Auch in Deutschland gebe es den eindeutigen Willen, sich von der Kohle zu verabschieden. Für die europäische Energiewende sprächen nur politische, sondern auch wirtschaftliche Gründe, sagte Galán." Wenn wir heute ein neues Kohlekraftwerk bauen würden, wäre das viel teurer, als stattdessen einen Windpark oder ein Solarfeld mit der gleichen Stromproduktion zu bauen." Anders als viele hiesige Strom-Manager schwärmt Galán von der deutschen Energiewende: https://www.presseportal.de/pm/8185/4065678

DLR-Studie für Greenpeace - Ab 2030 dürfen nur noch Nullemissionsfahrzeuge zugelassen werden: DLR-Wissenschaftler haben im Auftrag von Greenpeace untersucht, wie sich die europäische PKW-Flotte entwickeln muss, damit die globale Erwärmung noch auf 1,5 Grad begrenzt werden könnte. Es wurden zwei Szenarien beschreiben, welche Entwicklungen notwendig sind, um dieses Ziel mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent beziehungsweise von 66 Prozent zu erreichen. Entwickelt sich die PKW-Flotte in Europa weiterhin so wie bisher, könnte das von den DLR-Wissenschaftlern im 50-Prozent-Szenario angenommene restliche CO2-Budget schon innerhalb von zehn Jahren verbraucht sein, das im 66-Prozent-Szenario bereits innerhalb von fünf Jahren. Für beide Szenarien haben die Forscher angenommen, dass keine CO2-armen Kraftstoffe zur Verfügung stehen und alle fahrzeugtechnischen Potenziale bis an die Grenze ausgereizt werden, um CO2 einzusparen. Biomasse- und strombasierte Kraftstoffe sowie die mögliche Entlastung des Verkehrsbereichs durch CO2-Einsparungen in anderen Sektoren flossen nicht in die Betrachtung ein. Die Forscher gingen davon aus, dass das Auto weiterhin eine wichtige Rolle in der privaten Mobilität spielen wird, verhaltensbezogene Maßnahmen waren jedoch nicht Bestandteil der Analyse: https://www.dlr.de/dlr/de/desktopdefault.aspx/tabid-10081/151_read-29854/#/gallery/32032

Matthias Hüttmann