01.06.2018

Unglaubwürdige Energiepolitik: Nur den „Großen“ wird die Leitung gelegt

Ach wie jubelten zahlreiche Öko-Energie-Aktivisten. Denn sie hatten tatsächlich den Worten geglaubt, die sie im aktuellen Großkoalitionsvertrag lasen: >Der Ausbau der Erneuerbaren Energien muss deutlich erhöht werden … Vorgesehen sind Sonderausschreibungen, mit denen acht bis zehn Millionen Tonnen CO2 zum Klimaschutzziel beitragen sollen. Hier sollen je vier Gigawatt Onshore-Windenergie und Photovoltaik sowie ein Offshore-Windenergiebeitrag zugebaut werden, je zur Hälfte wirksam in 2019 und 2020.<

Doch kaum war die GroKo-Regierung ein paar Tage im Amt, stellte selbst das den Altenergien aufgeschlossene Informationsportal Verifox die Frage: „Bricht Altmaier sein Wort?“ Denn im Referentenentwurf von Peter Altmaiers (CDU) Bundeswirtschaftsministerium (BMWI) zur Ökostrom-Förderung „fehlt der im Koalitionsvertrag vereinbarte schnellere Ausbau komplett“, so Verifox

Daten- und Verbraucherschutz? Kleine ohne Chance!

Genau dasselbe – die Großen dürfen machen, die Kleinen werden behindert – beim Datenschutz. Zurzeit sind Vereine und Miniunternehmen mehr als verunsichert, wenn sie das Wort „Datenschutzgrundverordnung“ oder das Kürzel DSGVO nur hören oder lesen. Sie fürchten sich vor Abmahnanwälten, die offenbar auch hier wieder Chancen sehen, Kasse ohne großen Aufwand zu machen. Denn welcher Webseitenbetreiber ist wirklich sicher, alle Vorgaben dieses aus Deutschland initiierten EU-Bürokratiemonsters DSGVO zu erfüllen?

Gesetze schaffen nicht immer Legalität

Dass nicht jede gesetzlich beschlossene „Unterstützung“ von Großkonzernen legal ist, genau das aber hat die Regierung erst in dieser Woche erfahren. „Deutschland hat gegen EU-Recht verstoßen, indem die Regierung zwischen 2012 und 2013 Großabnehmern Stromnetzentgelte erlassen hatte. Diese Ausnahmen stellten eine illegale Staatsbeihilfe dar, teilte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager mit.“ So stand es am Montag auf „Zeit online“.

lesen Sie hier weiter

01.06.2018

Northvolt: Europäische Antwort auf die Tesla-Giga-Fabrik?

Bei der Anschrift Gamla Brogatan 26 in Stockholm steht man in einer engen Gasse vor einem alten Stadthaus in der schwedischen Hauptstadt. Dort residiert das Start-Up-Unternehmen Northvolt, das eine europäische Batteriefertigung in Europa realisieren möchte und das in der vergangenen Zeit für reichlich Schlagzeilen gesorgt hat.

In dieser Woche vermeldete das Unternehmen, das sich der Siemens-Konzern als Investor beteiligt und später fertiggestellte Batterien für Fahrzeuge und den Energiebereich abnehmen möchte. Die Siemens-Investition von 10 Mio. Euro klingt erst einmal nach viel Geld, relativiert sich jedoch, wenn man die Kosten einer Giga-Batteriefabrik im Mrd.-Euro-Bereich betrachtet. Jedoch soll Siemens auch helfen, die „digitale Fabrik“ aufzubauen und damit einen Kostenvorteil gegenüber den asiatischen Herstellern zu erreichen. Siemens ist also Technologiepartner, Investor und Kunde in einem. Die Prozess- und Energietechnik für die neue Fabrik soll jedoch ausgerechnet vom schweizerischen Siemens-Rivalen ABB geliefert werden. Auch mit 10 Mio. Euro beteiligt ist die VW-Tochter Scania, die später Batterien für schwere Nutzfahrzeuge beziehen möchte. Auch Vattenfall und die schwedische Energieagentur sind als Investoren bereits an Bord.

Nicht beteiligt ist bislang die PKW-Branche, obwohl gerade für den Bereich der E-Mobilität auch die europäische Politik seit einiger Zeit darauf drängt, eine europäische Fertigung aufzubauen, um mit diesem zentralen Zukunftsthema nicht vollständig von den USA und Asien abhängig zu werden. Die großen deutschen Zulieferer haben eine solche Produktion geprüft, aber verworfen, da die Investitionen enorm und der wirtschaftliche Erfolg ungewiss sei. Continental wies auch darauf hin, dass sich zuerst die deutschen Autohersteller auf die Spezifikationen einer Batteriezelle einigen müssen, um hier mit einem Produkt in große (rentable) Stückzahlen zu kommen.

lesen Sie hier weiter

01.06.2018

Wissenschaft und bissiger Humor: Neues DGS-Buch erscheint am 1. Juli

Am ersten Juli erscheint die deutsche Ausgabe von „The Madhouse Effect“. Der Tollhauseffekt ist die Übersetzung des Ende Juni 2018 in den USA erscheinenden Taschenbuch-Ausgabe von „The Madhouse Effect“, einem Gemeinschaftswerk des Klimaforschers Michael E. Mann und des Karikaturisten Tom Toles. Das Buch wurde von Matthias Hüttmann und Herbert Eppel übersetzt. Herausgeber ist der Landesverband Franken der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS), das Buch erscheint im Erlanger Verlag Solare Zukunft.

Der deutsche Klimaforscher Stefan Rahmstorf schreibt: „Diese verrückte Welt lässt sich manchmal nur mit Humor aushalten. Toles und Mann in ihrem Buch einen großartigen (und doch auch ernsten) Spaß mit den verbiesterten Abstreitern der Realität, die massiv von Interessengruppen finanziert werden, aber sich nicht selten gar als moderne Galileos inszenieren.“ Für die die deutsche Ausgabe hat Stefan Rahmstorf auch das Vorwort verfasst.

Über die Autoren

Michael E. Mann ist einer der Hauptautoren des dritten Sachstandsberichtes des IPCC zur globalen Erwärmung und dort wiederum maßgeblich verantwortlich für den Abschnitt über erdgeschichtliche Klimaänderungen. Auch außerhalb der Fachkreise hat er durch sein “Hockeyschläger-Diagramm“ Bekanntheit erlangt. Eine ganz besondere Qualität erhält das Buch durch die zahlreichen bissigen Zeichnungen des Cartoonisten Tom Toles. Der politische Karikaturist hat unter anderem schon den Pulitzer-Preis für „editorial cartooning“ erhalten. Toles zeichnet momentan vor allem für die Washington Post.

Brandaktuelle Ausgabe mit Post-Trump-Kapitel

Der Untertitel des Buches lautet: „Wie die Leugnung des Klimawandels unseren Planeten bedroht, unsere Politik zerstört und uns in den Wahnsinn treibt“. In seiner ursprünglichen gebundenen Version erschien „The Madhouse Effect“ im September 2016, also noch vor der Wahl Donald Trumps. Mittlerweile hat sich jedoch einiges getan, vor allem im Land der Autoren. Dies hat sie dazu veranlasst, ihr Buch nicht einfach nur als Taschenbuch zu veröffentlichen, sondern die neue Ausgabe um ein aktuelles „pre-election“-Kapitel zu ergänzen. In der vorliegenden deutschen Ausgabe ist dieses Kapitel (im Original: "Return to the Madhouse: Climate Denial in the Age of Trump") bereits enthalten.

Um was geht es in dem Buch

Der Tollhauseffekt handelt vom Spannungsfeld zwischen Politik und Wissenschaft, wobei es vor allem um die klimaforschende Wissenschaft geht. Das Buch beschäftigt sich mit den Manipulationen sogenannter Klimaskeptiker, deren Pseudo – und Antiwissenschaft, die, allzu oft als seriöse Wissenschaft verkleidet, anerkannte Erkenntnisse und physikalische Tatsachen leugnet und zu untergraben versucht. Michael E. Mann, verantwortlich für die Texte im Buch, erläutert wie wissenschaftliche Methodik funktioniert und offenbart dadurch gleichzeitig die Tragik der politischen Debatte. So schreibt er unter anderem: "Leider wurde der Begriff „Skeptiker“ gerade im Zuge der Klimadebatte verschleppt, um etwas ganz anderes zu auszusagen. Es wird benutzt, um Beweisen auszuweichen, die man einfach nicht mag." Das Buch analysiert, deckt auf, gibt aber auch Hoffnung!

Mann ist einer der Hauptautoren des dritten Sachstandsberichtes des IPCC zur globalen Erwärmung und dort wiederum maßgeblich verantwortlich für den Abschnitt über erdgeschichtliche Klimaänderungen. Auch außerhalb der Fachkreise hat er durch sein “Hockeyschläger-Diagramm“ Bekanntheit erlangt. Mann gilt als profilierter Warner vor der globalen Erwärmung. Er schreibt dazu auch regelmäßig Beiträge. Die ganz besondere Qualität erhält das Buch durch die zahlreichen bissigen Zeichnungen des Cartoonisten Tom Toles. Auch der größte US-Präsident aller Zeiten ist im „Madhouse Effect“ mehrfach verewigt. Die Autoren haben die meiste Zeit ihrer Karriere an vorderster Front gegen den Klimawandel gekämpft. Sie haben die Manipulation der Medien durch wirtschaftliche und politische Interessen und das skrupellose Spiel mit der Parteilichkeit bei Themen, die das Wohlergehen von Millionen Menschen betreffen, miterlebt. Die Lektionen, die sie gelernt haben, waren von unschätzbarem Wert und inspirierten dieses brillant Werk.

Der Tollhauseffekt

„The Madhouse Effect“ (Michael E. Mann und Tom Toles)

in der deutschen Übersetzung von Matthias Hüttmann und Herbert Eppel

ISBN 978-3-933634-46-7, 1. Auflage 2018, ca. 270 Seiten, 24,90 €

Online Bestellung: www.dgs-franken.de/bestellungen/

Weitere Daten zu dem Buch finden Sie hier: www.dgs-franken.de/medien/tollhauseffekt/

01.06.2018

Kampfplatz VDE-Forum Netztechnik/Netzbetrieb

Für eine „faire und diskriminierungsfreie Ausgestaltung“ der Anforderungen im Aktualisierungsprozess der technischen Anschluss- und Anwendungsregeln (TAR) in den zuständigen Gremien des VDE-Forums Netztechnik/Netzbetrieb (FNN) hat sich der Bundesverband Energiespeicher (BVES) ausgesprochen. Nur mit fairen Spielregeln bei der Netzintegration von innovativen Energietechnologien auf allen Spannungsebenen sei eine erfolgreiche Energiewende möglich. Hintergrund für dieses Plädoyer ist die nationale Umsetzung der europäischen Network Codes „Requirements for Generators“ (NC RfG), für die eine grundlegende Überarbeitung der bisherigen technischen Anwendungsregeln TAR und die Vereinheitlichung des VDE Vorschriftenwerkes erforderlich sind. Das FNN hat die TAR für Mittel- (4110), Hoch- (4120) und Höchstspannung (4130) sowie die Anwendungsregel „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ (VDE AR N 4105) inzwischen bekannt gegeben.

Für die Mittel- und Niederspannung beinhalten die TARs erstmalig auch Anforderungen an Speichersysteme. Mit der Veröffentlichung und anschließenden Notifizierung der TARs können folglich die Grundlagen für eine Zertifizierung der elektrotechnischen Eigenschaften von Speichern erarbeitet werden. Die Verordnung zum Nachweis von elektrotechnischen Eigenschaften (NELEV) erlangt für Speicher Wirkung, sobald die für eine Zertifizierung notwendigen Prüfanforderungen durch den VDE erstellt wurden. In der Zwischenzeit gelten die Übergangsregeln der NELEV.

Grundsätzlich sei die Vereinheitlichung der technischen Anschlussregeln (TAR) auf nationaler Ebene zu begrüßen, so der BVES. Der Verband geht aber offenbar nicht ohne Grund mit der Forderung nach fairen Spielregeln an die Öffentlichkeit und setzte sich hierbei insbesondere für die Öffnung der Anschlussbedingungen für Redox-Flow-Technologien ein. Er warnt explizit davor, deren Marktzugang zusätzlich zu erschweren. Denn in den Gremien des VDE FNN sitzen als Experten mehrheitlich konzernnahe Vertreter, die unter dem Deckmäntelchen der technischen Neutralität ihre eigene Vorstellung von Energiewende ausleben. Dezentralisierung und Ausrichtung auf Erzeuger- und Verbrauchergemeinschaften ist nicht ihre Welt.

Diese Erfahrung machen auch die Befürworter steckbarer Solargeräte, wenn es um die Anwendungsregeln „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ (VDE AR N 4105) geht. Ohne sachliche Rechtfertigung will eine Mehrheit an einer 600 Watt Begrenzung (Bagatellgrenze) festhalten, obwohl die neue Norm 4.600 Watt ermöglicht. Zudem will sie auf dem Nachweis der Nichteinspeisung durch einen Zweirichtungszähler bestehen, obwohl bei Fahrstühlen auf diesen verzichtet wird. Fair sieht auch hier anders aus. Vielmehr steht der Eindruck, auch auf dieser Ebene der Solarisierung so viele Hindernisse wie möglich in den Weg legen zu wollen. Sagen wir das, was der BVES so deutlich nicht sagen kann: es riecht mafiös. Der VDE sollte genauer hinschauen, was bei FNN so getrieben wird.

Klaus Oberzig

Bundesverband Energiespeicher, PM vom 31.05.2018

01.06.2018

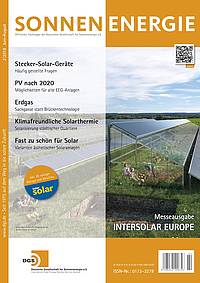

SONNENENERGIE 2|18: Digitalausgabe online

Noch vor Erscheinen der gedruckten Version, steht den Abonnenten die aktuelle Digitalausgabe der SONNENENERGIE (Link) zur Verfügung. Die Online-Ausgabe ist mit allen gängigen Systemen kompatibel und plattformübergreifend nutzbar. Die digitale Version Deutschlands ältester Fachzeitschrift für Erneuerbarer Energien, Energieeffizienz und Energiewende können Sie überall komfortabel lesen: Ob mit dem Browser am PC und Mac, auf dem Laptop, auf Ihrem Smartphone, dem Tablet-PC oder auch mit dem iPad. So haben Sie die SONNENENERGIE immer bei sich, ob zu hause oder unterwegs.

Zum Inhalt: Die Ausgabe 2|18 beschäftigt sich Dem Photovoltaikmarkt in Deutschland und Nordafrika sowie dem Markt der solaren Prozesswärme, den Möglichkeiten alter PV-Anlagen nach Ende der EEG-Vergütung, einer neuen Software für schnelle Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, einer neuen DGS-Broschüre, ästhetischen Solaranlagen, der Sackgasse Erdgas, Konzepten zur Solarisierung städtischer Quartiere in Hamburg, Flächensynergien bei Erneuerbaren Energien und der europäischen Gebäuderichtlinie. Das ist nur ein Ausschnitt, das Inhaltsverzeichnis können Sie hier einsehen. Die SONNENENERGIE bietet wie gewohnt Artikel aus dem gesamten Spektrum rund um das Thema Erneuerbare Energien und Energiewende. Vertreten sind alle Aspekte: Politik, Wirtschaft und Technik.

Hier finden Sie die Übersicht aller bislang erschienenen Ausgaben, zwei davon sind freigeschaltete Schnupperversionen, die Sie auch ohne Abo lesen können. Die digitale SONNENENERGIE ist selbsterklärend, wir haben zu Ihrer Erleichterung trotzdem ein kleines Benutzerhandbuch erstellt, dass Ihnen das Lesen leichter machen wird.

Für DGS-Mitglieder ist die digitale SONNENENERGIE kostenlos, für alle anderen gibt es das Jahresabo zum Preis von 39 €. Um als DGS-Mitglied oder auch als Abonnent die digitale SONNENENERGIE regelmäßig lesen zu können füllen Sie einfach das Formular auf dieser Seite aus. Aber auch Nichtmitglieder können die SONNENENERGIE, in gedruckter oder digitaler Form, abonnieren. Nachfolgend finden Sie einen Link zum Bestellformular für das Abo der digitalen SONNENENERGIE. Die gedruckte SONNENENERGIE können Sie hier abonnieren. Beide Abos, gedruckt oder digital, gibt es im Jahresabo für 39 €. Das ermäßigte Abo für BdE-Mitglieder, Rentner, Studierende, Schüler, Behinderte, Arbeitslose erhalten Sie für 35 € im Jahr. Im Bahnhofs- und Flughafenbuchhandel ist das Einzelheft zum Preis von 9,75 € erhältlich. DGS-Mitglieder können die SONNENENERGIE in beiden Varianten lesen.

Das Inhaltsverzeichnis zum Download

01.06.2018

Solarstrom selbst erzeugen – für wen kommt das in Frage?

(VZ NRW) Eine Solarstromanlage auf dem Eigenheim ist nicht nur etwas für Top-Verdiener mit besonders großem Umweltbewusstsein. Das betont die Verbraucherzentrale NRW. Photovoltaikanlagen kommen demnach auch für kühle Rechner in Frage, denen etwa ein Förderkredit die Investition ermöglicht. Der eigene Solarstrom könne sich langfristig nicht nur für das Klima, sondern auch finanziell lohnen. Antworten auf häufige erste Fragen zum Thema Strom vom eigenen Dach hat die Verbraucherzentrale NRW zusammengestellt:

- Norden, Süden, Osten, Westen? Optimal sind Süddächer, aber auch auf Ost- und Westdächern können Anlagen wirtschaftlich sein. Wichtig ist, dass möglichst kein Schatten auf die Module fällt und das für die Laufzeit der Anlage auch so bleibt.

- Wie muss das Dach beschaffen sein? Flachdächer sind ebenso geeignet wie Dächer mit Neigung. An Fläche benötigt eine Photovoltaikanlage rund acht Quadratmeter pro Kilowatt Nennleistung. Wichtig ist, dass eine eventuell nötige Dachsanierung vorab erledigt wird. Ist die Anlage einmal montiert, werden solche Arbeiten aufwändiger und teurer.

- Wie groß, wie teuer? Für je 1.000 Kilowattstunden Strom, die ein Haushalt pro Jahr verbraucht, sollte mindestens ein Kilowatt Nennleistung (1 kWp, ausgesprochen: Kilowatt Peak) eingeplant werden. Das kostet inklusive Installation jeweils etwa 1.200 bis 1.600 Euro netto. Mehr als 10 kWp sollten Privatleute nicht einplanen. Jenseits dieser Grenze gelten andere Vorgaben, die den Betrieb komplizierter und weniger wirtschaftlich machen. Für die Anlage können staatliche Förderkredite der KfW genutzt werden.

- Wie viel Strom wird erzeugt? Wie viel Strom vom Dach fließt, hängt unter anderem von Standort, Neigung und Ausrichtung der Anlage ab. Für erste Abschätzungen sind in Nordrhein-Westfalen auf einem optimalen Süddach jährlich 850 bis 950 Kilowattstunden pro Kilowatt Nennleistung zu veranschlagen.

- Wie wird die Energie zu Geld? Finanzielle Erträge entstehen auf zwei Wegen: Durch den Verbrauch des Solarstroms im eigenen Haushalt und durch die Einspeisung in das Netz. Die Einspeisung einer Kilowattstunde bringt bei Neuanlagen derzeit etwas mehr als 12 Cent, garantiert für 20 Jahre. Eine Kilowattstunde Strom aus dem Netz kostet mindestens 25 Cent. Der Direktverbrauch spart also deutlich mehr ein, als der Verkauf einbringt.

- Viel Solarstrom selbst verbrauchen? Hochschrauben lässt sich der Eigenverbrauch durch einen Batteriespeicher, der Solarstrom auch nach Sonnenuntergang vorhält. Eine attraktive Förderung bietet hierfür vor allem das Land Nordrhein-Westfalen mit einem Zuschuss aus dem progres.nrw-Programm. Dieser ist auch mit weiteren Förderkrediten kombinierbar.

- Stromtankstelle für das E-Auto? Auch ein Elektroauto kann den Direktverbrauch erhöhen, wenn die Photovoltaikanlage eine Ladestation speist. Dafür gibt es Fördermittel vom Land NRW.

- Jede Menge Papierkram? Eine Solarstromanlage muss beim örtlichen Netzbetreiber angemeldet werden und online bei der Bundesnetzagentur. Für ersteres ist der Installationsbetrieb zuständig. In der Folgezeit müssen Anlagenbetreiber ihre Werte zur Erzeugung und Einspeisung regelmäßig an den Netzbetreiber melden, sofern dieser nicht ohnehin die Zähler betreibt und die Abrechnung übernimmt. Weil es steuerlich einige Möglichkeiten gibt, ist vor der Investition eine Steuerberatung zu empfehlen.

Wie ihre konkreten Solarstromchancen stehen, erfahren Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer in der 90-minütigen Beratung zu Solarstrom der Verbraucherzentrale NRW für 60 Euro. Anmeldungen sind möglich unter Tel. 0211 / 33 996 555. Mehr Informationen und eine Broschüre zum Download gibt es unter www.verbraucherzentrale.nrw/sonne-im-tank.

01.06.2018

Das Leid der Selbstvermarktung

(IPG) Es war einmal ein Axiom des Liberalismus, dass Freiheit unveräußerliches Selbsteigentum bedeutet. Sie waren Eigentum ihrer selbst. Sie konnten sich für einen begrenzten Zeitraum zu einem einvernehmlich vereinbarten Preis an einen Arbeitgeber verdingen, aber Ihre Eigentumsrechte an sich selbst konnten weder ge- noch verkauft werden. Während der letzten zwei Jahrhunderte legitimierte diese liberale, individualistische Perspektive den Kapitalismus als ein „natürliches“, von freien Entscheidungsträgern bevölkertes System.

Die Fähigkeit, einen Teil des eigenen Lebens abzuschotten und innerhalb dieser Grenzen souverän und selbstbestimmt zu bleiben, war zentral für das liberale Konzept des freien Entscheidungsträgers und seiner Beziehung zum öffentlichen Raum. Um Freiheit auszuüben, brauchte der Einzelne einen sicheren Zufluchtsort, innerhalb dessen er sich als genuiner Mensch entwickeln konnte, bevor er Beziehungen zu anderen einging und Transaktionen mit ihnen abschloss. Hatte sich das Menschsein dann erst einmal herausgebildet, wurde es gestärkt durch Handel und Industrie: Netzwerke der Zusammenarbeit zwischen unseren persönlichen Zufluchtsräumen, die geschaffen und überarbeitet wurden, um unsere materiellen und geistigen Bedürfnisse zu befriedigen.

Doch die Trennlinie zwischen Menschsein und Außenwelt, auf der der liberale Individualismus seine Konzepte der Autonomie, des Selbsteigentums und letztlich der Freiheit gründete, ließ sich nicht aufrechterhalten. Der erste Riss trat auf, als industrielle Produkte passé wurden und durch Marken ersetzt wurden, die die Aufmerksamkeit, Bewunderung und Sehnsüchte der Öffentlichkeit einfangen. Und dann dauerte nicht lange und der Markenaufbau nahm eine radikale neue Wendung und schrieb Dingen eine „Persönlichkeit“ zu.

Lesen Sie den gesamten Aufsatz von Yanis Varoufakis, veröffentlicht in der online-Zeitschrift ipg-journal, das vom Referat Internationale Politikanalyse der Friedrich-Ebert-Stiftung erstellt wird.

01.06.2018

Kleiner Medienspiegel

Einspeisevorrang zur Disposition gestellt: Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) hat eine Studie erstellen lassen, wie die Kosten für das Netzengpassmanagement reduziert werden könnten. In dem noch unveröffentlichten Papier der Kanzlei BBH und der Consultingunternehmen Ecofys und Consentec wird empfohlen, das Einspeiseprivilegs der Erneuerbaren zu „relativieren“, heißt es dazu im Nachrichtenportal „Spiegel“. Nach weiteren Medienberichten soll das Ministerium dafür offen sein. Als erstes hat es aber einmal dementiert, und zwar per Twitter. Der Studie zufolge sollen PV- und Windparks künftig grundsätzlich in das Management von Netzengpässen einbezogen werden, um die Kosten für ihre eigene Abregelung, die sogenannten Redispatchkosten, zu senken. Wie das bewerkstelligt werden soll und ob der Zug dabei in die Richtung einer zusätzlichen Kostenbelastung gehen soll, bleibt vorerst im Dunklen. Grundsätzlich ist aber klar, dass die gegenwärtige Regelung, wonach die Betreiber von PV- oder Windanlagen bei Abregelung mit bis zu 95 Prozent der Einspeisevergütung abgesichert sind, Teil und Basis von deren Geschäftsmodellen darstellt. Sollte daran gerüttelt werden, könnten diese schnell ins Bröckeln geraten. Was auch immer an Detail in der nächsten Zeit ans Licht kommen mag, es dürfte sich um die Vorbereitungen zu einem großen Schlag gegen die Erneuerbaren handeln, der durchaus die Qualität eines Enthauptungsschlages haben dürfte: Flasbarth warnt vor Einschnitten beim Einspeisevorrang

Klimaanlagen – globale Stromfresser: Bereits heute, so ein aktueller Bericht der Internationalen Energieagentur IEA, fließe rund ein Zehntel des weltweit verbrauchten Stroms in den Betrieb von Raumklimageräten und Ventilatoren. Dies könnte sich bis zum Jahr 2050 verdreifachen, so stark sei der Zubau von Klimaanlagen. Ein fataler Kreislauf, denn es ist der Klimawandel, der die Temperaturen in die Höhe treibt, was zu einem steigenden Bedarf an Klimageräten führt. Um den prognostizierten Energiehunger zu stillen, bräuchte es eine Strommenge, wie sie heute von allen Kraftwerken der EU, der USA und Japans zusammen produziert wird. Klimaanlagen seien in bisherigen Zukunftsszenarien zum globalen Energiehunger ein weitestgehend “blinder Fleck”, so die IEA. Zur Problemlösung fällt der IEA nur herkömmliches ein: mehr Energieeffizienz bei Klimageräten. Das Thema solare Kühlung sowie Solarisierung überhaupt scheint bei der IEA vollkommen unbekannt zu sein: Klimaanlagen – der globale Stromfresser

Volker Quaschning gibt der SFV-Verfassungsbeschwerde Schwung: Der Solarförder Verein (SFV) hat am 03.05.2018 eine Verfassungsbeschwerde gegen die Bundesregierung wegen Verletzung des Grundrechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit durch Vernachlässigung der notwendigen Klimaschutzanstrengungen in Auftrag gegeben. Einer der bekanntesten Vorkämpfer für Klimaschutz und Erneuerbare Energien, Prof. Volker Quaschning von der HTW Berlin, will sich daran nun als Einzelkläger beteiligen. Ziel der Klage ist es, gestützt auf Artikel 2, Absatz (2) Satz 1 GG (Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit), vom BVerfG die Feststellung zu erlangen, dass die bisherige deutsche Klimapolitik „evident unzureichend“ sei und deshalb eine „Pflicht zur kurzfristigen Nachbesserung im Sinne eines wesentlich wirksameren und rascheren Klimaschutzes“ bestehe. Vor allem das Pariser Klimaschutzabkommen dürfe die Bundesregierung nicht weiter konterkarieren. Da die Erstellung der notwendigen Schriftsätze mindestens 20.000 Euro, wenn nicht mehr, kostet, bittet der SFV um Spenden. Außerdem will er weitere Kläger und Unterstützer werben. Die Klage wird vertreten von Prof. Dr. Felix Ekardt, LL.M., M.A. (Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik, Leipzig/Berlin) und Rechtsanwältin Franziska Heß (Baumann Rechtsanwälte Partnerschaftsges. mbB, Würzburg/Leipzig): Appelle gegen den Klimawandel reichen nicht aus

Gericht hält Zweirichtungszähler für unnötig: Wo ein PV-Anlagenbetreiber keinen Strom bezieht, muss auch nicht gemessen werden. Das Amtsgericht Herford hat am 17. Mai entschieden, dass der Betreiber einer Photovoltaikanlage keinen Strombezugsvertrag eingehen muss, wenn er lediglich Strom einspeisen möchte und im Zusammenhang mit dem Betrieb der PV-Anlage kein Strombezug zu er warten ist. In ähnlicher Weise betrifft dies sehr viele Volleinspeiser. Grundversorger und Netzbetreiber pochen häufig darauf, dass ein Strombezugsvertrag bestehe und ein Zweirichtungszähler eingebaut werden müsse. Das hat das Gericht in dem jetzt veröffentlichten Urteil verneint: Gericht hält Zweirichtungszähler für unnötig

Passend zum Thema: Solidarfond Nullverbrauch!

Solarindustrie in China wird immer riesiger, Deutschland fast völlig abgehängt: Das berichtet Hans-Josef Fell von der Shanghaier Solarenergie Messe (SNEC) 2018. Auf über 200.000 m² Ausstellungsfläche stellten mehr als 1.800 Solarfirmen ihre immer innovativer werdenden Produkte aus. Dimensionen für die Solarindustrie, die man sich in Deutschland gar nicht mehr vorstellen könne. Damit sei die weltweit führende Solarmesse schon etwa halb so groß wie die Hannover Messe. Es werde deutlich, die Solarindustrie habe sich zu einem der wichtigsten und größten Industriezweige der Welt entwickelt. Große chinesische Konzerne wie CGL, Sumec, LONGi oder BYD, in der deutschen Öffentlichkeit eher unbekannt, beherrschten die großen Ausstellungstände, dort wo vor 10 Jahren noch die großen deutschen Firmen wie Solarworld, Q-Cells, Solarfabrik und Conergy dominierten. Sie sind entweder in Insolvenz, von asiatischen Firmen aufgekauft oder im globalen Maßstab unbedeutend geworden. Man fände nur noch wenig deutsche Präsenz auf der weltgrößten Solarmesse, zumindest was Solarzellen und Modulhersteller betrifft. Im Qualitätsmanagement, beim Maschinenbau oder bei Forschung und Entwicklung haben deutsche Akteure durchaus noch eine große Bedeutung, so wie der TÜV Rheinland, der inzwischen eine große chinesische Niederlassung hat. Doch das große Solargeschäft sei dank der seit 10 Jahren immer destruktiver werdenden Antisolarpolitik der Bundesregierungen vor allem nach China abgewandert: Hans-Josef Fell von der Shanghaier Solarmesse

Deutliche Mehrheit der Bevölkerung wünscht früheren Atomausstieg: 59 Prozent der Befragten würden dafür auch Entschädigungszahlungen an die AKW-Betreiber in Kauf nehmen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen repräsentativen EMNID-Umfrage für die NGO “ausgestrahlt“. Dieses Ergebnis sei ein klarer Auftrag an die Bundesregierung nach einer Laufzeitverkürzung. Dies wäre im Rahmen der aktuell anstehenden Änderung des Atomgesetzes durchaus möglich: durch ein Verbot der Übertragung von Reststrommengen. Die AKW-Betreiber könnten die ungenutzten Strommengen von abgeschalteten Kraftwerken nicht mehr auf laufende AKW übertragen. Besser wäre es, alle noch laufenden sieben Atommeiler abzuschalten. Die AKW-Betreiber müssten für die ihnen gesetzlich zugesagten Restrommengen anteilig entschädigt werden. Obendrein sei es so, dass der Betrieb der AKWs in Norddeutschland enorme Kosten verursache. Die AKWs in Brokdorf, Lingen und Grohnde verstopfen die Netze und behindern die breite Nutzung und den Ausbau von Windkraftanlagen. Durch das von den AKWs erzeugte Stromüberangebot sind Eingriffe in die Übertragungsnetze und in den Strommarkt erforderlich. Dadurch entstehen den Verbrauchern jedes Jahr Kosten in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrages. Eine Übersicht zu Einspeise- und Abregelungsdaten im windstarken Norden und den Kosten bietet das ausgestrahlt-Dossier „Netzverstopfer“

Start der Kohle-Kommission verschoben: Während Bürger, Bürgerinitiativen, Ortsvorsteher, und Betroffene aus den Kohleregionen für ein Mitspracherecht in der Kommission streiten, sind die Parlamentsparteien uneins über die Verteilung der Sitze. Am Mittwochmorgen war die Einsetzung der Kommission überraschend auf CSU-Antrag von der Tagesordnung des Bundeskabinetts genommen worden. Es habe an der Zeit gelegen, so die Begründung. Geleitet werden soll die Kohlekommission von vier Vorsitzenden. Dem Vernehmen nach sind dafür Bahn-Vorstand Ronald Pofalla, die früheren Ministerpräsidenten von Brandenburg und Sachsen, Matthias Platzeck (SPD) und Stanislaw Tillich (CDU), sowie die Politikwissenschaftlerin und Volkswirtin Barbara Praetorius, früher Vize-Direktorin der Denkfabrik Agora Energiewende, vorgesehen. Die Opposition kritisiert, dass eine Kommission über Grundsatzfragen zum Ausstieg aus der Kohle entscheiden soll. Grünen-Chefin Annalena Baerbock aus Brandenburg sagte: "Erst fehlt der großen Koalition der Mumm, selbst über den Kohleausstieg zu entscheiden, und sie verlagert das in eine Kommission. Und jetzt hat sie sogar Angst vor der Entscheidung über die Kohlekommission selbst:" Offene Personalfragen - Bundesregierung verschiebt Start der Kohlekommission

Bundesregierung bereitet den Weg für mehr riskantes Fracking: Zur Antwort der Bundesregierung auf ihre Frage nach Einsetzung der Expertenkommission zur Begleitung von Fracking-Probebohrungen sagt Julia Verlinden, Sprecherin für Energiepolitik der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen: "Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Die Bundesregierung gibt mit der Expertenkommission den Startschuss für Schiefergas-Fracking. Statt Fracking endlich für alle Lagerstätten zu verbieten, will die Bundesregierung diese riskante Fördermethode ausweiten. Und das gegen den Willen der Mehrheit der Menschen in Deutschland. Die Interessen der Erdgas- und Erdöllobby dürfen keinen Vorrang vor Klima-, Umwelt- und Gesundheitsschutz haben! Ein Fracking-Verbotsgesetz ohne Ausnahmen, wie wir Grüne es vorgeschlagen haben, ist überfällig. Weil die große Koalition ein generelles Fracking-Verbot auf Bundesebene verweigert, müssen die Bundesländer jetzt die Probebohrungen verhindern. Allen voran die niedersächsische Landesregierung sollte sich unmissverständlich zum Fracking-Verbot in Schiefergestein bekennen, das die Rot-Grüne Vorgängerregierung beschlossen hatte:" Bundesregierung bereitet den Weg für mehr riskantes Fracking

Klaus Oberzig