22.12.2017

Solarenergie ist die Zukunft!

Die DGS verabschiedet sich für dieses Jahr von ihren Mitgliedern und allen Lesern. Die DGS-News machen Winterpause. Erst in der zweiten Januarwoche werden Sie von uns wieder mit elektronisch aufbereiteten Neuigkeiten versorgt. Wir wünschen Ihnen allen auf diesem Weg ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr.

Blick nach vorn

Der britische Einhandsegler Phil Sharp wurde nach seinem dritten Platz bei der extrem stürmischen Transat-Regatta, bei der ihm Dieselmotor, Rollfock, Großsegel sowie Hydrogenerator ausfielen und er mit Wassereinbrüchen zu kämpfen hatte gefragt, ob es irgendein Teil an seinem Boot gab, das einfach nur funktionierte wie es sollte. Er antworte: "Ja, meine Solarpanele. Solarenergie ist die Zukunft!"

Dieses Beispiel sollte zu denken geben. Vielleicht wäre vor diesem Hintergrund ein Blick in den Heizkeller angebracht. Dort könnte man zu der Erkenntnis gelangen: Verdammt, mein Heizkessel kann ja eigentlich gar nichts! Zumindest nicht ohne Brennstoff. Stockt die Zufuhr fossiler Ressourcen geht nichts. Einmal davon abgesehen dass die Bude auch bei vollem Heizöltank ohne Stromversorgung kalt bleibt. So ein fossiler Heizkessel alleine ist vollständig abhängig von über Jahrmillionen gespeichertem Kohlenstoff. Ganz im Gegensatz zu Solarenergie. Einen solchen „Heizkessel“ kauft man immer inklusive Brennstoff. Das klingt banal und ist es auch! Aber dennoch glauben viele, dass eine Brückentechnologie, oder wie es seit neuesten heißt „technologieoffene Lösung“ besser sei. Erdgas und ein klein wenig Solarenergie, das ist die Zukunft! Klingt nicht nur albern, ist es auch!

Ein Fazit des Jahres lautet deshalb: Es gibt noch viel zu tun und die Zukunft bleibt spannend! Das liegt nicht zuletzt daran, dass man sie nicht kennt und allenfalls Vermutungen anstellen kann. Aber da wir als Mensch vom Wesen her erst einmal neugierig sind, der eine weniger der andere mehr, ist unser Blick nach vorn immer sehr präsent. Auch wenn wir natürlich primär in der Gegenwart denken, ist es elementar darüber zu sinnieren, ob man alles richtig gemacht hat, um in Zukunft keine unnötigen Probleme zu bekommen. Bei so manchen schleift das Leben die Neugierde ein wenig ab, was meist mit der eigenen Lebenssituation, aber auch einer gewachenen Bequemlichkeit zu tun hat. Ohne Neugier wird die Zukunft sicherlich schwierig, da ein zu träges Verharren in Gegenwart und kurzfristigen Zukunft es uns versäumen lässt, die Weichen für die Zukunft zu stellen.

Die Zukunft wird auch zeigen, wie wir als Menschheit in Sachen Verantwortungsethik vorankommen und wie wir auf den von statten gehenden Kulturwandel reagieren werden. Möglicherweise befinden wir uns bereits am Beginn einer neuen Epoche. Nach der neolithischen und der industriellen Revolution wird die digitale Revolution und der schon seit längerem andauernde Zeitabschnitt der „Mobilität der Substanzen“, sehr viel verändern. Angefangen von der Arbeit, den Rohstoffen, der Lebensmittelversorgung, .... bis zu vielen anderen Bereichen fanden und finden große Umbrüche statt. Jedoch, so stellte Goethe einmal fest, gibt es innerhalb einer Epoche keinen Standpunkt um eine Epoche zu betrachten. Darüber ließe sich trefflich streiten. Denn wir können sehr gut erahnen, welche Auswirkungen diese Umwälzungen letztendlich haben werden. Unsere Aufgabe bei alldem ist deshalb, die richtigen Schlüsse für Veränderungen im Sinne einer lebenswerten Zukunft zu ziehen. Dabei bleibt es höchst interessant, welche Lehren wir aus der Vergangenheit und der Gegenwart ziehen, welche Entwicklungsschritte in Zukunft folgen werden oder ob es nur scheinbare Entwicklungen gibt, die jedoch nichts anderes als Fassade sind, hinter der wir uns als Menschen nicht weiter kultivieren. Entscheidend mag wohl sein, ob wir den Schritt weg vom anthropozentrischen Denken schaffen können oder ob wir in unserer Perspektive gefangen bleiben. Können wir die Weichen gegen die Klimakatastrophe noch rechtzeitig stellen?

Um es kurz zu machen: Das interessante an der Zukunft ist vor allem die Zukunft! Und vieles was wir jetzt schon tun können sollten wir auch tun und nicht in eine unbestimmte Zukunft verschieben, denn die Zukunft beginnt schon jetzt und nicht erst irgendwann.

Matthias Hüttmann

22.12.2017

Wende zum Positiven bei der DGS

Das Jahr 2017 war für die DGS ein sehr erfolgreiches Jahr. Unseren Aufschwung bei den Mitgliedern, der bereits seit 2015 deutlich zu spüren war, hat 2017 nochmals angezogen. Die DGS gewinnt weiter an Bedeutung. Die Resonanz auf unser erneuertes Publizistikkonzept beginnt Früchte zu tragen. Noch nie war das Echo so hoch wie heute. Das Interesse an der DGS wächst. Vor allem wird unsere Kompetenz in einem größeren Umfeld registriert. Sowohl in der Medienlandschaft, aber natürlich auch bei weiten Teilen der Fachwelt und den Akteuren vor Ort wächst die Erkenntnis, dass auch mithilfe der Arbeit in der DGS etwas voran geht. Die Zugriffe auf unsere Webseiten, wie auch die Klickraten unserer News stiegen auch 2017 deutlich und stetig an. Wir freuen uns über diese Entwicklung, benötigen aber gleichzeitig Unterstützung.

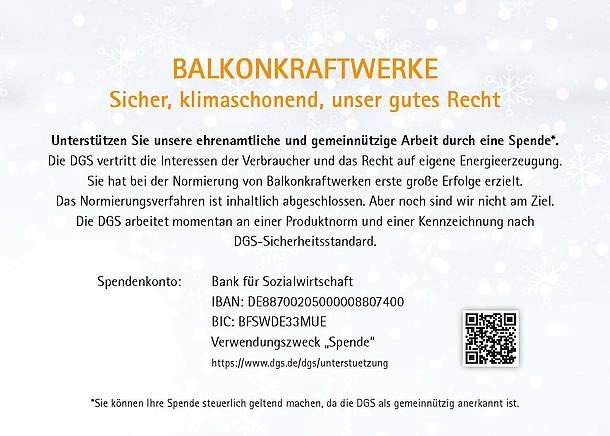

So ist die Normierung von „Balkonkraftwerken“ auf den Weg gebracht worden, was letztendlich nur durch sehr viel persönliches ehrenamtliches Engagement möglich war. Momentan arbeiten wir beispielsweise an einer Produktnorm für sogenannte „steckbare Stromerzeugungsgeräte“ und einer Kennzeichnung nach dem DGS-Sicherheitsstandard. Wir möchten unsere politische Arbeit fortsetzen, die nach den aktuellen Entwicklungen in Berlin auch weiter wichtig bleibt. Dazu bedarf es jedoch nicht nur des Arbeitseinsatzes, sondern auch finanzieller Mittel. Kurz auf den Punkt gebracht: Um unsere ehrenamtliche Arbeit fortführen zu können, sind wir auf Spenden und weitere Mitglieder angewiesen. Als Mitglied in der DGS werden Sie Teil eines starken Netzwerkes mit Fachleuten, Wissenschaftlern, Firmen und engagierten Solarfreunden.

Hier können Sie Mitglied werden

Hier können Sie uns schnell und unkompliziert unterstützen

22.12.2017

Innogy Chef Terium gefeuert und die Folgen

Innogy, die RWE-Tochter fürs Erneuerbare, hat sich am Dienstag Knall-Fall von ihrem Vorstands-Chef Peter Terium getrennt. Donald Trump hätte wohl gesagt, Terium, You‘re fired. Der Aufsichtsrat sprach in seiner diplomatischer formulierten Mitteilung von Differenzen in der Unternehmensstrategie. Erst vor ein paar Tagen hatte Terium die Gewinnprognose von Innogy für 2017 kappen müssen. Die Gewinnwarnung schien auf den ersten Blick nicht besonders dramatisch. Man rechne für 2017 nur noch mit einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 2,8 Mrd. Euro, rund 100 Mio. Euro weniger als ursprünglich gedacht. Aber die Tatsache, dass Innogy auch für 2018 von einem weiteren Rückgang um 100 Mio. Euro ausging und damit lediglich einen Nettogewinn von 1,1 Mrd. Euro schaffen dürfte, hat vor allem die kommunalen RWE-Aktionäre auf die Barrikaden getrieben. Denn vor allem die verschuldeten Kommunen des Ruhrgebietes sind dringend auf ihre Dividenden angewiesen. Die schlechte Prognose für 2018 enttäuschte die Aktienanleger so sehr, dass die Innogy-Aktie am ersten Tag um 13 Prozent abstürzte und danach im Keller blieb. Mehr noch, sie hat gleich die Aktie der RWE Mutter um 17 Prozent mit nach unten gerissen. Zusammengefasst, so die Botschaft, werden die Ergebnisse des einst so hochgelobten Unternehmens auch im dritten Jahr seit der Gründung stagnieren.

Was wie ein Streit zwischen dem Mutterkonzern RWE und seiner Tochter Innogy um einen „höheren Stellenwert der Kostendisziplin und einer fokussierten Wachstums- und Investitionsstrategie“ dargestellt wird, hat einen viel grundsätzlicheren Hintergrund. Mit der Konzernaufspaltung im Jahr 2016 hatte sich der Konzern aus seiner existenzbedrohlichen Krise befreien wollen. Innogy sollte das Geschäft mit der Energiewende samt Netzen, also den Sparten Erneuerbare Energien, Vertrieb und Netz, übernehmen. Die Kopfgeburt Innogy wurde mit neuem Image und befreit von der Last der notleidenden Kohle- und Gaskraftwerke als die Zukunftsperspektive des schwächelnden Energieriesen gepriesen und an die Börse gebracht. RWE selbst sollte das alte schmutzige Geschäft mit den konventionellen Kraftwerken sowie den Großhandelsbereichen, notfalls bis zum bitteren Ende einer Insolvenz, weiterführen. Doch wie sich schon nach zwei Jahren herausstellt, funktioniert der einst hochgelobte Plan nicht. Weder kommt die alte RWE mit ihrer Kohle zurecht - der Ausstieg aus der Kohleverstromung ist inzwischen ein bundesweit heftig diskutiertes Thema - noch läuft die Brückentechnologie Gaskraftwerke wie erhofft.

lesen Sie hier weiter

22.12.2017

Nicht nur mit Gülle in die Zukunft: Chancen oder Risiken?

Wird das die Biogas-Zukunft? Jedenfalls wünschte sich Hendrik Becker bei der Biogas Convention in Nürnberg „wieder Absatzmärkte hier in Deutschland“. Die angestammten Anwendungen zur Strom- und Nahwärmeversorgung sind „dank“ restriktiverem Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG ja eingebrochen. Deshalb setzt Becker, Vizepräsident beim Fachverband Biogas e.V. (FVB), auf Biogas als „Antriebsstoff für Mobilität. Bedingung dafür ist: wir müssen eine echte Vergütung für das eingesparte CO2 erfahren.“

Beckers und FVB-Präsident Horst Seides Hoffnung gründet sich besonders auf „positive Signale von EU-Seite für Bio-Mobilität“. Doch Seide kennt auch ein großes Problem: „Es gibt schon wieder Gegner“, speziell hierzulande aus der Autobranche. Dabei denkt der FVB weniger an Pkws, die mit Biogas aus Gülle fahren, sondern vor allem an den Schwerlastverkehr: „Die Deutsche Gülle reicht für 3,5 % der Mobilität“, rechnet Seide vor, also auf jeden Fall für 50 Prozent der Fernlaster. Ob als Flüssiggas oder in Druck-Form: „Biogas hat etwa 90 Prozent weniger Treibhausgasemissionen als Diesel. „Und auch für Schiffe ist es geeignet.“

lesen Sie hier weiter

22.12.2017

Wir sind dran

Die in der SONNENENERGIE besprochenen Bücher werden bewertet und die Rezensionen auch auf unserer Homepage unter www.dgs.de/presse/buchvorstellungen veröffentlicht. Dort gibt es eine Übersicht der SONNENENERGIE-Buchbesprechungen mit Verspätung online. Die aktuellen Rezensionen finden Sie in der jeweiligen Ausgabe unserer Fachzeitschrift. Rezensierte Bücher "benoten" wir nach 10 Kriterien und vergeben dabei jeweils bis zu 5 Punkte. Alle Kriterien werden einfach gewichtet. Lediglich das „subjektive Urteil“ kommt doppelt in die Wertung. Aus dem Durchschnitt ergibt sich schließlich die Gesamtbewertung für die Vergabe der bis zu 5 Sterne.

Nach folgenden Kriterien bewerten wir: Thema, Idee | Aktualität | Relevanz | Sprachqualität | Glaubwürdigkeit | Tiefgründigkeit | Aufmachung, Layout | Verständlichkeit (Inhalt) | Preisgestaltung | Subjektives Urteil

Aktuelles Beispiel: Wir sind dran

Ein Jubiläum mit fadem Beigeschmack? Seit fast 50 Jahren mahnt der Club of Rome die Grenzen des Wachstums an und ist doch bisweilen nur einsamer Rufer in der Wüste. Das ist natürlich nicht ganz richtig. Schließlich haben die Veröffentlichungen des Expertenzirkels weltweit massive Aufmerksamkeit erlangt und zu großen Umwälzungen geführt. Das färbt auch auf diesen Bericht ab, der weitaus optimistischer als der erste, 1972 erschienene, ausgefallen ist. Ernst Ulrich von Weizsäcker, seit 2012 Vorsitzender des 1968 gegründeten Zusammenschlusses von Nachhaltigkeitsforschern, hat das Buch zusammen mit Anders Wijkman verfasst, es enthält Beiträge von 38 Autoren, die meisten davon sind Mitglieder des Club of Rome.

Im englischen Original trägt der Bericht den zweideutigen Titel „Come On!“ Die deutsche Ausgabe lautet „Wir sind dran“ und hat damit ebenso zwei Bedeutungen. Das Buch ist in zwei Bereiche gegliedert. Einerseits beschreibt es den aktuellen Zustand, der uns wenig Zukunft verspricht. Andererseits zeigt es mögliche Auswege und deren Realisierung. Das ist auch der Unterschied zu der damaligen Analyse, bei der man weniger auf die Lernfähigkeit der Menschheit setzte. Jetzt, so Weizsäcker, sind wir dabei etwas zu verändern. Er gibt allerdings zu bedenken: Sollten wir nicht das Richtige tun, dann sind wir dran!

Der größte Teil des Buches beschäftigt sich mit den vielfältigen Instrumenten einer nachhaltigen Zukunft und der spannenden Reise dorthin. Bemerkenswert ist das Einfordern einer neuen Aufklärung, die einen Humanismus vertritt, aber dabei die natürliche Mitwelt einschließt. Der im Buch auch Aufklärung 2.0 genannte Wandel soll sich an Traditionen anderer, nicht europäischer Zivilisationen, orientieren. Denn Kulturen, die auf der Balance von Mensch und Natur gründen, zählen zu den ältesten noch bestehenden.

Matthias Hüttmann

Ernst Ulrich von Weizsäcker

Gütersloher Verlagshaus,

400 Seiten, 2017

ISBN-13: 978-3579086934

Preis: 24,99 €

Das Buch "Wir sind dran" erhielt 4,5 von 5 Sternen

22.12.2017

Ein positives Beispiel vor dem Fest

In den vergangenen Monaten bin ich häufiger bei Veranstaltungen, bei denen es sich um die Speichertechnik und auch Elektromobilität dreht. Da kommt von Hausbesitzern oft die Frage: Funktioniert das eigentlich in der Praxis? Darum heute eine kurze Beschreibung einer Anlage, die zeigt: Es geht einfach. Ein positives Beispiel, das gut in die Vorweihnachtszeit passt.

Ich fahre nach Böblingen, in der Nähe von Stuttgart. Die Temperatur liegt knapp über dem Gefrierpunkt, bedeckter Himmel Anfang Dezember. Am Rande eines Wohngebietes erkenne ich das Haus direkt an der großen PV-Anlage auf dem Süddach, die ein Dachfenster umschließt und auch eine große Dachgaube beidseitig belegt. Reinhard Siekemeier empfängt mich freundlich und ist erfreut, mir heute seine Technik vorführen zu können. Seine Technik, das ist eine PV-Anlage auf der Nord-Nordostseite des Hauses, eine größere neue PV-Anlage auf der Südseite, ein Stromspeicher im Keller und ein Elektrofahrzeug in der Garage, der per Wallbox geladen wird.

Schnell wird klar, warum er so zufrieden ist: Es läuft alles ohne Probleme und es ist einfach ein tolles Gefühl mit eigenem Solarstrom den Computer laufen zu lassen und klimaneutral Auto zu fahren. Zumal die Anlage kein Feigenblatt ist: Eine alte 2 kWp-PV-Anlage hat schon seit vielen Jahren den Dienst auf dem Dach verrichtet, dann sollte sie aber vergrößert werden, was technisch nicht ganz einfach gewesen wäre. Es erfolgte deshalb ein kompletter Umbau der alten PV-Module auf die nördliche Dachseite, wo sie jetzt weiter - natürlich mit geringeren Erträgen - ihren Dienst tun. Damit war das Süddach frei für eine neue und größere PV-Anlage mit 8,3 kWp, die mit einem 9,2 kWh-Speicher von gekoppelt ist. Knapp 9.000 kWh Solarstrom wurden mit der PV in diesem Jahr bereits erzeugt.

Der Speicher hatte seit der Installation durch einen regionalen Fachbetrieb keinerlei Ausfälle oder Störungen. „Die automatische Steuerung des Speichers ist gut, aber wenn man das täglich manuell optimiert, wird´s noch besser“, verrät der Betreiber. So wird eben jeden Tag entschieden, was der Speicher machen soll, je nach Wettervorhersage, Tagesablauf und geplanter Fahrzeugnutzung. Auch mit dem Service von Elektriker und dem Speicherhersteller ist Herr Siekemeier sehr zufrieden. Beispiel: Datenschutz im Zusammenhang mit der Kommunikation per Internet. Updates erledigt der Speicher vollautomatisch über das Internet, darüber wird der Betreiber zuvor kurz per Mail informiert. Auch können an den Speicher später noch weitere Erzeuger wie ein BHKW oder die alte PV-Anlage, nach Ablauf der EEG-Vergütung, angeschlossen werden.

Am Laptop verfolgen wir gemeinsam den Ertrag und das Speicherverhalten. Hier wird optimiert, ein Autarkiegrad von 81 % steht derzeit in der übersichtlichen Zusammenfassung. Der monatliche Stadtwerke-Abschlag konnte damit von 122 auf nur noch 22 Euro gesenkt werden. Ansonsten: Erzeugungskurven, Speicherkurven und ein Rest-Netzbezug, der fast schon ärgerlich erscheint. Der heutige, bedeckte Tag hat dazu freilich wenig Solarenergie beigetragen, und weil auch die vergangenen Tage sehr trübe und verregnet waren, ist der Speicher derzeit nahezu leer.

Das Elektroauto steht in der Garage und hat aktuell einen Ladestand von 36 %. Noch eine Demonstration: Das kann nicht nur am Fahrzeug, sondern auch direkt in der Handy-App abgelesen werden. Kurz den Stecker eingesteckt startet die Ladung, aktuell zu 100 % aus Netzstrom, da es inzwischen schon langsam dunkel wird und der Speicher auch nichts zur Ladung beitragen kann. Das Auto wird aber gerade nicht gebraucht, daher kommt der Stecker bei 38 % wieder raus, besser in den kommenden Tagen laden, wenn das wieder direkt mit Solarstrom geht. Die bisherige Bilanz: 380 kWh insgesamt getankt, davon 330 kWh aus Solarstrom. Herr Siekemeier strahlt über das ganze Gesicht, man fühlt, wie das Spaß macht. „Ich habe nicht nachgerechnet, wieviel da genau die Kilowattstunde kostet“, sagt er. „Ich wollte es einfach haben. Wie bei einem Fernseher oder einem anderen Gerät, da rechnet ja auch niemand.“

Klar, die Reichweite des Autos ist noch nicht so groß, dass es in einem Schwung von Böblingen bis zum Bodensee reicht. Aber der Besitzer macht auch nicht den Eindruck, als wäre das die höchste Priorität. Der Spaß, mit dem ganzen Konzept etwas Gutes zu Tun und das täglich noch zu optimieren, das steht im Vordergrund. Vor der freundlichen Verabschiedung erfahre ich noch, das als nächstes eventuell noch ein kleiner Solar-Carport vor die Garage kommen könnte. Die Optimierung ist hier also noch lange nicht abgeschlossen.

Jörg Sutter

15.12.2017

Schenk doch mal Strom!

Weihnachten, die Zeit des Überflusses: Lebkuchen, Plätzchen und tonnenweise Schokolade, so viel, dass man im Januar nicht mehr weiß wohin damit. Der Weimarer Entwicklungshilfeverein Energy for Life e.V. schlägt deshalb vor: "Kauft doch mal Strom statt Schokoweihnachtsmänner!" Verschiedene Firmen sind schon dabei, darunter der Thüringer Unternehmer Dieter Ortmann, Geschäftsführer und Gründer von maxx-solar & energie und der Modulhersteller REC Solar.

Im Karanda Missions-Krankenhaus wird jeder Patient behandelt. Die Klinik liegt ca. 2,5 Autostunden außerhalb von Harare und bietet medizinische Hilfe aller Art für maximal 500 US Dollar. Bereits ab 10 Dollar gibt es Konsultationen. Wer die Behandlungskosten nicht bezahlen kann, wird trotzdem behandelt. Insbesondere Frauen und Kindern kommt das Angebot in Karanda zugute. Die angebotene Geburtsvorbereitung mit viel Ruhe und ohne schwere körperliche Arbeit für werdende Mütter ist in Afrika eine absolute Ausnahme.

Spender, die Strom für Karanda spenden möchten, können dies ganz einfach über die Blockchain machen. Der gespendete Strom wird dann direkt auf dem Stromzähler der Karanda Mission in Simbabwe gutgeschrieben. Diese Spenden finanzieren den Bau des Systems und sobald die gespendete Kilowattstunde in Karanda verbraucht wird, erhält der Spender einen symbolischen Coin als Nachweis, dass die Spende angekommen ist.

Der Landesverband Thüringen der DGS, maxx-solar & energie, die Steca Elektronik GmbH und Photovoltaikmodulhersteller REC Solar haben schon für das Projekt gespendet und ihren Partner statt Schokolade dieses Jahr Strom zu Weihnachten geschenkt. Vielleicht ist das ja auch eine gute Idee für Ihre Partner, Kollegen oder Familie? Statt dem 13. Schokoweihnachtsmann lieber Strom!

Alle Informationen zum Mitmachen und über das Projekt unter: http://www.dgs-solarschool.com/projekte/aktuelle-projekte/ oder telefonisch unter 03643 - 21 10 26 und 0176 10303580. Am 27.12.2017 können Sie Antje Klauß-Vorreiter und Dr. Lutz Mittelstädt auch persönlich auf dem Weihnachtsmarkt in Weimar treffen.

22.12.2017

Kleiner Medienspiegel

EU betont Recht auf Eigenerzeugung: Am 18. Dezember hat der Europäische Ministerrat seine Verhandlungsposition gegenüber Parlament und Kommission für das sogenannte Winterpaket festgelegt. Mit dem sogenannten Clean Energy Package will die EU einen Teil ihrer Klima- und Energiepolitik neu gestalten. Der Ministerrat hat unter anderem die Vorschläge zur Selbstversorgung mit eigenen PV-Anlagen sowie zu Ökostrom-Genossenschaften gebilligt. Deren Rechte und Pflichten seien im Entwurf „nun klar festgelegt“, heißt es in der Presseerklärung. Prosumer sollten künftig unter anderem von vereinfachten Meldeverfahren für kleine Anlagen profitieren. Die Vertreter der Mitgliedstaaten akzeptierten unter anderem das Recht auf eigene Stromerzeugung und CO2-Obergrenzen für Kraftwerke, die mit Kapazitätsmechanismen finanziert werden sollen. Die Ziele für den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien sind mit 27 Prozent bis 2030 gegenüber den bisher für 2020 festgelegten Zielen nicht besonders engagiert. Danach werden Etappenziele festgelegt, für 2023 bei 24 Prozent, 2025 bei 40 Prozent und für 2027 bei 60 Prozent liegen sollen. Allerdings hat es der Rat abgelehnt, dass die Kommission quantitative Empfehlungen gegenüber einzelnen Mitgliedsländern ausgesprochen werden können: EU-Ministerrat betont Recht auf Eigenerzeugung

Bündnis Bürgerenergie sieht in den Ministerratsbeschlüssen wenig Interesse an Bürgerenergie: Anstatt die Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern in Bürgerenergiegesellschaften zu stärken, betont die Einigung im Sinne einer vorgeblichen „Verbraucherorientierung“ die Kosten, welche durch Bürgerenergiegesellschaften für das Energiesystem angeblich entstünden, kritisierte das Bündnis Bürgerenergie. Der Energieministerrat verwässere damit die Vorschläge der EU-Kommission, die eine deutliche Stärkung von Bürgerenergiegesellschaften und ProsumentInnen beabsichtigt hatten. Der Energieministerrat verfehle das Ziel, einen klaren und robusten Rechtsrahmen für die Bürgerenergie zu schaffen. Falls diese vorläufige Einigung der Energieminister am 26. Februar 2018 bestätigt werden, wird dies Grundlage für die Verhandlungen mit dem EU-Parlament und der Kommission über das gesamte Winterpaket, der sogenannte Trilog sein: Council of European Member States failed putting the European citizens at center of the Clean Energy transition

Mehr Erneuerbarer Energien im Kraftstoff: Zugleich hat der Ministerrat in einer Neufassung der Richtlinie Erneuerbare Energien beschlossen, den Anteil Erneuerbarer Energien am Kraftstoffverbrauch im Verkehr von 10 Prozent im Jahr 2020 auf 14 Prozent im Jahr 2030 zu erhöhen. Zur Förderung von Biokraftstoffen aus Abfällen und Reststoffen wurde ein bis 2030 auf drei Prozent steigender Mindestanteil beschlossen. Diese Biokraftstoffe sollen auf die Erfüllung des Mindestanteils von 14 Prozent doppelt angerechnet werden können. Das berichtete der Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe). Die geltende Obergrenze von sieben Prozent für Biokraftstoffe aus Anbaubiomasse soll bis 2030 beibehalten werden. Norbert Schindler, Vorsitzender des BDBe, forderte darüber hinaus, die in Deutschland derzeit geltende Pflicht, die CO2-Emissionen aller Kraftstoffe um 4 Prozent zu senken, deutlich zu verschärfen. Nur so könnten die CO2-Emissionen des Verkehrs weiter verringert werden. Die erst ab 2020 geltende Pflicht zur CO2-Minderung um 6 Prozent müsse auf das Jahr 2018 vorgezogen und ab 2020 auf 8 Prozent angehoben werden: EU-Ministerrat beschließt Richtlinie Erneuerbare Energien

EU genehmigt Ausnahmeregeln der EEG-Umlage beim Eigenverbrauch: Die EU-Kommission hat am 19.12. die vollständige Befreiung von der EEG-Umlage für Bestandsanlagen bei der Eigenversorgung beihilferechtlich genehmigt. Das geht aus einer Mitteilung des BMWi hervor. Demnach wäre die bisherige Genehmigung Ende des Jahres ausgelaufen, so dass ein neues Genehmigungsverfahren erforderlich gewesen sei. Laut den Regelungen fallen nach einer Modernisierung bei Bestandsanlagen nur 20 Prozent der EEG-Umlage an, bei einer Umstellung von Kohle auf klimafreundlichere Energieträger bleibt es bei der vollständigen Befreiung von der EEG-Umlage. Daneben genehmigte die EU-Kommission auch die Entlastung für Neuanlagen, die Strom aus Erneuerbaren Energien erzeugen. Hiervon profitieren vor allem viele PV-Anlagen auf Gebäuden. Photovoltaikanlagen mit einer Leistung unter zehn Kilowatt und einem Eigenverbrauch von höchstens zehn Megawattstunden pro Jahr beim Eigenverbrau können damit also auch aus Sicht der EU weiterhin von der EEG-Umlage befreit sein: EU genehmigt Ausnahmeregeln der EEG-Umlage beim Eigenverbrauch

Der britische Ölriese BP kehrt in den Photovoltaik-Sektor zurück: Im Zuge der strategischen Partnerschaft übernimmt er 43 Prozent der Anteile an der Firma Lightsource. Das teilte der Ölkonzern am Freitag mit. Bislang hat Lightsource nach eigenen Angaben Photovoltaik-Projekte mit 1,3 Gigawatt weltweit ans Netz gebracht. Zudem verfüge es über langfristige O&M-Verträge für Photovoltaik-Anlagen mit rund zwei Gigawatt Gesamtleistung. Seine derzeitige Projektpipeline beziffert Lightsource mit sechs Gigawatt. Dabei gehe es vor allem um Großprojekte in den USA, Indien, Europa und dem Nahen Osten. „Während wir uns in unserer Vergangenheit in der Solarindustrie auf die Herstellung von Solarmodulen konzentriert haben, wird Lightsource BP dagegen sehr große Photovoltaik-Projekte auf der ganzen Welt entwickeln und managen“, sagte BP-Chef Bob Dudley: BP steigt für 200 Millionen Pfund bei Lightsource ein

Frankreich erhöht Volumen für Photovoltaik-Ausschreibungen um ein Gigawatt: Wie der amtierende Umweltminister Nicolas Hulot diese Woche bekanntgab, will er ab 2018 das jährliche Ausschreibungsvolumen schrittweise auf 2,45 Gigawatt erhöhen. Die Nachricht kommt beinahe zeitgleich zur Ankündigung des Energieriesen EDF, der bis 2035 Photovoltaik-Kraftwerke mit einer Kapazität von insgesamt 30 Gigawatt aufbauen will. Frankreich hatte Ende 2016 mit Ausschreibungen für Freiflächen und Dachanlagen begonnen. Die französische Photovoltaik-Branche blickt nach den Ankündigungen der Regierung oder von EDF wieder zuversichtlich in die Zukunft: Frankreich erhöht Volumen für Photovoltaik-Ausschreibungen um ein Gigawatt

Klaus Oberzig