18.08.2017

Neue Norm gegen Stecker-Solar-Geräte: Einspruch bis 23.08. möglich

Die DGS AG PVplug bittet um Unterstützung bei ihrer Arbeit für ein sozialeres regenerativeres Energiesystem. Jedoch versuchen die Netzbetreiber die laufenden Normungsverfahren zu umgehen und neue Hürden für steckbare Solar-Geräte aufzubauen. Jetzt haben wir die Chance zum Widerspruch!

Hintergrund: Die Netzbetreiber im VDE (FNN) haben eine neue VDE-AR-N 4105 (Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz) veröffentlicht und darin Regeln für den Anschluss von Erzeugungsanlagen mit Energieeinspeisesteckverbinder (Kapitel 5.5.3) aufgenommen. Diese Regeln bauen wiederum unnötige Hürden auf, berücksichtigen nicht den laufenden Normungsprozess bei der DKE und widersprechen teilweise den Grundsätzen der Normung. Jetzt ist Ihre Mithilfe gefragt: Legen Sie am besten sofort Widerspruch ein! Die Einspruchsfrist endet schon in wenigen Tagen, am 23. August 2017.

Einsprechen in 5 Minuten: Einsprüche können auf der Seite www.pvplug.de/einspruchsvorlage mit wenigen Mausklicks auf den Weg gebracht werden. Die DGS hat dazu ein Formular bereitgestellt. Nach einer einfachen Verifikation per E-Mail wird der Einspruch direkt an fnn(at)vde.com gesendet, welches die für Einsprüche vorgesehene Emailanschrift ist. Ihre Stimme zählt in jedem Fall, denn jeder Einspruch muss von dort berücksichtigt und verhandelt werden.

Einspruch bürgt kein Risiko: Mit Ihrem Einspruch gehen Sie keinerlei rechtliche oder finanzielle Risiken ein. Sie können später festlegen, ob Sie Ihre Einsprüche selbst vertreten oder einen DGS-Vertreter damit beauftragen wollen. Sie unterstützen unsere Arbeit für die einfachere Nutzung von Solarstrom in JEDEM HAUSHALT mit Ihrer Stimme.

Der aktuelle Stand:

- Die Installationsnorm DIN VDE 0100-551 geht ins Schlichtungsverfahren.

- Die Arbeit an der Produktnorm für Stecker-Solar-Geräte hat begonnen.

- Die DGS hat eine Untersuchung des PI Photovoltaik-Instituts Berlin in Kooperation mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin und dem Unternehmen indielux durchgeführt, die zeigt, dass Stecker-Solar-Geräte bis 2,6 Ampere (ca. 630 Watt PV-Leistung) gefahrlos von Laien angeschlossen werden können: www.pvplug.de/pi-berlin

Passend zum Thema:

Netzbetreiber bauen neue Hürden für Stecker-Solarmodule auf:

Ausführliches Interview mit Marcus Vietzke, Koordinator der AG PVplug der DGS

DGS Sicherheitsstandard für steckbare Stromerzeugungsgeräte:

Steckbare Stromerzeugungsgeräte können ohne Sicherheitsbedenken betrieben werden

18.08.2017

Wahlprüfsteine: Solarenergie wird nahezu keine Rolle zugeschrieben

Im Vorfeld der Bundestagswahl hat die DGS gemeinsam mit weiteren Organisationen energiepolitische Wahlprüfsteine entwickelt, mit denen die Vorstände und energiepolitischen Sprecher der wichtigsten Parteien konfrontiert wurden (siehe DGS-News vom 09.06.17). Die Antworten der Parteien sind inzwischen eingegangen und als eine ausführliche Auswertung abrufbar.

Den Klimaschutz benennen alle befragten Parteien als entscheidende Herausforderung. Für die Umstellung auf Erneuerbare Energien nehmen sich die Parteien unterschiedliche Fristen vor: Während die CDU kein Datum angibt, wollen die Grünen bis 2030, andere Parteien wie die Linken bis 2040 umstellen. Die SPD sieht eine Quote von 80-95 % Erneuerbarer Energie erst im Jahr 2050, die FDP glaubt gar daran, dass überhaupt nicht vollständig auf Erneuerbare Energien umgestellt werden kann.

Gefragt nach der Abschaffung der EEG-Umlage auf Eigenversorgung und Mieterstrom, betonen CDU und SPD, keine Änderung vornehmen zu wollen. Damit ist eine Änderung nach der Wahl (egal in welcher Koalitionsverbindung) extrem unwahrscheinlich. Kleine Parteien (Grüne, Linke, ÖDP...) dagegen befürworten eine Abschaffung. Ähnlich wurde von den Parteien die Frage nach der vereinfachten Zulassung von Kleinst-PV-Anlagen wie dem DGS-SolarRebell beantwortet: Auch bei diesem Thema wollen die beide größen Parteien (CDU, SPD) keine Änderung und berufen sich dabei auf sicherheitstechnische Gründe (CDU). Die kleinen Parteien befürworten alle eine Vereinfachung der Bestimmungen. Die DGS arbeitet hier seit einiger Zeit sowohl im technischen als auch im politischen Bereich daran, dass Solarmodule ohne große technischen und bürokratischen Aufwand angeschlossen werden können, hier können Sie sich weitergehend informieren. Zum aktuellen Stand finden Sie zudem in diesen News noch eine wichtige Meldung.

In den Wahlprüfsteinen wurden die Parteien auch zu ihrer Einschätzung befragt, welche Bedeutung die Power-to-X-Techniken (Power-to-gas, Power to heat usw.) haben. Während alle Parteien die Bedeutung dieser Techniken insbesondere für zukünftig höhere Quoten Erneuerbarer Energie betonen, wollen nur die Grünen deren Einführung durch Senkung von Umlagen etc. aktiv wirtschaftlich machen. Weitere Aspekte wie Atom- und Kohleausstieg und Fragen zur Sektorenkopplung sowie die ausführlichen Original-Antworten zu den Wahlprüfsteinen finden sich hier beim SFV.

Neben den konkreten Antworten auf die Wahlprüfsteine vermitteln selbstverständlich auch die Wahlprogramme der Parteien einen Eindruck, welchen Stellenwert einzelne Themen für die Wahl haben. Eine Sichtung der Programme wirkt jedoch noch ernüchternder, als die der Wahlprüfsteine: Das gilt am extremsten für die AFD, die sich konkret die ersatzlose Abschaffung des EEG, der EnEV und des EEWärmeG in das Wahlprogramm geschrieben haben. Ein Blick in die offiziellen Wahlprogramme aller wichtigen Parteien offenbart, dass der Solarenergie nahezu keine Rolle zugeschreiben wird. So ergibt eine Stichwortsuche in den Programmtexten nach „solar“ nur bei den Grünen zwei Treffer. In den Programmen von CDU, SPD, FDP, Linken und der AFD wird der Begriff nicht ein einziges Mal erwähnt. Ein wenig besser sieht es bei „Erneuerbaren“ aus, diese sind zumindest in allen Programmen genannt. Wer sich detailliert mit den Programmen auseinandersetzen möchte, dem sei neben dem Wahlomat auch eine private Website empfohlen, die alle Parteiprogramme der teilnehmenden Parteien hier zusammengestellt hat.

Jörg Sutter

Auswertung Wahlprüfsteine

Wahlprogramme im Wahlomat

Wahlprogramme der Parteien

18.08.2017

Zweifel bei Billigwind: Was ist eine Bürgergenossenschaft?

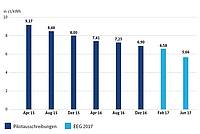

An den Grenzen des EEG entlangbalancieren hat Tradition: Am Dienstag dieser Woche hat die Bundesnetzagentur (BNetzA) das Ergebnis der zweiten Ausschreibungsrunde „Wind an Land“ verkündet. Jochen Homann, der Präsident der BNetzA jubelt: „Der durchschnittliche Zuschlagswert ist im Vergleich zur ersten Runde um über einen Cent pro Kilowattstunde gesunken.“ Und das, obwohl „im Ergebnis 90 Prozent der 60 Zuschläge bzw. 95 Prozent des Zuschlagsvolumens auf Bürgerenergiegesellschaften entfallen“.

Doch nicht nur in der Windbranche werden diese vermeintlichen Erfolge kritisch gesehen. Denn selbst die BNetzA hat nämlich erkannt: Hinter den meisten der diesmal erfolgreichen Gebote steckt derselbe Projektierer. „Auf diese Gruppe entfallen 37 Zuschläge mit einem Zuschlagsvolumen von 660 Megawatt. Zusätzlich gingen fünf Zuschläge mit 30 Megawatt ohne Bürgerenergieprivileg an weitere Gesellschaften dieses Projektierers. Diese Bieter vereinen insgesamt 68 Prozent der Zuschlagsmenge auf sich“, steht in der Presseinfo der BNetzA.

Ein Sprecher des Stadtwerkeverbands VKU stellt uns gegenüber dazu fest: „Wir plädieren nach der Erfahrung der vorletzten Ausschreibung dafür, dass die BNetzA überprüft, welche Organisationsstruktur solche Gesellschaften haben. Insbesondere geht es darum zu analysieren, ob es sich bei den erfolgreichen Anbietern um die vom Gesetzgeber als unterstützungswürdig angesehenen Bürgerenergiegesellschaften handelt.“

Die diesmal erfolgreiche Firma, die UKA-Gruppe mit Sitz in Meißen, stellt zwar ihre Bürgernähe und Kommunenfreundlichkeit in den Vordergrund. Aber wenn zum Beispiel Andreas Claus, der Bürgermeister der Stadt Uebigau-Wahrenbrück erklärt, „bei allen Projekten hat UKA von Anfang an den Dialog zu uns gesucht und unsere Wünsche in die Planungen einbezogen“, lässt das den Schluss zu: Offenbar haben nicht die Bürger die jeweiligen Projekte initiiert, sondern UKA. Und so dürfte es auch niemanden wundern, wenn UKA seine „Kompetenz als Betriebsführer – Windparkmanagement 4.0“ in vielen der Bürgerprojekte einbringen und diese hinterher wirtschaftlich und technisch betreuen wird. Nur heißt sie für solche Fälle nicht „UKA Umweltfreundliche Kraftanlagen“ sondern „UKB Umweltgerechte Kraftanlagen Betriebsführung GmbH“. Das haben sich der Bundestag als Gesetzgeber und das zuständige Bundes-Wirtschafts- und -Energieministerium sicher anders vorgestellt mit dem Bürgerenergieprivileg. Jedenfalls ließen die Bekundungen vor der Verabschiedung des EEG 2017 vermuten: Die Ausschreibungen sollten eine Konzentration in wenigen Projektierer- und Energiekonzern-Händen vermeiden. Neben den Platzhirschen sollten möglichst viele verschiedene, also „echte“ Bürger-Gesellschaften zum Zuge kommen.

Dass dies nicht so kommen würde, hatten vor allem jene Ökoenergieverbände vorausgesehen, die ohnehin die Auktionen kritisch sehen. Denn bei jeder neuen Ausgabe des EEG hat eines Tradition: Das Entlangbalancieren an dessen Grenzen, immer einen kleinen Schritt weg von der Illegalität. So stand schon 2010 ein Beitrag in der DGS-Zeitschrift Sonnenenergie unter der Überschrift „Hart an der Grenze des Legalen“.

Denn während die Erfinder des EEG offenbar vom Guten im Menschen ausgingen und in jenen fünf Seiten des Ur-EEG aus dem Jahr 2000 kaum Erklärungen standen, hat das Gesetz als „Arbeitsausgabe der Clearingstelle EEG“ in der Version vom 17. Juli 2017 einen Umfang von sage und schreibe 219 Seiten. Denn für fast jede für Beamten denkbare Grenzüberschreitung gibt es entsprechende Abschnitte. Doch die Konzentration von Bürgerenergiegenossenschaften haben offensichtlich die Ministerialen und ihre jetzige Bundeswirtschafts- und Energieministerin Brigitte Zypries bislang offensichtlich nicht vorstellen können. Aber vielleicht ist ja schon eine entsprechende EEG-Novelle in Arbeit.

Heinz Wraneschitz

Bundesnetzagentur: Ergebnisse der zweiten Ausschreibung für Wind an Land

18.08.2017

Dritte Ausschreibung für Solaranlagen ab 750 kW eingeleitet

Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat am 7. August 2017 die dritte Ausschreibungsrunde für Solaranlagen eingeleitet. Gebotstermin ist der 1. Oktober 2017. Der Gebotstermin fällt auf einen Sonntag; das Fristende verschiebt sich daher auf den nächsten Werktag. Abgabefrist ist also für diesen Termin Montag, der 2. Oktober 2017. Die Gebote müssen innerhalb dieser Abgabefrist am Bonner Standort der BNetzA eingegangen sein.

Die Zuschlagswerte dieser Ausschreibungsrunde werden im Gebotspreisverfahren (»pay as bid«) ermittelt. Danach ist für die Ermittlung des Zuschlagswerts der Gebotswert des abgegebenen Gebots entscheidend. Das Ausschreibungsvolumen dieses Gebotstermins beträgt gemäß § 28 Absatz 1 und 2 EEG 2017 200 MW. Der Höchstwert beträgt gemäß § 37 b Absatz 1 EEG 2017 für diesen Gebotstermin 8,84 ct/kWh.

Zu diesem Gebotstermin sind auch Gebote auf Acker- und Grünlandflächen in benachteiligten Gebieten im nachfolgenden Umfang zulässig:

- Baden-Württemberg: Nach der baden-württembergischen Freiflächenöffnungsverordnung können pro Kalenderjahr Gebote auf Acker- und Grünlandflächen bis zu einem Umfang von 100 MW bezuschlagt werden, wobei das letzte Gebot noch vollumfänglich bezuschlagt wird. 2017 wurde ein Zuschlag mit 10 Megawatt nach der Verordnung erteilt. Daher können noch 90 MW im Jahr 2017 in dieser Kategorie bezuschlagt werden.

- Bayern: Nach der bayerischen Verordnung über Gebote für Freiflächenanlagen können pro Kalenderjahr 30 Gebote für Acker- und Grünlandflächen bezuschlagt werden. Die Gebote dürfen nicht abgegeben werden, wenn die Flächen in NATURA-2000–Gebieten oder in gesetzlich geschützten Biotopen belegen sind. 2017 wurden 18 Zuschläge gemäß der Verordnung erteilt. Demnach können im Jahr 2017 noch zwölf Gebote Zuschläge erhalten.

Weitere Informationen, insbesondere zu den zwingend zu beachtenden Formatvorgaben bei der Gebotsabgabe, sind auf den Internetseiten der BNetzA abrufbar. Gebote, die nicht diesen Formatvorgaben entsprechen, werden vom Zuschlagsverfahren ausgeschlossen.

18.08.2017

Pauschalmiete mit Energie-Flatrate: Wärme und Strom vernetzt denken

Am 10. August fand die Grundsteinlegung von zwei ungewöhnlichen Mehrfamilienhäusern in Cottbus statt. Eine Speichertaufe wird am 22. August in der Kahrener Straße in Cottbus veranstaltet. Bei den Wohnungen wird erstmals eine Pauschalmiete mit Energie-Flatrate angeboten. Das auf einer „intelligenten“ Eigenversorgung mit Wärme, Strom und Mobilität aus der Sonne basierende Konzept wird in zwei miteinander korrespondierenden Mehrfamilienhäusern mit je sieben Wohneinheiten erstmals umgesetzt.

Durch den minimierten Wärmebedarf der Gebäude und einer hohen Autarkiequote, dank der Nutzung von Sonnenwärme und Sonnenstrom, betragen die Energiekosten für alle sieben WE im Jahr gerade einmal rund 2.000 Euro. So ist es möglich, eine Pauschalmiete mit Energieflatrate anzubieten. Mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Mietpreis von voraussichtlich 10,50 €/m² kann gut gehaushaltet werden. In der Energieflat ist alles enthalten: Wohnen, Wärme und Strom. Als Surplus stehen den Mietern je Gebäude ein E-Mobil und mehrere E-Fahrräder zur Verfügung. Mit der Pauschalmiete und Energie- Flatrate entsteht für die Bewohner ein höherer Freiheitsgrad.

Neben den Baukosten sind die Betriebskosten des Wohnens letztendlich entscheidend. Baut man günstig, ist die Finanzierung meist unproblematisch. Jedoch können die stetigen Kosten für das Leben in den Gebäuden mittel- bis langfristig zum Problem werden. Wie bei allen Effizienzmaßnahmen können geringfügig höhere Investitionskosten schnell wirksam werden. In Zeiten niedriger Hypothekenzinsen ist das zudem immer weniger von Bedeutung. Aber auch bei Mietwohnungen geht eine geringe Kaltmiete oft mit hohen Nebenkosten, die zudem permanent steigen, der sogenannten „zweiten Miete“, einher.

Zum Objekt: Die Häuser versorgen sich bis zu 70% des Jahres selbst mit Wärme und Strom aus der Sonne. Die zukünftigen Bewohner sind durch eine Mietflatrate somit unabhängig von der Kostenentwicklung für Öl, Gas und Strom. Die Mieter haben langfristig Sicherheit und genießen behaglichen und modernen Wohnkomfort. Information zum Bauprojekt gibt es auch unter www.cottbus-sonne.de.

Matthias Hüttmann

18.08.2017

BAFA-Förderung ab 01.01.: Antrag vor Maßnahmebeginn stellen

Es gibt ab nächsten Jahr eine wesentliche Änderung bei der Beantragung des Zuschusses für moderne Heizungsanlagen mit erneuerbarer Wärme (Marktanreizprogramm – MAP). Ab dem 1. Januar 2018 ist der Förderantrag für Heizungen mit Erneuerbaren Energien immer vor der dem Maßnahmenbeginn beim BAFA zu beantragen.

Künftig muss der Förderantrag somit beim BAFA eingereicht sein, bevor der Auftrag beispielsweise zur Errichtung einer Biomasse-, Solarthermieanlage oder einer Wärmepumpe vergeben wird. Anderenfalls muss eine Ablehnung erfolgen. Unter „der Umsetzung der Maßnahme“ ist der Vertragsschluss mit dem Installateur, dessen Beauftragung oder auch bereits der Abschluss eines Contractingvertrages mit einem Contractingunternehmen zu verstehen. Diese vertraglichen Vereinbarungen dürfen künftig in allen Fällen erst getroffen werden, wenn der Antrag gestellt ist, d.h., wenn der Antrag beim BAFA eingegangen ist. Planungsleistungen dürfen jedoch vor Antragstellung erbracht werden.

Die Neuregelung ist besonders für private Antragsteller und für die Basisförderung von Relevanz und betrifft damit mehr als die Hälfte der jährlich eingehenden Anträge. Um die Neuregelung antragstellerfreundlich zu gestalten besteht eine Übergangsfrist für Inbetriebnahmen bis zum 31.12.2017. Für diese Anlagen bleibt innerhalb der folgenden 9 Monate auch weiterhin noch ein nachträglicher Antrag möglich. Alle technischen Anforderungen an förderfähige Anlagen bestehen unverändert fort.

Die Neuregelung der Förderrichtlinien sowie weitere Informationen zum Förderprogramm sind unter www.bafa.de/ee verfügbar.

18.08.2017

Kleiner Medienspiegel

Wie viel Strom braucht es, um Benzin und Diesel zu fördern, zu transportieren, zu lagern, zu verarbeiten und zu verkaufen? Mit dieser Frage beschäftigt sich Julian Affeld in Facebook. Gemeinhin wird nur die Frage gestellt, woher der ganze Strom für den Bau und das Fahren von Elektrofahrzeugen kommen solle. Einsparpotenziale aufzuzeigen, geschieht selten. Jeder Tanklaster, der Tankstellen beliefert, braucht Treibstoff. Und jede Tankstelle verbraucht Strom für Pumpen, Beleuchtung, den Shop usw. Pro Jahr beläuft sich das im Schnitt auf rund 200.000 kWh je Tankstelle. Viel Strom wird auch für all die Pumpen benötigt, um Öl und Gas per Pipelines aus entfernten Regionen nach Europa zu befördern. Ein Beispiel: Die (kleine) südeuropäische Pipeline (SEPL), die Rohöl von Südfrankreich in die Schweiz und nach Südwestdeutschland transportiert, benötigt pro Jahr 100 GWh Strom. Diese Menge reicht aus, um 30.000 Haushalte ein Jahr lang zu versorgen. Oder um mit einem Elektroauto 6,5 Mio. Kilometer weit zu fahren. Oder um mit 8.000 Elektroautos jeweils 12.500 km weit zu fahren. Und damit ist ja noch kein Liter Benzin/Diesel erzeugt. Bei der Produktion in Raffinerien werden weitere Strom- und Wärmeenergiemengen benötigt. Für jeden Liter Benzin/Diesel fallen 5 bis 7 kWh Stromverbrauch an. Der Mineralölkonzern BP selbst habe den Wert mit 7 kWh/Liter angegeben, so Affeld. All dieser Aufwand ist nicht nötig, wenn man den Strom vom Dach gleich zum Fahren verwendet.

EEG-Konto weiterhin mit Milliarden-Überschüssen: Das EEG-Konto der vier großen Netzbetreiber 50Hertz, Amprion, Tennet und TransnetBW weist im Juli 2017 weiter einen Überschuss von mehr als vier Mrd. € auf. Das meldet der IWR Pressedienst. Allerdings habe sich dieser Überschuss im letzten Monat deutlich reduziert. Der Monatssaldo aus Einnahmen und Ausgaben beläuft sich demnach auf ein Minus von rund 650 Mio. €. Damit fällt das Gesamt-Guthaben auf dem EEG-Konto von etwa 650 Mio. auf 4,23 Mrd. €. Der Gesamtüberschuss auf dem EEG-Konto ist im Juli 2017 um etwa 650 Mio. auf 4,23 Mrd. € gesunken. Damit steigt das monatliche Minus im Vergleich zu Juni (- 250 Mio. €) erwartungsgemäß weiter an. Der Anstieg der Ausgaben entspreche laut IWR dem typischen Jahresverlauf auf dem EEG-Konto. Grund ist unter anderem eine höhere Solarstromproduktion in den Sommermonaten, die mit vergleichsweise hohen EEG-Vergütungszahlungen verbunden ist. Die Einnahmen sind im Juli 2017 mit 2,15 Mrd. € um gut drei Prozent im Vergleich zum Vormonat gesunken (Juni 2017: 2,22 Mrd. €), während die Ausgaben im Juli deutlich um 13 Prozent auf 2,79 Mrd. € angestiegen sind. Unter die Ausgaben fallen vor allem die Vergütungs-Zahlungen an die Betreiber von EEG-Erzeugungsanlagen. Zu den Einnahmen des EEG-Umlagekontos zählen v.a. die Einzahlung der EEG-Umlage durch die Stromkunden sowie die Vermarktungserlöse des EEG-Stroms an der Strombörse.

Eon will mehr Dividende zahlen: Der Energiekonzern Eon hat das erste Halbjahr 2017 mit einer kräftigen Zunahme im Kerngeschäft abgeschlossen und konnte seine Verschuldung verringern. Zudem stellt er eine höhere Ausschüttung für seine Aktionäre in Aussicht. Das erste Halbjahr 2017 schloss Eon mit einem Umsatz von 19,6 Mrd. €, das sind etwa drei Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2016 (20,3 Mrd. €). Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) ist um zwölf Prozent auf 1,8 Mrd. € gesunken (H1 2016: 2,0 Mrd. €), doch dafür ist der bereinigte Konzernüberschuss deutlich um 46 Prozent auf 881 Mio. € angestiegen (H1 2016: 604 Mio. €). Speziell im Geschäftsfeld Erneuerbare Energien nahm das bereinigte Ebit im ersten Halbjahr bei einem Umsatz von 710 Mio. € (H1 2016: 680 Mio. €) um 19 Prozent auf 205 Mio. € ab. Während sich die Windverhältnisse verbessert haben, wurden im Unterschied zum Vorjahr keine Windparks veräußert. Daher seien auch keine Buchgewinne angefallen.

Windenergiemarkt USA wächst 2016 mit 8.200 MW: Das US-Energieministerium hat drei neue Berichte zur Windenergie herausgegeben, nach denen der Ausbau an Land in 2016 enorm gewesen sei. Aber auch im Bereich Offshore-Windenergie sei in den USA viel in Bewegung gekommen. Insgesamt habe die amerikanische Windenergieindustrie neue Turbinen mit einer Leistung von 8.200 MW errichtet. Dieser Windzubau entspreche laut dem Energy Department einem Anteil von 27 Prozent der insgesamt neu installierten Kraftwerksleistung in den USA. Damit habe die Windenergie 6,2 Prozent des Strombedarfs der über 320 Mio. Einwohner gedeckt. In 14 der 50 US-Bundesstaaten liegt der Anteil des Windstroms inzwischen bei mehr als zehn Prozent. Daniel Simmons, im Ministerium zuständig für die Themen Energieeffizienz und Erneuerbare Energien, erklärte, die Reports belegten die Wirksamkeit der Kombination aus US-weiten und bundesstaatlichen Hilfen. Hinzu käme der technologische Fortschritt bei der Windenergie. Allerdings könnten die Aussichten durch die niedrigen Gaspreise und einen schwachen Anstieg der Stromnachfrage beeinträchtigt werden. Das Ministerium zählt 2016 in der Windindustrie knapp 102.000 Jobs entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Modernisierungs- und Energieeinsparmaßnahmen führen zu höheren Mietkosten: Einer Studie des Berliner Mieterverein zufolge haben die energetischen Modernisierungsmaßnahmen in 200 Berliner Mietobjekten zu keiner nennenswerten Reduzierung der Heiz- und Warmwasserkosten geführt. Daher fordert der Mieterverein Änderungen im Mietrecht, um den Anstieg der Mieten einzugrenzen. Durchschnittlich stiegen laut Studie die Nettokaltmieten nach Modernisierung um 2,44 €/qm im Monat an. Bezogen auf die durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete des Mietspiegels aus dem Jahr 2015 bedeutet dies einen Anstieg um fast 42 Prozent auf über sieben €/qm. Die Heizkostenvorauszahlungen blieben gleichzeitig allerdings nahezu konstant. Nur in einem begrenzten Umfang der untersuchten Modernisierungen konnten ein tatsächlicher Vergleich der Heizkostenabrechnungen und damit eine Überprüfung der tatsächlichen Reduktion des Energieverbrauchs erfolgen. Dabei ergab sich eine durchschnittliche Verringerung der Kosten für Heizwärme von etwa 2,80 Euro/qm und Jahr, was für eine 70 qm Wohnung eine Ersparnis von rund 200 e im Jahr bedeutet. Diese Kostenreduktion steht für den Mieterverein in wirtschaftlichem Ungleichgewicht zu geschätzten modernisierungsbedingten Mietkostensteigerungen in Höhe von 1.300 € pro Jahr. Nach Erkenntnissen der Studie sei vor allem die Dämmung der Gebäudehülle weiterhin der Preistreiber bei den Modernisierungskosten und liegt beim rund Dreifachen der Kosten für die Erneuerung der Heizanlage und sogar beim Zehnfachen für die Fenstersanierung. Die Erneuerbaren Energien seien in der Modernisierungspraxis weiterhin stark unterrepräsentiert.

Dekarbonisierung durch die Gas-Scheibe gesehen: Zwölf Verbände der Gaswirtschaft, der Geräteindustrie und des Handwerks in Deutschland haben in einer gemeinsamen Erklärung konkrete Maßnahmen und Potenziale aus Sicht ihrer Branche vorgestellt. Diese würden den „Prozess der Dekarbonisierung schnell und effizient gestalten“. In ihrer Erklärung behaupten die Verbände, der Energieträger Gas spiele eine zentrale Rolle für die Energiewende. Um dies zu belegen, werfen sie Erdgas, verflüssigtes Erdgas (LNG) sowie Biomethan und grünes Gas als Produkt aus Power-to-Gas in einen Topf. Ein Unterschied zwischen fossiler und solarer Herkunft wird nicht mehr gemacht. Dieser Energieträger ermögliche die Kopplung von Strom- und Gasinfrastrukturen und damit die umfassende Nutzung von Strom aus Wind und Sonne – sowohl in Strom – als auch in Gasanwendungen. Er sei ideal „für emissionsarme, innovative Technologien“ im Wärmemarkt, für Verkehrswende und Sektorkopplung“. Solcherart gefaked wird dann die These abgeleitet, Gas könne der Energiewende in Deutschland einen „neuen Schub“ verleihen. Die Gasverbände knüpfen damit an ihren Appell „Gas kann grün“ vom Oktober 2016 an und fordern von der Politik, den Energieträger Gas in den künftigen energiepolitischen Entscheidungen „angemessen zu positionieren“: Wortlaut der gemeinsamen Erklärung als pdf.