22.06.2016

SONNENENERGIE 3|16: Après Paris: Taten statt leerer Worte

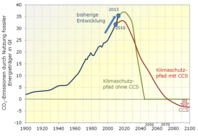

Ein Plan für einen erfolgreichen Klimaschutz. Teil 2 der Serie: Die Konsequenzen der Klimakonferenz von Paris. In Zeiten extremer Fokussierung auf die Flüchtlingsproblematik und brennender Flüchtlingsheime ist es derzeit schwer, in der Medienwelt für andere Themen Aufmerksamkeit zu erlangen. Dabei könnten die Folgen des Klimawandels alle bisherigen Probleme in den Schatten stellen, wenn wir nicht die globale Erwärmung schnellstmöglich erfolgreich stoppen. Nur vor diesem Hintergrund ist es im Dezember 2015 in Paris überhaupt gelungen, ein weitreichendes internationales Klimaschutzabkommen zu beschließen. Mehr als eine Absichtserklärung zum Klimaschutz ist das Ganze bislang nicht. Aber erstmals wurde das Ziel, die globale Erwärmung auf 1,5°C zu begrenzen, international anerkannt. "Wir haben heute alle zusammen Geschichte geschrieben.", wurde das Ergebnis im Eindruck des Verhandlungserfolges von der Bundesumweltministerin gefeiert. "Zum ersten Mal machen sich alle Länder dieser Welt gemeinsam auf den Weg, den Planeten zu retten."

Ganz ohne Taten wird es mit dem Platz in der Geschichte aber nichts werden. Denn ein bedeutungsloses Stück Papier hat es in der Vergangenheit selten in die Geschichtsbücher geschafft. Doch genau an diesen Taten hapert es aktuell in Deutschland. Gemäß dem Motto "Aus dem Auge, aus dem Sinn" gingen die Bemühungen der Regierung Anfang 2016 dahin, den Windenergieausbau zu drosseln, anstatt das Tempo der Energiewende auf ein klimaschutztaugliches Niveau zu heben. Dabei verweisen Politiker gerne auf Erfolge in der Vergangenheit. Deutschland ist eines der wenigen westlichen Länder, das seit 1990 überhaupt spürbare Reduktionen der Treibhausgasemissionen erreicht hat. Doch ein Blick hinter die Kulissen relativiert das Klimaengagement. In den ersten 10 Jahren nach der deutschen Wiedervereinigung sind die Treibhausgase vor allem in den neuen Bundesländern durch den Zusammenbruch der dortigen Industrie zurückgegangen. In Westdeutschland hat sich hingegen wenig bewegt. Alle osteuropäischen Länder hatten in der Zeit mit wirtschaftlichen Umbrüchen zu kämpfen. Hätte man seinerzeit Russland und die USA "wiedervereinigt" hätte es statistisch auch einen Kohlendioxidrückgang gegeben. Das Ganze hätte auch mit Frankreich und Bulgarien funktioniert. Dem Weltklima helfen solche Statistiktricks allerdings wenig.

lesen Sie hier weiter

22.06.2016

Digitalisierungsgesetz, die Zweite: Smart-Meter-Zwang für PV-Anlagen ab 1 Kilowatt

Die Bundesregierung setzt ihre Angriffe gegen die Bürgerenergie verbissen fort. Während der Bundesrat über die EEG-Reform berät und unter anderem fordert, die Bagatellgrenze bei Ausschreibungen für die Photovoltaik-Ausschreibungen nicht unter ein Megawatt zu abzusenken, kommt der nächste Versuch, über das Digitalisierungsgesetz zusätzliche Hemmnisse für Kleinanlagen aufzuschichten. Und heimlich still und leise kommt diese Verschärfung. Erst über eine Formulierungshilfe für einen Änderungsantrag der Fraktionen von CDU/CSU und SPD zum Entwurf des Digitalisierungsgesetzes wurde deutlich, dass der Smart-Meter-Zwang offenbar auf nahezu alle Photovoltaik-Anlagen ausgeweitet werden soll. Demnach sollen ab 2018 alle neuen Photovoltaik-Anlagen ab einem Kilowatt Leistung mit intelligenten Zählern ausgestattet werden. Bisher sah der Entwurf einen Einbauzwang erst ab sieben Kilowatt Leistung vor.

Damit würde auch auf die Betreiber kleinerer PV-Dachanlagen nun eine zusätzliche Kosten-Belastung zukommen. Diese Ausweitung der Einbaupflicht von Smart-Metern soll sich, so das Kalkül der Strategen aus dem Hause Gabriel, negativ auf die eh schon schwache Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen in Deutschland auswirken. Zusammen mit den jüngst bekannt gewordenen Plänen aus dem Bundesfinanzministerium (BMF), den Eigenbedarf von Solarstrom oberhalb von 20 Megawattstunden im Jahr künftig zu besteuern, zeigt dies deutlich die Stoßrichtung der Regierungspolitik: Energiewende soll endgültig Sache der alten Energiemonopolisten sein. Die Bürgerenergie mit kostengünstigem PV- und Windstrom stört da nur und soll kaputt gemacht werden.

Der Gesetzentwurf zur Digitalisierung der Energiewende soll bereits am Donnerstag kommender Woche in zweiter und dritter Lesung vom Bundestag verabschiedet werden. Davor soll nochmals der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beraten und eine Beschlussempfehlung abgeben. Zeit für eine eingehende Debatte dürfte da kaum sein.

Klaus Oberzig

Digitalisierungsgesetz - neue Säcke auf den Buckel der Energiewende (DGS-Meldung vom 15.04.2016)

22.06.2016

Gefährdete Netzstabilität ist ein Mythos

Während die Bundesregierung ihr Modell der Energiewende so definiert, dass die Erzeugung von erneuerbarem Strom im großen Stil nur noch per Offshore-Windanlagen von den Energiemonopolisten betrieben werden könnten, diffamiert sie die Bürgerenergieanlagen als Belastung für die Netzstabilität. Logischerweise liegt ihr Focus bei Ausbau und Modernisierung der großen Überlandleitungen mit Höchstspannung, also bei den Übertragungsnetzen. Überlegungen zu neuen Modellen, welche dezentral zusätzlich EE-Produktionskapazitäten der Bürgerenergie in das System integrieren, deren Angebotsschwankungen managen und den Netzausbaubedarf minimieren können, treffen bei ihr auf taube Ohren. Stattdessen wiederholen die Koalitionspolitiker, angeführt von SPD-Chef Sigmar Gabriel, der Ausbau der Erneuerbaren gehe zu schnell und müsse aus Gründen der Netzstabilität gedeckelt werden. Anders könne Ökostrom nicht mehr in das Stromnetz integriert werden. Deswegen wollen sie den Ökostrom-Anteil auf maximal 45 Prozent bis 2025 begrenzen. Praktisch wird das in einer Reihe von Gesetzesvorhaben, siehe die EEG-Novelle, umgesetzt. Der Einbruch bei der Photovoltaik zeigt bereits, wie die Gesetzesänderungen greifen.

Nun kommt ausgerechnet Widerspruch von einer Seite, die in Sachen Netzstabilität höchst kompetent ist. Boris Schucht, Chef des Netzbetreibers 50Hertz, widersprach am 6. Juni 2016 in einem Interview mit dem Berliner Tagesspiegel der angeblich gefährdeten Netzstabilität. Ein höherer Anteil fluktuierender Energien sei kein Problem: „Wir sind auf dem richtigen Weg, um in der Lage sein zu können, in Zukunft 70 bis 80 Prozent Erneuerbare Energien ohne zusätzliche Flexibilitätsoptionen integrieren zu können.“ Schucht ist Fachmann, sein Netzgebiet umfasst mit dem Nordosten etwa ein Drittel Deutschlands und hat bereits einen rechnerischen Anteil von 50 Prozent Erneuerbaren Energien am Stromverbrauch.

Sein Unternehmen entwickle mit Partnern im elektrischen System neue Verfahren und Technologien für die sichere Integration von Solar- und Windstrom. Das fange bei den Prognosen an, die bei Wind- oder Solarstrom nur noch etwa zwei Prozentpunkte Abweichungen von der Realeinspeisung aufwiesen und reiche bis zur Systemverantwortung. Es sei ein wichtiges Thema, wie man die Erneuerbaren Energien befähige könne, Systemverantwortung, vor allem Frequenz- und Spannungshaltung, zu übernehmen. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir es im Februar geschafft haben, zum ersten Mal Windenergieanlagen für die Erbringung von Regelenergieleistung zu qualifizieren.“ Regelenergie ist zentral für die Stabilität des Stromsystems. Immer wenn Nachfrage und Angebot durch den Markt nicht genau zusammengebracht werden können, müssen Übertragungsnetzbetreiber wie 50Hertz die Systembalance herstellen. Bisher konnte das nur über die rotierenden Massen, sprich die Turbinen, der fossilen Großkraftwerke geleistet werden. „Nun können auch Erneuerbare Energien zunehmend die dafür notwendige Leistung erbringen. Es müssen nur die richtigen Regeln und Prozesse dafür entwickelt werden. Da sind wir in unserer Regelzone schon Vorreiter“, so Boris Schucht.

Mit Blick auf die aktuellen Auseinandersetzungen um die Erneuerbaren Energien meinte Schucht, da gebe es „einige Mythen in der Energiewirtschaft“. Eine bestehe in der Vorstellung, man brauche bei der Integration Erneuerbarer Energien sofort mehr Flexibilität im System. Also Speicher oder abschaltbare Lasten oder Backup-Kraftwerke. Das sei falsch. Auf der Zeitschiene betrachtet habe man noch riesige weitere Potenziale, die entwickelt werden können. „Wir haben viel mehr Flexibilität im System, als wir benötigen“ fasste Schucht seine Sicht der Dinge zusammen.

Klaus Oberzig

Lesen Sie das komplette Interview mit Boris Schucht

22.06.2016

Die DGS präsentiert sich und neues Projekt bei der Intersolar Europe 2016

Mit ihrem neuen Projekt SolarRebell stellt die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) eine kostengünstige Kleinst-Photovoltaikanlage vor. Ihr Strom lässt sich direkt in das Hausnetz speisen. Besucher können sich in Halle B3, Stand B3.113 bei dem langjährigen Träger der Intersolar Europe zu allen Themen rund um die Solarenergienutzung beraten lassen. Kompetente Ansprechpartner des Verbands stehen für Fragen bereit, zum Beispiel zum aktuellen Aus- und Weiterbildungsprogramm oder die in verschiedenen Sprachen erhältlichen Planungsleitfäden Photovoltaik und Solarthermie sowie die Fachzeitschrift SONNENENERGIE.

Die DGS ist der größte und älteste Solarverband in Deutschland. Sie ist seit 40 Jahren als technisch-wissenschaftliche Vereinigung für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz in Deutschland aktiv. Als anerkannter Verbraucherschutzverband vertritt sie mit knapp 3.000 Mitgliedern die Interessen von Verbrauchern und Anwendern. Sie begleitet seit Jahren die technische Entwicklung der Solartechnik durch firmenunabhängige Schulungen für Architekten, Installateuren und Planern. Die DGS hat ein Kontingent von Eintrittskarten für Mitglieder reserviert. Bei Interesse können Sie sich an info(at)dgs.de wenden.

22.06.2016

Der DGS SolarRebell: Broschüre und Datenblätter

Das DGS-Projekt für die dezentrale Energiewende für jederman

Die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. (DGS) hat mit dem DGS SolarRebell ein neues Projekt für die dezentrale Energiewende für jedermann gestartet. Als größter Solarverband Deutschlands bietzet die DGS mit Ihrem SolarRebell eine kostengünstige Kleinst-PV-Anlage an. Die DGS führt die Aktion in Kooperation mit dem Photovoltaik-Anbieter miniJOULE durch. Vor allem DGS-Mitglieder – und solche, die es werden wollen – können davon profitieren. Die Kleinst-PV-Anlage zur direkten Einspeisung in das Hausnetz gibt es für DGS-Mitglieder zu einem Sonderpreis.

Meine kleine Energiewende

Mit Hilfe dieser kostengünstigen Kleinst-PV-Anlage kann jeder seine kleine Energiewende selbst starten. Mit einem großzügigen Rabatt für ihre Mitglieder wird eine 250 Watt-Anlage für 408 € brutto angeboten, die gute 200 kWh Solarstrom im Jahr erzeugt und diesen direkt in das Hausnetz einspeist.

Kostengünstig Strom produzieren

Der dabei eingesetzte netzkonforme Wechselrichter aus dem Hause Letrika besitzt eine Garantie von 25 Jahren. Immer wenn die Sonne auf das Modul scheint und Solarstrom produziert wird, kann dieser direkt von den eingeschalteten Elektrogeräten im Haushalt genutzt werden: Egal ob Wasserkocher, Kühlschrank oder Laptop, der Solarstrom führt dann zu vermindertem Netzbezug. Optimal ausgerichtet kann sich die eigene Stromrechnung damit jährlich um gute 60 € reduzieren, bei steigenden Stromkosten erhöht sich die Einsparung. Auf diese Art und Weise kann man sich zumindest zu einem Teil von zukünftigen Strompreisentwicklungen unabhängig machen.

So einfach geht’s

Starten Sie jetzt Ihre persönliche Energiewende und nehmen Kontakt mit der DGS auf. Es gibt keinen Grund mehr, damit zu warten!

Weitergehende Infos zum Download (Broschüre und Datenblätter) finden Sie hier

22.06.2016

DGS-Veranstaltungen Juni-Juli

Die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie ist regional aktiv. Auf lokaler Ebene wird diese Interessensvertretung durch 36 Sektionen und neun Landesverbände wahrgenommen. Unsere Mitglieder sind Experten in den jeweiligen Fachgebiete und kommen aus allen Disziplinen und Fachbereichen.

Diese führen permanent eine Vielzahl von Veranstaltungen und Projekte durch. In der aktuellen Ausgabe der SONNENENERGIE haben wir exemplarisch einige Veranstaltungen aufgeführt, diese finden in der Bundesrepublik verteilt, z.B. in Berlin, Münster, Nürnberg, Weimar oder Kassel statt. Vom Veranstaltungstyp handelt es sich dabei um Seminare, Schulungen, Vorträge, Exkursionen und vieles mehr.

Hier geht es zur Veranstaltungsübersicht aus der SONNENENERGIE

DGS SolarSchulen

Die DGS SolarSchulen bieten seit 1996 in Deutschland Solar(fach)berater-Kurse an, aktuell an 9 Standorten. Seit 2006 hat die DGS Berlin-Brandenburg die Koordination aller SolarSchulen übernommen. Die DGS bietet neben den Solar(fach)berater-Kursen auch weiterbildende Kurse zum Thema Erneuerbare Energien und Energieeffizienz an.

Hier finden Sie Informationen zu den Kursen in den DGS-SolarSchulen