08.02.2013

Call for Papers für die 1. Tagung „PV-Sicherheit”

Die neugegründete DGS Akademie Berlin des DGS Landesverbandes Berlin Brandenburg e.V. wird Tagungen und Konferenzen rund um das Thema Solarenergie im Raum Berlin Brandenburg veranstalten und bündeln. Kern der DGS Akademie Berlin ist die DGS-SolarSchule Berlin die seit 1996 berufsbegleitende Seminare und Kurse für Architekten, Ingenieure, Techniker und Installateure anbietet. So ist z.B. das Zertifikat "DGS-Fachkraft Photovoltaik bzw. Solarthermie“ der SolarSchule in der Branche anerkannt. Mehr Informationen und einen Überblick über die Veranstaltungen der DGS Akademie Berlin finden Sie unter www.dgs-akademie.de.

In einer ersten deutschen Tagung speziell zum Thema "PV-Sicherheit" wird der DGS Landesverband Berlin Brandenburg e.V. in Kooperation mit dem Haus der Technik nach dem Motto „Vorbeugen statt aus Schaden klug werden“ den Fokus der Branche, vom Bauherren und Installateur über Behörden und Planer bis zum Anlagenbetreiber, und auf die Sicherheitsaspekte bei PV-Anlagen lenken. Die 2-tägige Tagung findet am 19. und 20.9.2013 in Berlin statt. Hierzulande gibt es über eine Million PV-Anlagen, die derzeit über 5% der deutschen Stromversorgung decken. Doch wie steht es um die Sicherheit beim Bau und Betrieb der Anlagen? Mit der zunehmenden Anlagenanzahl steigen Schadensfälle und auch Arbeitsunfälle. Installateure und Betreiber sind sich der Risiken häufig nicht bewusst. Die langjährige Betriebsdauer erfordert neben der guten Planung und Installation qualitativ hochwertige langzeitbeständige Komponenten um die Betriebssicherheit zu gewährleisten. Neben dem Stand der Regeln und Richtlinien sowie angepassten Sicherheitslösungen von Systemanbietern und Herstellern sollen viele weitere sicherheitsrelevante Aspekte behandelt werden.

Die Einreichung von Vorschlägen von Fachvorträgen zu den Themenbereichen: Arbeitssicherheit, Brandschutz und bauliche Sicherheit, Elektrosicherheit, Blitz- und Überspannungsschutz ist bis zum 15.3.2013 unter rh(at)dgs-berlin.de bzw. h.cramer-jekosch(at)hdt-essen.de möglich. Anbei finden Sie den Informationsflyer mit dem Call for Papers als pdf. Mehr Informationen zur Tagung und zu weiteren Veranstaltungen der DGS Akademie Berlin finden Sie unter: www.dgs-akademie.de und http://www.hdt-essen.de/W-H110-09-144-3.

08.02.2013

Förderung für Solarstromspeicher

Die Bundesregierung plant ab Mai 2013 eine Förderung von Solarstromspeichern. Ab Mai 2013 startet das Förderprogramm für Solarstromspeicher mit zinsgünstigen Darlehen der bundeseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und Tilgungszuschüssen des Umweltministeriums. Photovoltaikanlagen mit Solarstromspeicher sollen sich so am Markt etablieren.

Mit dem Förderprogramm soll die Markt- und Technologieentwicklung von Batteriespeichersystemen angeregt werden. Neben einem zinsgünstigen KfW-Darlehen erhalten Betreiber einer Photovoltaikanlage mit Solarstromspeicher auch einen Tilgungszuschuss in Höhe von 30 Prozent der Kosten für das Speichersystem. Gefördert werden neu errichtete Photovoltaikanlagen mit Solarstromspeicher. Die Förderung greift ebenso für nachträglich installierte Solarstromspeicher für Photovoltaikanlagen, die nach dem 31.12.2012 in Betrieb genommen wurden. Die installierte Leistung der Photovoltaikanlage, die mit dem Solarstromspeicher verbunden ist, darf jedoch 30 kWp nicht überschreiten. Der Antrag für die Förderung muss vor der Investition bei der Hausbank gestellt werden. Der Zinssatz wird am 1. Mai 2013 bekannt gegeben. Dieser orientiert sich an der Entwicklung des Kapitalmarktes.

Konditionen für das Förderprogramm

Zinsbindung: Bei Krediten mit bis zu 10 Jahren wird der Zinssatz für die gesamte Laufzeit festgeschrieben. Bei Krediten mit mehr als 10 Jahren Laufzeit besteht die Möglichkeit, den Zinssatz für die gesamte Laufzeit zu vereinbaren. Alternativ wird der Zinssatz für 10 Jahre festgeschrieben. Vor Ablauf der Zinsbindungsfrist werden neue Konditionen vereinbart.

Dabei stehen folgende Laufzeitvarianten zur Verfügung:

• bis zu 5 Jahre bei höchstens 1 tilgungsfreien Anlaufjahr

• bis zu 10 Jahre bei höchstens 2 tilgungsfreien Anlaufjahren

• bis zu 20 Jahre bei höchstens 3 tilgungsfreien Anlaufjahren

Abruffrist: Das Darlehen ist in einer Summe oder in Teilbeträgen abrufbar. Die Abruffrist beträgt 12 Monate nach Darlehenszusage. Tilgung: Während der tilgungsfreien Anlaufjahre werden lediglich die Zinsen auf den ausgezahlten Kreditbetrag gezahlt. Anschließend erfolgt eine Tilgung in gleich hohen vierteljährlichen Raten.

08.02.2013

SONNENENERGIE 1/2013: Wärme zu verkaufen

Seit September fördert das BAFA auch Ökowärme aus Contracting-Anlagen: Am Anfang stehen die Kosten. Erst nach und nach kommt die Ersparnis. Mehr oder weniger, früher oder später. Die Ungewissheit, ob und wann sich die Investition rechnet ist ein Grund, warum sich viele Kunden letztlich doch gegen eine Solarwärmeanlage entscheiden. Contracting könnte hier helfen: Anstatt in eine eigene Solarthermieanlage zu investieren, bezahlt der Kunde einfach das, was er haben will – die Wärme. Die Kosten verteilen sich über die Nutzungsdauer und sind berechenbar. Hat Contracting das Zeug dazu, den Durchbruch zu bringen?

Mein Haus – meine Heizung?

Die meisten Solarthermieanlagen werden bisher an Häuslebauer verkauft, im Jahr 2012 waren es laut BDH-Statistik 95%. Ausgerechnet dieses Marktsegment ist für Contracting-Anbieter das schwierigste. Die Anlagen sind klein – umso größer fällt also im Verhältnis der Aufwand für Verkauf und Kundenservice aus. Hinzu kommt, dass die Formulierungen in den Contracting-Verträgen nicht gerade geeignet sind, skeptischen Kunden Vertrauen einzuflößen. Sie schreiben ein Zugangsrecht des Contracting-Anbieters zu seiner Anlage fest, die im Haus des Kunden steht. Sie besagen, dass die Heizungsanlage auch nach Ende der Laufzeit noch Eigentum des Contracting-Anbieters ist, obwohl der Kunde im Laufe der Jahre eine Summe bezahlt hat, die deutlich über dem Kaufpreis der Anlage liegt.Dennoch gibt es mindestens einen Anbieter in Deutschland, dem es gelungen ist, 13.000 Hausbesitzer als Contracting-Kunden zu gewinnen: der Energieversorger EWE aus Oldenburg. Der Clou bei EWE ist das Netz an rund 1.000 Handwerkern – Fachpartner genannt –, die ihren Kunden die Contracting-Verträge als Alternative zur eigenen Heizung anbieten. Der Kunde plant die Heizung mit dem Handwerker wie gewohnt. Anstatt sie zu kaufen, zahlt der Kunde monatlich Grund- und Arbeitspreis an die EWE. Der Grundpreis bildet die Investitions- und Zählerkosten ab, der Arbeitspreis den Gasverbrauch. Eine Solaranlage schlägt sich in diesem Modell also in einem höheren Grundpreis und niedrigerem Arbeitspreis nieder. Nach zehn oder 15 Jahren kann der Kunde die Anlage zum Sachzeitwert übernehmen.

08.02.2013

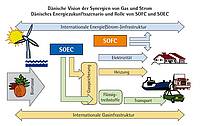

SONNENENERGIE 1/2013: Strom & Gas Synergie

Teil 1: Rolle der Brennstoffzellentechnologie am Beispiel des dänischen fossilfreien Energieszenarios 2050: Das Wasser ist die Kohle der Zukunft, schrieb Jules Verne 1870 über die Brennstoffzelle.

Dieser Artikel entstand im Rahmen eines Gesprächs mit Dr. rer. nat. Anke Hagen, Leiterin des Programms für Angewandte Elektrochemie an der Technischen Universität von Dänemark, am Institut für Energieumwandlung und Speicherung mit Hauptsitz auf dem Risø Campus. Sie erläuterte, wie die dänische Vision fossilfreier Energieversorgung 2050 funktionieren kann und welche Bedeutung die Brennstoffzellentechnologie dafür hat. Frau Dr. Hagen ist seit neun Jahren maßgeblich in der Brennstoffzellen- und Elektrolyseforschung aktiv. Ihr Verantwortungsbereich umfasst Brennstoffzellen- und Elektrolysetests ebenso, wie die wissenschaftliche Leitung und Koordinierung anwendungsbezogener Projekte, z.B. EU-ene.field, ein Brennstoffzellen-Mikrokraftwerk (micro-CHP)-Praxistest für verschiedene Gebäudetypen auf Europaebene, mit 60-monatiger Laufzeit.

Im Laufe der Entwicklung der Brennstoffzellen-Technologie der vergangenen 60 Jahre etablierten sich zunächst Hersteller, die reine Brennstoffzellen, und sog. Stapel (engl. Stacks, übereinandergestapelte Zellen) produzierten und am Markt anboten. In Deutschland war das u.a. Staxera. Brennstoffzellen wandeln den Energieträger Wasserstoff, z.B. aus Erdgas, in einem effektiven, lokal emissionsfreien elektrochemischen Prozess in Strom und Wärme um. Dieses Verfahren ist bereits seit 200 Jahren bekannt. Der erste produktive Einsatz von Brennstoffzellen als Energielieferant erfolgte in der US-amerikanischen Raumfahrttechnik der 1960er Jahre, z.B. der Apollo Mondmissionen. Der am 11. April 1970 von der Apollo 13 an die Erde abgegebene Funkspruch „Houston, we’ve had a problem here.“ wurde weltberühmt. Er erfolgte aufgrund der Explosion eines Sauerstofftanks weswegen zwei Brennstoffzellen, die die Stromversorgung an Bord gewährleisteten, abgeschaltet werden mussten.

08.02.2013

Leitfaden „Photovoltaische Anlagen“

Am Anfang des Jahres erschien die komplett überarbeitete 5. Auflage des DGS Leitfadens Photovoltaische Anlagen (Infoflyer). Dieser wird seit 2000 vom DGS Landesverband Berlin Brandenburg e.V. herausgegeben und hat sich seitdem zu dem Standardwerk der Photovoltaik in Deutschland und international entwickelt. Er vermittelt die aktuellen und allgemein anerkannten Regeln der Technik und ist ein Kompendium für die am PV-Anlagenbau beteiligten Gewerke (Elektro-, Bau- und Dachdeckerhandwerk), die planenden Firmen (Architektur- und Ingenieurbüros) sowie Hersteller und Gutachter. Der Inhalt konzentriert sich neben Grundlagen auf fach- und normgerechte Planung, Bau, Montage und Installation. Kaum ein Aspekt wird dabei ausgelassen und viele Details fachlich kompetent beschrieben. Neben netzgekoppelten Anlagen mit und ohne Solarstromeigenverbauch werden auch Inselanlagen behandelt. Die vorangegangen Auflagen wurden in mehrere Sprachen übersetzt und regional adaptiert (mehr zu den internationalen Versionen).

Eigentlich hatten die Herausgeber und der Autor Ralf Haselhuhn nur eine kleine Überarbeitung vor, doch innerhalb der letzten zwei Jahre haben sich die Rahmenbedingungen und die Marktentwicklung grundlegend für die gesamte Branche geändert: EEG-Änderungen, Kostenentwicklung, Eigenverbrauch, Marktintegration und Speicherung von Solarstrom. Mit dem millionenfachen Einsatz von PV-Anlagen ergaben sich neue Anforderungen zur Netzintegration, zur baulichen Integration, zu Qualitäts- und Sicherheitsaspekten sowie zur Betriebsführung. Neben den wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen haben sich Planungsansätze, Normen, Richtlinien und Regeln entscheidend verändert.

Dies alles wurde in der 5. Auflage aufgegriffen: Basis bildet die Aktualisierungen insbesondere der Normen- und Richtlinienverweise. Überarbeitet oder neuaufgenommen wurden die weltweiten Einstrahlungsbedingungen, innovative Zell- und Modultechnologien und neue Charakterisierungen von PV-Modulen, Entwicklungen bei den Modulwechselrichtern und Leistungsoptimierern, Netz- und Anlagenschutz sowie Einspeisemanagement. Neue Unterkapitel beschäftigen sich mit AC- und DC-gekoppelten Speichersystemen, verschiedenen Speichertechnologien inklusive Lithium-Ionen-Akkumulatoren. Verschattungsoptimierungen von aufgeständerten Anlagen, Planungsgrundlagen und Details für Anlagen mit Eigenverbrauch mit und ohne Speicher sowie für Ein- und Mehrfamilienhäuser und Gewerbe werden dargestellt. Herausgearbeitet wurden die aktuellen Anforderungen zur Netzintegration, wie Spannungshaltung, Blindleistungs- und Frequenzregelung der Wechselrichter oder die Planung der AC-Schutzelemente und des Netzanschlusses unter Berücksichtigung des geänderten EEGs, der FNN-Niederspannungs-Anwendungsregel VDE-AR-N 4105 und der BDEW-Mittelspannungsrichtline sowie Varianten zur Netzanbindung. Weitere Aktualisierungen umfassen die einzuhaltenden Isolationswiderstände, Erdung und Funktionspotenzialausgleich und Blitz-/Überspannungsschutz, Kosten und Bauzeiten, Ertragsprognose und vieles mehr.

Jeder Planer und Installateur sollte sich zu den baulichen und technischen Anforderungen zum Brandschutz inklusive der Forderungen der Musterbauordnung informieren. Gleiches gilt für die Änderungen bei den Bauregeln insbesondere der vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) veröffentlichten Bauanforderungen für Solaranlagen sowie die Änderung der Bauregellisten und deren Bedeutung für die Montagesysteme. Beiden Themen werden ausführlich behandelt. Vertiefend wird auf die Modellierung und Simulation eingegangen sowie die aktuellen Simulations- und Auslegungsprogramme vorgestellt. Praxisnahe wurden die Themen Installation, Abnahme und Betrieb aktualisiert. Dabei wurden die auftretenden Anlagenfehler systematisiert, auf Betriebsergebnisse eingegangen sowie neue Erkenntnisse zum Langzeitverhalten und zur Qualitätssicherung eingefügt.

Die Themen Steuern und Versicherung, Marktentwicklung, gesetzliche Änderungen des EEG, Wirtschaftlichkeit inklusive Eigenverbrauchsregelungen, Recycling und Umweltbewertung wurden auf den neuesten Stand gebracht. Auf der beiliegenden DVD sind viele weiterführende Informationen wie z. B. weltweite Einstrahlungskarten, Sonnenbahndiagramme, diverse Checklisten, eine Übersicht zu Solarversicherungen, ein Auslegungsprogramm für PV-Inselanlagen, ein Leistungskatalog zur Anlagenabnahme, ergänzende Kapitel zur Simulation, EEG-Entwicklung, zu Montagesystemen sowie zum Marketing und vieles mehr enthalten. Der Leitfaden ist mit über 750 Seiten wie immer farbig illustriert. Verbreitung hat er auch im Schulungs- und Weiterbildungsbereich sowie im Hoch- und Fachschulbereich gefunden.