13.12.2010

Novelle der RAL-Solar Güte- und Prüfbestimmungen

Ausgehend von der öffentlichen Debatte um die Brandsicherheit und das Brandverhalten von Gebäuden mit Photovoltaikanlagen sowie deren Sicherheit für Rettungskräfte, hat der Güteausschuss der RAL-Gütegemeinschaft entschieden bei der aktuellen Novelle Schwerpunkte in der Präzisierung der RAL-GZ 966 zum Thema Brandschutz zu legen.

Hierbei sollen bereits existierende und gültige Formulierungen aktualisiert und dem Stand der öffentlichen Erkenntnis zur Gefahrenlage und dem Stand der Technik angepasst werden. Hierzu hat die RAL Gütegemeinschaft Solarenergieanlagen e.V. ein Novellierungsverfahren der Güte- und Prüfbestimmungen (RAL-GZ 966) gestartet.

Dieses Verfahren ist öffentlich und jeder kann sein Kommentar oder seine Verbesserungsvorschläge gegenüber dem Güteausschuss abgeben. Bitte richten Sie Kommentare, Kritik oder Verbesserungsvorschläge an die Geschäftsstelle der RAL Gütegemeinschaft Solarenergieanlagen e.V. (Fax 0721 3841882 oder e-mail dobelmann@ralsolar.de)

Beteiligung ausdrücklich erwünscht

Hier können Sie die Novelle herunterladen

13.12.2010

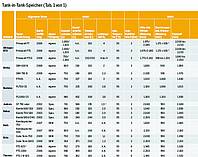

SWW veröffentlicht Solarspeicherübersicht

Solarspeicher: Fokus auf Vielfalt: Wer heute eine Solarthermieanlage plant, kann seinen Wärmespeicher aus einem enormen Angebot auswählen. Die Konzepte werden immer differenzierter.

Bei der Orientierung hilft der Artikel zum aktuellen Solarspeichermarkt der Fachzeitschrift SONNE WIND & WÄRME. Mehr als 600 Modelle von 55 Anbietern haben die Autoren zusammengetragen. Übersichten über Trinkwarmwasserspeicher, Pufferspeicher, Tank-in-Tank-Speicher und Kombispeicher mit Wellrohren können kostenlos im PDF-Format heruntergeladen werden.

Der Artikel in der Ausgabe 18/2010 der SONNE WIND & WÄRME (Erscheinungstermin: 14. Dezember) beleuchtet die aktuellen Trends auf dem Speichermarkt und ist online unter www.sonnewindwaerme.de abrufbar.

www.sonnewindwaerme.de/speicher

13.12.2010

SONNENENERGIE 6/2010: Keine Angst vor dem Finanzamt

Photovoltaikanlagen richtig versteuern, Teil 2: Praxistipps. Wenn Privatpersonen durch ihre neue Solarstromanlage plötzlich zu Unternehmern werden, stellen sich viele Fragen. Im zweiten Teil unseres Beitrages gibt der Photovoltaik-Experte Thomas Seltmann einen Leitfaden für die Vorgehensweise und Hinweise auf nützliche Hilfen.

Stiefmütterlich behandeln viele frisch gebackene PV-Anlagenbetreiber die steuerliche Behandlung ihrer Anlage. Dabei lässt sich der dazu notwendige Aufwand durch systematisches Vorgehen auf ein Minimum reduzieren. Hier eine empfehlenswerte Vorgehensweise:

Vor Inbetriebnahme der Anlage

Schon wenn klar ist, wann die Anlage voraussichtlich ans Netz gehen wird, sollte der künftige Betreiber mit dem Finanzamt Kontakt aufnehmen. Als erstes ist ein „Fragebogen zur steuerlichen Erfassung“ auszufüllen. Darin ist auch eine Entscheidung über die Umsatzsteuerpflicht zu treffen. Wer die beim Kauf bezahlte Umsatzsteuer zurückerhalten möchte, muss sich der Umsatzsteuerpflicht unterwerfen und dies im Fragebogen durch den „Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung“ erklären.

Manche Finanzämter verlangen die Vorlage eines Einspeisevertrages mit dem Netzbetreiber. Da laut EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) ein Vertrag ausdrücklich nicht notwendig ist und Juristen von solchen Verträgen abraten, ist dieser Wunsch kaum sinnvoll und sollte mit Verweis auf das Gesetz (EEG § 4, Abs. 1) beantwortet werden. Legen Sie dem Fragebogen stattdessen eine Kopie von Auftrag oder Rechnung des Anlagenkaufs bei. Manchmal wird auch nach der Gewerbeanmeldung gefragt, doch auch diese ist bei Anlagen im privaten Bereich unüblich.

Nach der Abgabe des Fragebogens beim Finanzamt erhält der Betreiber in der Regel eine neue Steuernummer. Inzwischen werden manchmal auch die bisherigen Steuernummern für die unternehmerische Tätigkeit weiterverwendet. Die neue Zuordnung der Steuernummer ist u.a. zur Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen notwendig.

13.12.2010

SONNENENERGIE 6/2010: Bundeswehrstudie zu Peak-Oil

Etwa ein Jahr nach der US-Armee (siehe SONNENENERGIE 4/2009 – Falken mit grünen Stiefeln) beschäftigt sich auch die deutsche Bundeswehr mit den geopolitischen Bedrohungen, die aus Klimaveränderungen und Ressourcenknappheit bei Erdöl, dem sogenannten Peak Oil herrühren können. Die Studie „Streitkräfte, Fähigkeiten und Technologien im 21. Jahrhundert – Umweltdimensionen von Sicherheit“ des Dezernats Zukunftsanalye des Zentrums für Transformation der Bundeswehr soll die sicherheitspolitischen Implikationen einer Ressourcenknappheit auf dem Ölsektor aufzeigen.

Ressourcenknappheit gab es schon! Was ist neu?Laut des Weltbildes der Bundeswehrstrategen sind in der Vergangenheit immer verschiedenste Konflikte ausgebrochen, deren Zustandekommen und Verlauf durch die Verfügbarkeit oder das bloße Vorhandensein von Rohstoffen beeinflusst waren. In den meisten Fällen waren die zum Teil auch militärisch geführten Ressourcenkonflikte jedoch regional begrenzt und nur eingeschränkt von internationalem Interesse. Für Erdöl aber auch andere strategischen Rohstoffe wie Lithium oder seltene Erdmetalle wird das in Zukunft nicht mehr gelten. Hauptfokus der Studie ist die Auswirkung eines Mangels an Erdöl. Laut den Autoren stellt ein globaler Mangel an Erdöl ein systemisches, gesellschaftliches Risiko dar, denn durch seine vielseitige Verwendbarkeit als Energieträger und als chemischer Grundstoff wird so gut wie jedes gesellschaftliche Subsystem von einer Knappheit betroffen sein.

Peak Oil führt zu geopolitischen Machtverschiebungen

In der Konsequenz dieser Tatsache attestieren die Autoren dem Thema ein zukünftig verstärktes internationales Interesse, weil gleichzeitig mit der Verknappung eine dauerhafte geografische Konzentration der Erdöllagerstätten und der Transportinfrastrukturen stattfindet und damit auch eine geopolitische Machtverschiebung in Richtung derer die Ressourcen haben. Eine Schlüsselrolle für die Beschreibung des Problemauslösers ist das Phänomen des Peak Oils. Dies ist ein Auftreten des globalen Fördermaximums von Erdöl. Hiernach kann die Förderung nicht mehr ausgeweitet werden. Den Zeitpunkt dieses Peak Oil beziffern die Autoren zwar auch nicht zeitlich genau und verweisen diffus auf eine Expertendebatte, die Außenstehenden kaum Möglichkeiten zur unabhängigen Meinungsbildung lasse, begreifen den Effekt jedoch als reell.