Ein Bericht von Götz Warnke

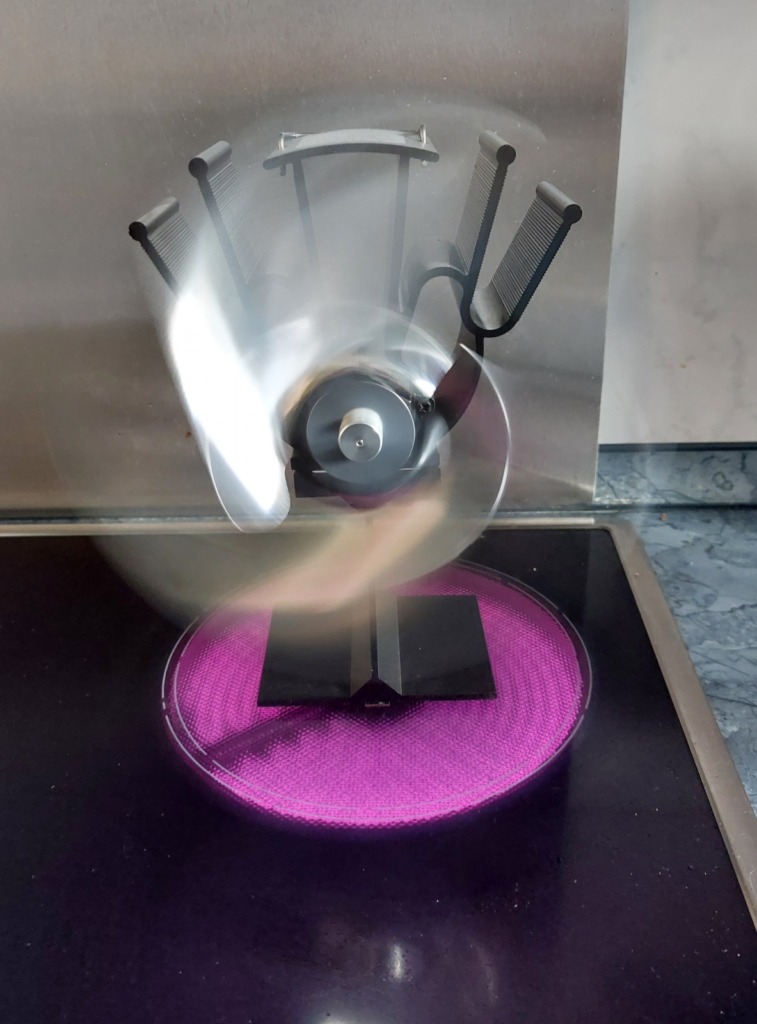

Thermoelektrische Generatoren (TEGs) sind eine faszinierende Technologie, da sie die Umwandlung von Wärmeenergie in elektrischen Strom ermöglichen, ohne wie bei Fossil-Kraftwerken den Energie verschwendenden Umweg über Dampferzeugung gehen zu müssen. Physikalische Grundlage für die Thermoelektrik ist der Seebeck-Effekt, nach dem in einem Stromkreis aus zwei unterschiedlichen, elektrischen Leitermaterialien eine Spannung erzeugt wird, wenn man ihre zwei Kontaktstellen sehr verschiedenen Temperaturen aussetzt. Die Generatoren funktionieren also durch die Temperaturdifferenz einer warmen und kalten Seite. Im Alltag finden sich solche Generatoren als Spielzeuge oder als Ventilatoren für Kaminöfen.

Dieser Effekt funktioniert natürlich auch mit solarer Wärme, weshalb man die entsprechenden Generatoren als solar-thermoelektrische Generatoren (STEGs) bezeichnet. Solche Generatoren können sehr hohe Wirkungsgrade erzielen – zwischen 15.9% und 30.6%, wie schon 2012 US-Forscher in einer Publikation der Royal Society of Chemistry nachwiesen. Allerdings hat die Sache einen Haken: diese Werte ergeben sich, wenn die Differenz zwischen der heißen und kalten Seite des STEGs mindestens 800°C (1.000° C zu 200°C), besser 1.300°C beträgt, was nur mit solaren Konzentratortechniken (Spiegel, Linsen) erreichbar ist. Ansonsten liegen die Wirkungsgrade bei unter einem Prozent. Doch jetzt lassen neue Forschungsergebnisse aufhorchen.

Ein Team von Wissenschaftlern des Instituts für Optik der Universität Rochester im Bundesstaat New York hat Verfahren entwickelt, die die dürftigen Unter-1-Prozent-Wirkungsgrade um das 15fache steigern können. Dabei konzentrierten sich die Wissenschaftler nicht auf die Materialchemie der thermoelektrischen Halbleitermaterialien, sondern auf deren Oberflächenstrukturen und das Temperaturmanagement.

Mittels eines leistungsstarken Femtosekundenlasers brannten sie Nanostrukturen in die heiße Seite des STEGs, die dazu führten, dass das schwarze Material viel Sonnenenergie aufnahm, aber kaum noch Wärme abstrahlte. Zudem deckten sie die heiße Seite mit einer durchsichtigen Kunststofffolie ab, so dass ein zusätzlicher Treibhauseffekt entstand. Zugleich wurden die optimalen Dicken für so eine Folie ermittelt. Auch das Aluminiumblech an der kalten Seite des STEGs wurde mit dem Femtosekundenlaser so nanostrukturiert, dass die entstehende größere Fläche eine deutlich stärkere Wärmeabstrahlung und -ablüftung (Konvektion) erzeugte.

Nach Ansicht der Forscher können künftig solche STEGs zur Stromversorgung von LEDs, drahtlosen Sensoren, tragbare Geräten oder netzunabhängigen Energiesystemen eingesetzt werden. Die Arbeit des Wissenschaftlerteams der Universität Rochester ist zweifellos beeindruckend. Dennoch bleiben einige Fragen offen:

- Wie lassen sich solche Oberflächenbearbeitungen mittels Femtosekundenlaser in die Massenfertigung übertragen? Denn diese Übertragung ist notwendig, damit STEG-Produkte konkurrenzfähig z.B. zu PV-Gadges werden.

- Wie hoch kann die Temperatur der heißen Seite – und damit auch die Temperaturdifferenz zur kalten Seite – angesichts der verwendeten Kunststofffolie werden? Hierzu sind die Informationen dürftig. Klar ist, dass sich ähnliche Temperaturen wie bei den konzentrierenden STEGs, den CSTEGs, mit dieser Technik nicht erreichen lassen. Allerdings liefert die Publikation der Studie in Nature einen Hinweis auf die Einsatztemperaturen: „For a STEG with a hot-side temperature of about 95 °C, a 6-mm-thick air film can provide >40% reduction in the convective/conductive thermal loss. The experimental result also verifies the existence of such optimal air-film thickness and its thermal insulation effect (Fig. S3d).“

- Und schließlich: Wie hoch ist der reale Wirkungsgrad dieser nicht-konzentrierenden STEGs? Die Studie spricht von einer 15fachen Leistungssteigerungen, aber ein prozentualer Wirkungsgrad fehlt. Auch die Angabe für von unter ein Prozent Wirkungsgrad (0,2 Prozent oder etwa 0,8 Prozent?) bei den bisherigen Technologien hilft nicht wirklich weiter. Ein Wirkungsgrad von über 10 Prozent wäre ja präsentabel und allemal erwähnenswert. Aber solche Leistungsdaten werden nicht in den Vordergrund gerückt. Eher deuten die o.a. erwähnten Einsatzbereiche wie LEDs und drahtlose Sensoren auf einen Wirkungsgrad im niedrigen einstelligen Bereich.

Das jedoch spricht nicht gegen diese interessante Technologie, denn die Niedertemperatur- STEGs stehen erst am Anfang der Entwicklung. Und sie bieten interessante Perspektiven: 2019 haben chinesische Forscher einen KWK-STEG vorgestellt, der – ähnlich wie PVT-Kollektoren – zugleich Solarwärme und Solarstrom produziert und in drei verschiedenen Modi betrieben werden kann. Vielleicht führen solche Konzepte zu einer Renaissance der Solarthermie im privaten Bereich.