Eine Analyse von Jörg Sutter

[Foto: Jörg Sutter]

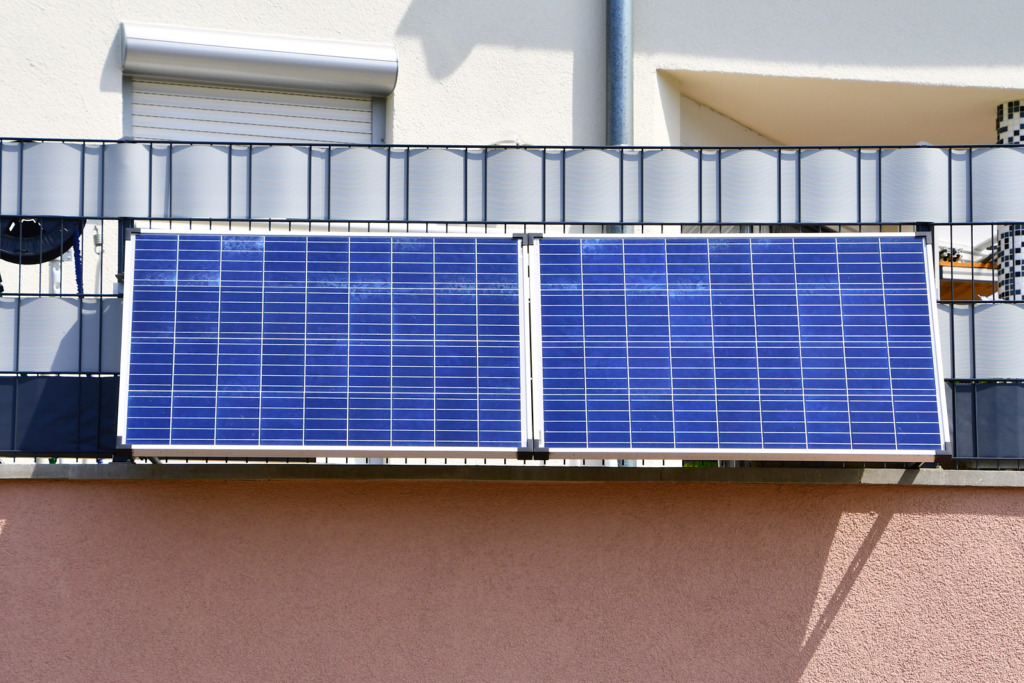

Ein Rundgang auf der Solarmesse Intersolar in München vor zwei Wochen hat gezeigt, dass der Markt der Steckersolargeräte erwachsen wird. Immer mehr Hersteller bieten diese Geräte mit ein oder zwei Solarmodulen an; die Geräte werden immer günstiger und leistungsfähiger. Neben den Standard-Modulen sind Leichtmodule erhältlich, die die Montage an hohen Balkonen erleichtern, oder auch flexible, schmale Solarmodule, die an Zäunen zur Stromerzeugung eingesetzt werden können.

Wo liegen die Grenzen?

Auf der Messe wurden auch immer größere Steckersolargeräte und größere Module gezeigt, die in Deutschland jedoch nur eingeschränkt genutzt werden können: Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist bei uns die Leistung der Module bei den Solarzwergen auf 2.000 Watt pro Wohnung (genauer: pro eigenem Stromanschluss) begrenzt, die Grenze der Wechselrichterleistung wird auch in der kommenden Produktnorm des VDE nicht die 800 Watt überschreiten. Alles, was diese Größen überschreitet, muss als „normale“ PV-Anlage vom Elektriker aufgebaut und angemeldet werden.

Immer mehr Steckersolar-Geräte werden auch mit Batteriespeicher ausgestattet und teilweise gleich damit verkauft, manchmal mit einem Kombigerät, in dem der Wechselrichter für die Solarmodule und die Batterie kombiniert untergebracht sind.

Die Batterien werden teilweise (wie die Batterien bei Hausanlagen) mit einem Stromsensor am Einspeisepunkt verbunden, um auch wirklich nur dann Strom bereitzustellen, wenn er in der Wohnung gebraucht wird. Systeme ohne diese Sensoren sind „dumm“ und werden auf eine zeitliche Entladung programmiert: Ob der gespeicherte Strom im Haushalt landet oder (bei wenig Verbrauch) ins Stromnetz verschenkt wird, ist dann nicht zu kontrollieren.

Erfüllung der Solarpflicht

Am Beispiel Baden-Württemberg lässt sich zeigen, dass sich mittels Steckersolargeräten auch manchmal die Anforderungen der Landes-Solarpflicht erfüllen lassen: Nutzt man die pauschalierte Berechnung der Solarpflicht in „The Länd“ (aufgebaut werden müssen dann 0,06 kWp pro Quadratmeter überbaute Grundstücksfläche) bei einem Reihenhaus-Neubau mit 65 qm überbauter Grundstücksfläche, so ergibt das eine notwenige PV-Leistung von 3,9 kWp. Wird das Gebäude mit 2 Wohnungen (und zwei Stromzählern) konzipiert, können zwei Steckersolar-Geräte mit zusammen 4 kWp aufgebaut werden und die Solarpflicht ist damit erfüllt.

Doch bitte Vorsicht: Die Regelungen zur Solarpflicht unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland. Das eben genannte Beispiel gilt nur für Baden-Württemberg.

Ein großer Vorteil der Steckersolar-Geräte ist die Möglichkeit, das selbst zu montieren und durch die einfache Verbindung mit einer Steckdose eine aufwändige Verkabelung zum Anschlusspunkt im Keller zu vermeiden. Damit bleiben die Kosten günstig, die Amortisation, für die die HTW hier einen Online-Rechner eingerichtet hat, liegt mit wenigen Jahren meist deutlich unter der Zeit, die für eine Dach-PV ermittelt werden kann.

Nachteile im Vergleich

Der Einsatz von Steckersolargeräten hat – verglichen mit normalen PV-Dachanlagen – aber nicht nur Vorteile. Dazu gehört die (noch) recht rudimentäre Einbindung in Hausenergiesysteme. Wer also einen Smart Meter hat und jetzt auch dynamische Stromtarife nutzen möchte, der ist mit einer Dachanlage und einem Energiemanagementsystem besser bedient.

Auch wer wirtschaftlich Wert auf die Einnahmen aus der Einspeisevergütung legt, kann das nicht mit ein oder zwei Modulen erzielen. Steckersolargeräte erhalten nach EEG keine Einspeisevergütung. Wird ein Steckersolargerät zu einer bestehenden PV-Dachanlage ergänzt, gilt das ebenfalls. Ist nur ein gemeinsamer Stromzähler vorhanden, nimmt der Netzbetreiber zur Abrechnung die Verhältnisse der Nennleistung Dach-PV zu Steckersolar-PV und reduziert im Verhältnis die zu zahlende Einspeisevergütung.

Als letzten Nachteil soll die begrenze Anlagenleistung genannt werden: Steckersolargeräte sind derzeit in Deutschland nach EEG auf eine maximale Modulleistung von 2.000 Watt begrenzt. Wenn nun im Zweifamilienhaus zwei Steckersolargeräte mit Maximalleistung installiert werden, ist das ganze auf 4 Kilowatt PV-Leistung begrenzt. Das ist deutlich zu wenig, um zum Beispiel im Sommer ein Elektroauto vernünftig mit Ladestrom zu versorgen. Hier kann eine Dachanlage mit einer Nennleistung von 10, 12 oder mehr Kilowatt einen deutlich höheren solaren Beitrag liefern.

Trotzdem: Im kleinen Bereich bleiben Steckersolargeräte weiter sehr interessant, um die eigene Stromrechnung zu reduzieren. Auch weil bei größeren Anlagen die Einspeisung von Solarstrom ins Stromnetz schrittweise immer weniger attraktiv wird.

Am gestrigen Donnerstag erschien auch der neue Test von Steckersolargeräten der Stiftung Warentest, getestet wurden acht verschiedene Systeme, einige wurden mit „mangelhaft“ bewertet. Eine detaillierte Betrachtung des Tests nehmen wir in der der kommenden Woche an dieser Stelle vor.

Veranstaltungshinweis zum Thema:

Am Freitag, den 6. Juni um 14 Uhr werden im Webinar „Steckersolargeräte – einfach Strom von Balkon oder Garagendach nutzen“ die technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen, Anwendungsbeispiele und aktuelle Entwicklungen wie die kommende VDE-Produktnorm und den aktuellen Test der Stiftung Warentest vorgestellt.

Referent ist der Autor dieses Beitrags, weitere Informationen zum Webinar und die Anmeldung finden sich hier.