Ein Plädoyer von Andreas Horn

Am 12. Oktober hat Hamburg mit einem Volksentscheid für ein Vorziehen des Zieljahres für die Erreichung der Klimaneutralität von 2045 auf 2040 gestimmt. Ich glaube, dass Teile der Politik und Bevölkerung ehrlich und ernsthaft dieses Ziel erreichen wollen. In einem Gutachten wurde dargestellt, dass und wie Hamburg die bereits bestehenden Klimaziele früher erreichen könnte, wenn „flächendeckende und deutlich spürbare Umsteuerungen in vielen Lebensbereichen“ umgesetzt würden. Gleichwohl wissen wir aus unserer Lebenswirklichkeit, dass täglich Entscheidungen getroffen werden (müssen?), die zum Ergebnis haben, dass nicht die maximal mögliche CO2-Minderung erzielt wird, sondern im Gegenteil weitere Emissionen über Jahrzehnte festgeschrieben werden. Grund hierfür ist oftmals, dass finanzielle Mittel knapp sind, und dass bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung verschiedener Varianten die „externen“ Kosten für Klimaschäden aus den CO2-Emissionen nicht berücksichtigt werden (können).

Um Bewusstsein zu schaffen und zu besseren Entscheidungen für mehr Klimaschutz zu kommen wird versucht, per Zielerreichungscontrolling und Klimabilanzen für Staaten, Bundesländer, Betriebe oder Funktionseinheiten zumindest die Entwicklung der CO2-Emissionen, d. h. die Soll-Ist-Abweichung sichtbar zu machen. Weiter wird versucht, die Kosten der Zielverfehlung von Nullemissionen zu berechnen und in die Wirtschaftlichkeitsberechnungen einzubeziehen, um optimale Entscheidungen für maximalen Klimaschutz rechtfertigen zu können. Aber die quantitative Berechnung von sogenannten Klimafolgekosten ist schwierig und mit hohen Unsicherheiten behaftet. Doch sind die Klimafolgekosten wirklich der richtige Vergleichsmaßstab für die Zielverfehlung beim Klimaschutz? Meiner Ansicht nach wird ein wesentlicher Aspekt vergessen!

Wie hoch sind die Klimafolgekosten? – Und wer zahlt diese?

Das Umweltbundesamt (UBA) hat auf Grundlage der Arbeiten mehrerer Forschungsinstitute die Methodenkonvention zur Ermittlung von Umweltkosten von CO2-Emissionen erarbeitet. Auf dieser Grundlage empfiehlt das UBA für im Jahr 2024 emittierte Treibhausgase einen Kostensatz von 300 Euro2024 pro Tonne Kohlendioxid zu verwenden (1% Zeitpräferenzrate). Bei einer Gleichgewichtung klimawandelverursachter Wohlfahrtseinbußen heutiger und zukünftiger Generationen (0% Zeitpräferenzrate) ergibt sich ein Kostensatz von 880 Euro2024 pro Tonne Kohlendioxid (Quelle). Eine persönliche Anmerkung hierzu: für mich unfassbar ist, dass überhaupt in Betracht gezogen wird, Wohlfahrtseinbußen zukünftiger Generationen geringer zu gewichten, als die unserer Generation. Warum eigentlich?

Um die Klimafolgekosten zu verdeutlichen: bei der Verbrennung von 1 kg Heizöl werden 3,2 kg CO2 in die Luft verklappt. Bei „Wohlfahrtseinbußen“ von 0,88 Euro pro Kilogramm CO2 liegen die Klimafolgekosten also bei 2,80 €/kg. Das ist mehr als doppelt so viel wie der Einkauf von Heizöl derzeit kostet (ca. 1,10 €/kg). Um zu erfahren, was „Wohlstandseinbußen“ bedeuten, braucht man nur die in aktuellen Überschwemmungsgebiete in Südspanien gehen – vor deren Besuch das Auswärtige Amt derzeit aber warnt!. Dass Klimaschäden kaum mehr bezahlbar sein werden, dürfte uns spätestens seit dem Ahrtal-Hochwasser bewusst sein, dessen Schäden auch nach vier Jahren immer noch nicht vollständig beseitigt sind.

Berücksichtigung von Klimafolgekosten als Druckmittel für Klimaschutz

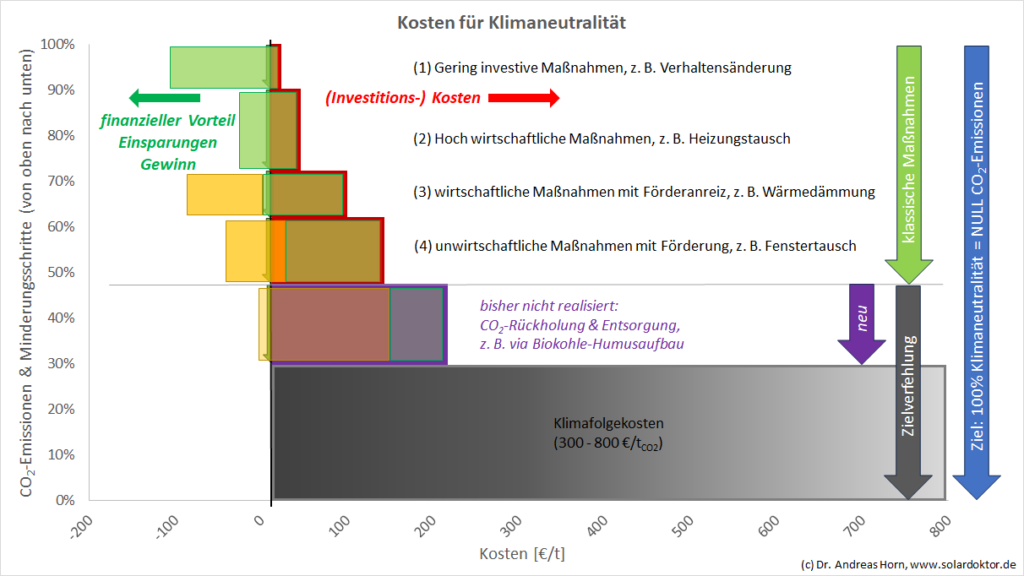

Das Konzept, Klimafolgekosten in die Wirtschaftlichkeitsberechnung beim Vergleich unterschiedlich klimafreundlicher Varianten zur Grundlage bei Entscheidungen zu machen, klingt da vernünftig. Betrachten wir hierzu beispielhaft die Handlungsoptionen für Klimaschutz anhand einer Grafik zur Wohnungsheizung: von oben nach unten werden die CO2-Emissionen immer weiter gesenkt, man beginnt oft mit den „low hanging fruits“, also Maßnahmen, die nicht viel kosten (rote Balken nach rechts), aber viel (Einsparungen, grüne Balken nach links) bringen.

Von oben nach unten: (1) Zuerst könnte man einfach die Raumtemperatur absenken (vielleicht schafft man dafür ein Thermometer an): kostet (fast) nichts, bringt ca. 6% Einsparung pro 1°C Temperatursenkung. (2) Relativ günstig ist die Dämmung der obersten Geschossdecke, oder der Kellerdecke, insbesondere wenn man es selber macht: die Maßnahme ist oft hoch wirtschaftlich. Auch ein Heizungstausch ist oft hoch wirtschaftlich – z. B. der Einbau von Split-Klimageräten zur Beheizung. (3) Andere Maßnahmen sind teuer und nur knapp wirtschaftlich, z. B. das Einpacken des Hauses in ein Wärmedämmverbundsystem. Durch Förderungen (gelber Balken nach links) wird hier versucht, den Anreiz zu verstärken. (4) Manche Maßnahmen erreichen keine Wirtschaftlichkeit – z. B. ein Fenstertausch – und nur durch Fördermaßnahmen entsteht ein (privater) Gewinn. Häufig erreicht man mit konventionellen Energiesparmaßnahmen aber keine Nullemission. Das eigentliche Ziel der Klimaneutralität wird also verfehlt. Sind Klimafolgekosten (ganz unten, grauer Balken nach rechts) die letzte Konsequenz? Die Kosten sind – im Vergleich zu den konkreten Möglichkeiten – riesig, so dass eigentlich eine starke Motivation vorhanden sein sollte, diese zu vermeiden? Nein, nicht wirklich: niemand weiß, wann und wo diese Kosten anfallen und wen sie treffen. Kein Privatmann, Schatzmeister, Kämmerer oder Finanzminister kann diese Kosten „verbuchen“. Insofern bleibt die Einbeziehung der Klimafolgekosten in der Praxis weitgehend ohne Wirkung.

Und was ist mit dem zu viel emittierten CO2 in der Atmosphäre?

Sich mit den Klimafolgekosten abzufinden, wäre eine Kapitulation. Gibt es keinen anderen Weg, den Klimawandel zu bremsen? Doch: wir müssen beginnen, das „zu viel“ an fossilem Kohlenstoff wieder dem Kreislauf zu entziehen und sicher zu verwahren. Ich meine hier ausdrücklich nicht, „nur“ Kohlenstoff aus Verbrennungsprozessen abzuscheiden und zu speichern (CCS, carbon capture and storage) – dies muss im Zweifelsfall ohnehin gemacht werden, solange noch fossile Brennstoffe eingesetzt werden, denn weitere Emissionen sind strikt zu vermeiden. Was dringend zusätzlich nötig ist, sind „Negativ Emissions-Technologien“ (NET) oder echte Kohlendioxid-Rückholung (CDR, Carbon Dioxide Removal) – der Unterschied zu CCS wird hier gut erklärt.

Wie kann man CO2 aus der Atmosphäre zurückholen?

Die heute am schnellsten einzusetzende Methode ist die pyrolytische Herstellung von Pflanzenkohle aus biogenen Reststoffen (z. B. Stroh) und das Einpflügen der Pflanzenkohle in die Böden. Dies fördert den Humusaufbau und bringt – als Gewinn – Ertragsverbesserungen in der Landwirtschaft. Auch andere NET sind bekannt. Die Kosten für die CO2-Rückholung sind jedenfalls deutlich billiger als Klimafolgeschäden zuzulassen. Es wäre also möglich, die Klimaziel-Verfehlungs-Folgekosten zu reduzieren. Aber: wir müssen jetzt damit anfangen! Denn die notwendigen industriellen Kapazitäten für NET-Technologien brauchen Zeit für Entwicklung und Aufbau. Begleitforschung ist notwendig, um die optimalen Strategien zu identifizieren. Eine Art „EEG für NET“ könnte beispielsweise helfen, Techniken zu entwickeln, marktfähig zu machen und die Kosten zu senken – so wie das bei den Erneuerbaren Energien innerhalb einer Generation gelungen ist. Erst mit einer NET-„Industrie“ ist es zu schaffen, den Klimawandel zu stoppen und zurück zu drehen. Denn die „CO2-Budgets“ sind schon (fast?) aufgebraucht.

Fazit

Ich plädiere für den zeitnahen Einstieg in die CO2-Rückholung! Wenn wir in 10 oder 15 Jahren feststellen, dass die CO2-Minderungsziele nicht erreicht wurden oder der Klimawandel stärker als prognostiziert stattfindet, brauchen wir echte Handlungsoptionen im industriellen Maßstab. Diese müssen wir jetzt entwickeln! In den kommenden Jahren sollte daher verpflichtend ein stetig steigender Anteil der Klimazielverfehlungslücke durch CO2-Rückholung ausgeglichen werden. Die Verpflichtung zur (zunächst anteiligen) CO2-Rückholung internalisiert die Umweltfolgekosten und forciert die Anstrengungen zu optimalem Klimaschutz. CO2-Rückholung sollte real, regional und dezentral – z. B. mit der Landwirtschaft – erfolgen, so dass ein „bilanzielles Freikaufen“ verhindert wird.

Mit CO2-Minderung und CO2-Rückholung nehmen wir den CO2-Gehalt in einen Zangengriff und können so besser sicherstellen, dass der Klimawandel gestoppt wird.