Eine Betrachtung von Jörg Sutter

Der Markt für kleine PV-Anlagen ist derzeit deutlich geschwächt gegenüber dem vergangenen Jahr. Insbesondere die gesamtwirtschaftliche Lage und die Verunsicherung über die zukünftige Förderung tragen aus unserer Sicht dazu bei. Doch in den letzten Jahren haben sich immer mehr Bundesländer in Deutschland für eine Solarpflicht entschieden, die sich dem zumindest teilweise entgegenstellt. In diesem Teil soll ein Blick auf die Historie geworfen werden, in weiteren Teilen in den nächsten Wochen werden dann die aktuell gültigen Regelungen vorgestellt.

Historie

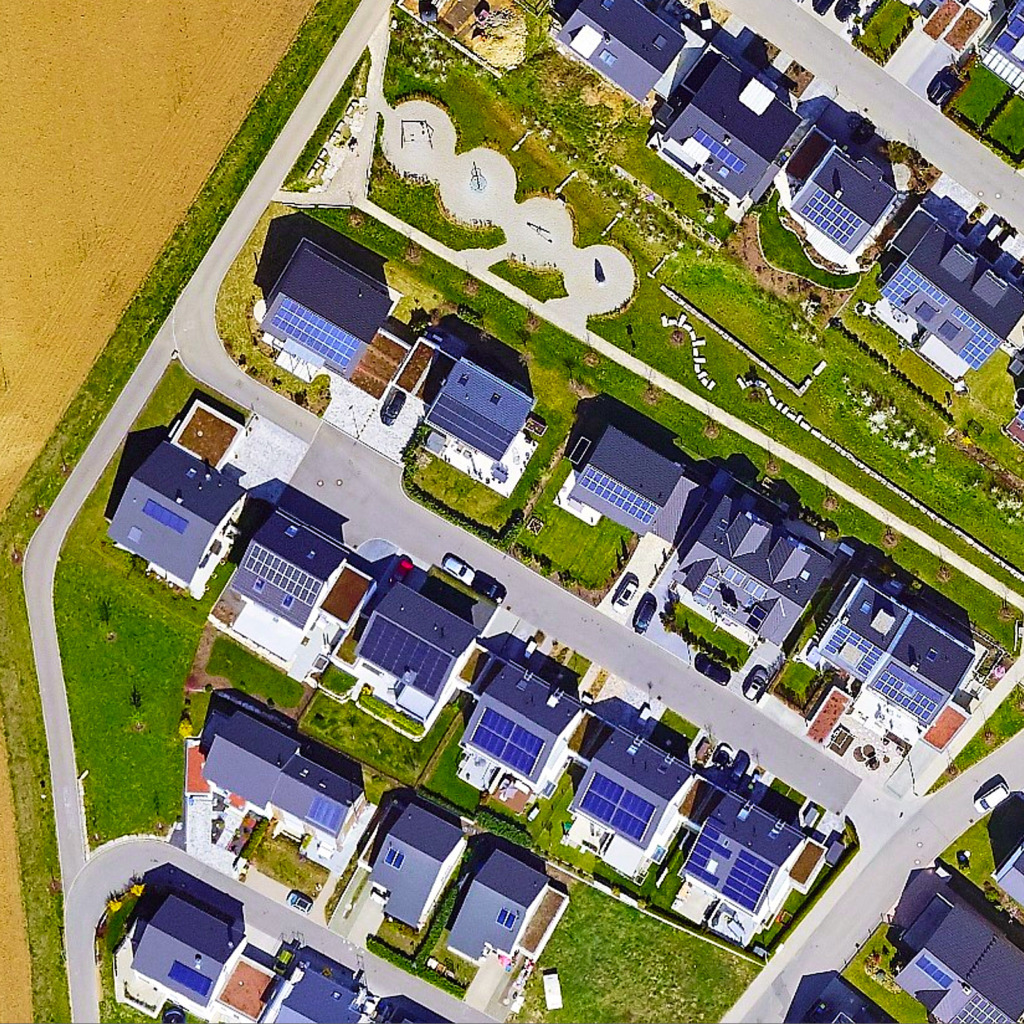

Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen waren die ersten beiden Bundesländer, die 2022 mit einer eigenen, jeweils im Landesrecht verankerten Solarpflicht von sich reden gemacht haben. Doch in Baden-Württemberg reicht die Historie noch weiter zurück: So hat die Stadt Waiblingen, 15 km östlich von Stuttgart gelegen, bereits 2006 begonnen, eine kommunale Solarpflicht umzusetzen. Bei neuen Wohn- und Gewerbegebieten kaufte die Stadt vor der Erschließung erst alle Grundstücke auf, um sie dann nach Erschließung an die „Häusebauer“ weiter zu verkaufen.

Dieser Trick bewahrte vor rechtlichen Risiken, denn die Pflicht konnte einfach im Verkaufsvertrag an die neuen Eigner vereinbart werden. Wer dort bauen wollte, musste den Passus im Vertrag unterschrieben.

Einen ähnlichen Weg geht seit 2018 die Stadt Tübingen, die ebenfalls über Kaufverträge oder über städtebauliche Verträge die Regelung umsetzte und damit – wie Waiblingen – gute Erfahrung gemacht hat. Die Zahl der PV-Anlagen ist deutlich gestiegen, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich. Und für die Häusebauer war und ist die Solarpflicht eben eine der vielen Pflichten, die für die Errichtung eines Gebäudes aufgerufen wird.

Verschiedene weitere Städte quer durch die Republik hatten in den vergangenen Jahren ebenfalls Vorschläge für Solarpflichten gemacht, darunter zum Beispiel Kaiserslautern, wo das nicht umgesetzt wurde. Viele engagierte Menschen haben das schon früh gefordert, so auch bereits 2007 in Erlangen (erst später umgesetzt) oder in Marburg (früh umgesetzt, aber mit rechtlichen Schwierigkeiten).

Keine bundesweite Solarpflicht

Zwei Versuche einer bundesweiten Regelung gab es in der Vergangenheit:

2021 forderten die Grünen im Bundestag eine bundesweite Solarpflicht-Regelung, die sich an den baden-württembergischen Details orientierte: Für Neubau und Bestand bei Dachsanierung, angedacht waren auch Ausnahmen bei Unwirtschaftlichkeit und bei anderen öffentlichen Zielen, die mit einer Solarpflicht schlecht einhergehen, zum Beispiel bei denkmalgeschützten Gebäuden. Wer das nochmals nachlesen will: Der Antrag in der Bundesdrucksache 19/32044 aus dem Jahre 2021 ist hier verlinkt. Das vorgeschlagene Gesetz hörte auf dem Namen „Solaranlagenausbaubeschleunigungsgesetz“ – ein sperriger, aber sehr passender Name. Aber wie bekannt sein dürfte: Dieser Antrag fand keine Mehrheit.

Keine Solarpflicht fürs Gewerbe

Im Koalitionsvertrag der letzten Bundesregierung fand sich erstaunlicherweise auch ein Passus zu einer Solarpflicht, diese sollte auf das Gewerbe beschränkt sein, aber auch bundesweit eingeführt werden. „Alle geeigneten Dachflächen sollen künftig für die Solarenergie genutzt werden. Bei gewerblichen Neubauten soll dies verpflichtend, bei privaten Neubauten soll es die Regel werden. Bürokratische Hürden werden wir abbauen und Wege eröffnen, um private Bauherren finanziell und administrativ nicht zu überfordern“, so der Wortlaut im Koalitionsvertrag. Die Konsequenzen sind bekannt: Es blieb bei einer Absichtserklärung, eine weitere Konkretisierung oder gar Umsetzung folgte nicht. Und bei der aktuellen Regierung und einem Mini-Wirtschaftswachstum, das gerade vorgestern von Bundeswirtschaftsministerin Reiche auf 0,2 Prozent in diesem Jahr geschätzt wurde, wird es dazu mit Sicherheit keine Fortführung geben.

In der kommenden Woche werden in Teil II die aktuellen Solarpflichten in den nördlichen Bundesländern besprochen, in Teil III dann die Regelungen der südlichen Länder.