Eine Betrachtung von Matthias Hüttmann

Politik ohne Ambitionen ist die weichgespülte Version von verantwortungsloser Politik. Sie ist fahrlässig, weil entweder die Verantwortung nicht verstanden wird (Bad Governance, Bad Policy), oder weil sie sich der Verantwortung bewusst verweigert. Wie von Hannah Arndt beschrieben, definiert sich Politik als Handeln und nicht als Herrschaft, im Sinne von Good Governance als verantwortliches Handeln. Grundsätzlich gilt, so habe ich es zumindest bisher verstanden, dass politisches Handeln immer im Interesse der Öffentlichkeit geschehen muss. Letztendlich findet man das ja auch im Abgeordneteneid, der von allen Volkvertreter:innen zu leisten ist. Darin verpflichtet sich das Parlament, gemäß dem Gemeinwohl zu handeln. Und ganz wichtig: Politik soll vor allem gestalten und erst in zweiter Linie verwalten. Für die notwendige Verwaltung dient im Übrigen auch die häufig gescholtene Bürokratie als gutes Hilfsmittel, denn nur sie ermöglicht, dass Gesellschaften und Institutionen funktionieren und etwa beschlossene Gesetze auch umgesetzt werden.

Spielt Politik ein Thema herunter oder behandelt es stiefmütterlich, noch dazu wenn es ohnehin in der Bevölkerung mit Einschränkungen und Verzicht in Verbindung gebracht werden kann, dann wird eine Spirale ausgelöst, die schwer wieder umkehrbar ist. Die Folgen einer solchen Politik des geringsten Widerstands sind verheerend. Denn, Umfrage siehe unten: Nur noch eine knappe Mehrheit (53 %) glaubt, selbst handeln zu müssen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Diese Einsicht sinkt kontinuierlich: 2021 waren es noch 69 %, 2022 lediglich 61 %.

Klimawandel ist woanders

Nein, es geht jetzt hier nicht um das schlechte Beispiel USA, sondern um die Konsequenzen staatlichen Nichthandelns auf die Psyche und Motivation hierzulande. Umschifft Politik in Deutschland die Themen, die dringlich angegangen werden müssen und überlagert sie mit populistischem Aktionismus; verspricht sie der Bevölkerung, dass es keine grundlegenden Änderungen geben muss, dann ist es leider nicht verwunderlich, wenn das Engagement und das Erkennen von notwendigem Handeln verkümmert. Nun ist das keine neue Entwicklung, sondern ein langsam fahrender Zug, der sich aber nur schwer aufhalten lässt. Träge rollt er auf Gleisen, die eigentlich hätten abgebaut werden müssen. Der Aphorismus des Weichenstellens ist hier sehr passend. Denn genau dies wurde lange versäumt. Und jetzt wundert es manche:n trotzdem, was eine aktuelle Umfrage in 32 Ländern offenbart: Nur gut 40 % aller Bundesbürgerinnen und -bürgern denken, dass ihr – also unser – Land mehr für den Schutz den Klimaschutz tun sollte. Damit landet das sich immer gerne selbst auf die Schulter klopfende Vorzeigeland Deutschland im weltweiten Vergleich auf dem letzten jener 32 Plätze. Das ist umso trauriger, als es vor zwei Jahren noch anders ausgesehen hat. Damals stimmten noch etwa 55 % der Aussage „Should Germany do more in the fight against climate change“ zu.

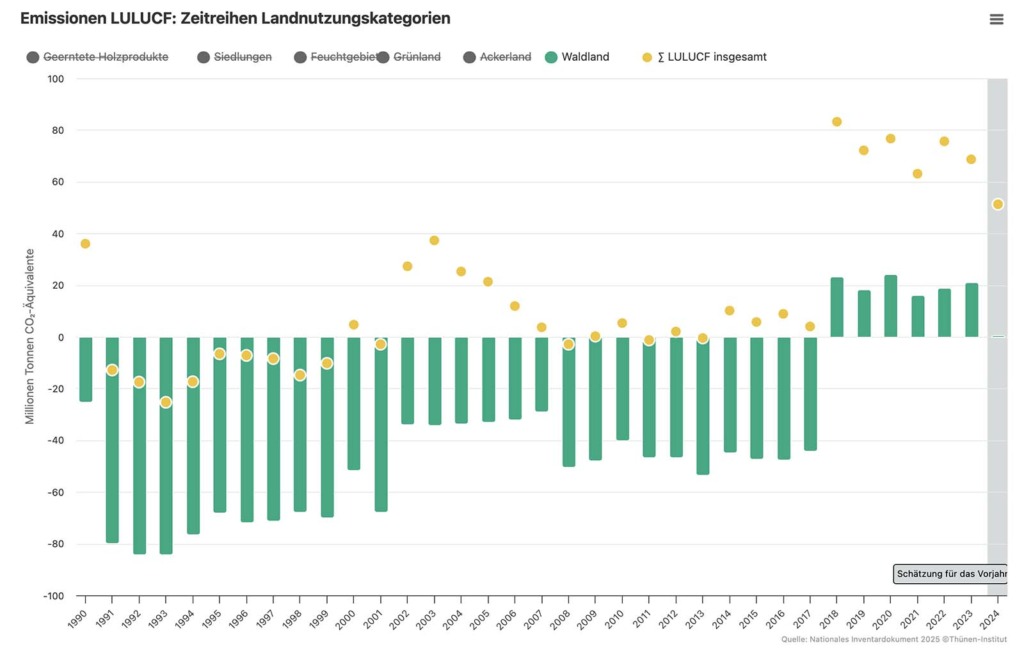

Ein Stück weit naiv wirkt folgende persönliche Einschätzung bezüglich der Frage „How concerned are you, if at all, about the impacts of climate change that are already being seen in Germany“: Gerade mal 62 % (drittletzter Platz) sind besorgt, was die Auswirkungen des Klimawandels vor Ort angeht; 78 % denken dabei eher an andere Länder. Das steht im krassen Widerspruch zur Realität, in der sich Europa und Deutschland deutlich schneller als andere Kontinente erhitzen. Das war zwar schon mal in den Medien (z.B. hier im ZDF) zu finden, aber ein anderer Aspekt ist bislang fast komplett untergegangen: Seit dem Dürrejahr 2018 ist der Wald in Deutschland von der Treibhausgas-Senke zur Treibhausgas-Quelle geworden. Das überrascht schon ein wenig, aber der Klimawandel ist hier letztendlich der Auslöser, auch wenn hier natürlich vor allem die „Baumplantagen“, also eine wenig nachhaltige Forstwirtschaft, zu der Problematik beigetragen hat.

[Quelle: Johann Heinrich von Thünen-Institut, www.thuenen.de]

Fake-Klimanews

Antworten auf andere Fragen zeigen die Auswirkungen von Desinformation und falschen Einordnungen von Ereignissen. So denken nur 58 % (Platz 20), dass die letzten 10 Jahre die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen waren; immer noch 27 % (Platz 22) glauben, dass es keinen Konsens unter den Klimawissenschaftlern über die Auswirkungen des Menschen auf das Klima gibt; 59 % (Platz 1) sind der Meinung, dass die Umstellung auf Erneuerbare Energien zu einem Anstieg der Haushaltsausgaben führt; 50 % (Platz 4) ist der Ansicht, dass Elektroautos genauso schlecht für den Planeten sind wie benzin- oder gasbetriebene Autos.

Fazit

Das Konglomerat aus Überheblichkeit („Wenn alle so viel machen würden wie wir“: Realität: der deutsche Pro-Kopf-Ausstoß von CO2 ist fast doppelt so hoch wie der globale Durchschnitt), Fehleinschätzung („Wenn wir alleine etwas tun, was würde das schon bringen“: Die Frage ist falsch gestellt, besser wäre was würde passieren, wenn wir nichts tun), Verharmlosung („Es ist eben gerade nicht so, dass morgen die Welt untergeht“, Friedrich Merz, 2023) und Whataboutismus (von den Problemen ablenken und z.B. auf anderes Fehlverhalten hinweisen) führt zu einem geringen Handlungsdruck. Genau hier wäre jedoch der Hebel, bzw. hier liegt die Verantwortung der Politik. Hier gilt es die Bevölkerung zu unterstützen, zu animieren. Denn das besagt die Umfrage auch: Fast jeder Zweite (45 %) fühlt sich von der Bundesregierung im Stich gelassen, wenn diese beim Klimaschutz jetzt nicht handele. Vor drei Jahren, als die Ampelregierung noch relativ frisch im Amt war, lag dieser Anteil bei 60 %. Ist Vertrauen verschwunden, muss es wieder mühsam aufgebaut werden.

Die aufkeimende Klimamüdigkeit kommt daher leider nicht aus dem Nichts. Eine neue Regierung hat daher die Pflicht, das zarte Pflänzchen nicht noch mehr vertrocknen zu lassen und wieder verantwortungsvoll zu agieren. Dies gilt es immer wieder einzufordern. Denn alles was unwiederbringlich zerstört oder verloren ist, bleibt für immer ausgestorben.