Beobachtungen von Andreas Horn

[Datenquelle: www.energy-charts.info, eigene Projektion und Darstellung A.Horn.]

Im Teil 1 und Teil 2 dieser Artikelserie wurde dargelegt, inwiefern Mitte der 2020er Jahre ein Wendepunkt bei der Energiewende erreicht wird und wie sich dieser Umbruch in den Sommermonaten deutlich zeigt: ein neues Zeitalter der „nachhaltigen Stromfülle“ beginnt.

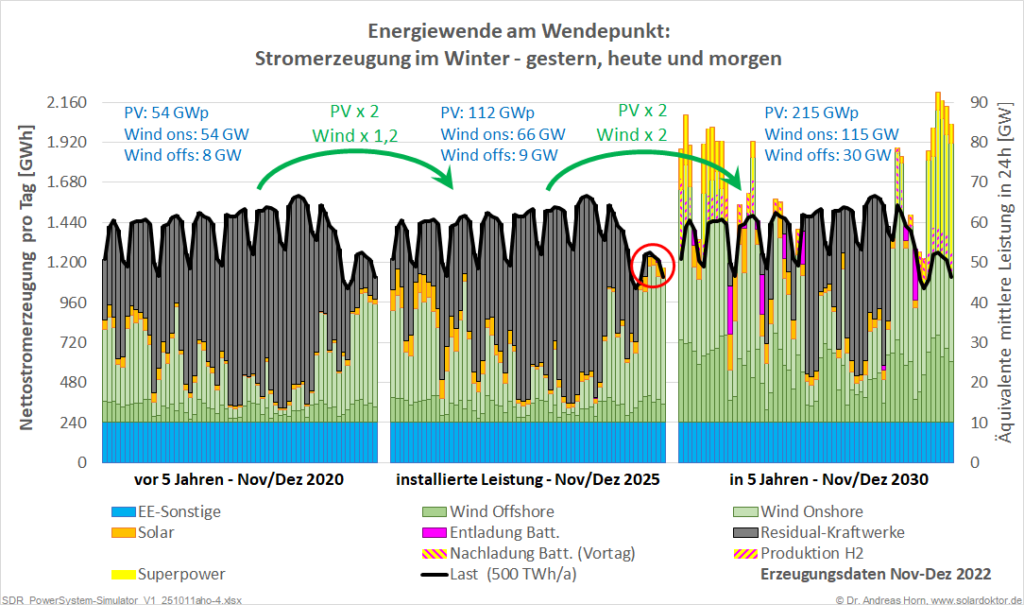

Diesmal betrachten wir die Wintermonate, in denen die Stromerzeugung klar durch die Windkraft an Land und auf See dominiert wird. Die (Titel-)Grafik für die Wintermonate wurde nach derselben Methode erstellt, wie für die Grafik der Sommermonate, mit dem Unterschied, dass für den Winter die Monate November und Dezember des Jahres 2022 als Bezugsjahr gewählt wurden. Auch hier wurde für die Darstellung angenommen: Im Jahr 2030 ist eine PV-Leistung von 215 GWp und eine Windkraftleistung von 115 GW (onshore) bzw. 31 GW (offshore) installiert, und es sind ausreichend Speicher und Flexibilitäten vorhanden, um Verbrauchs- und Erzeugungsschwankungen innerhalb eines Tages („intra diem“) vollständig auszugleichen.

Beschreibung Titelgrafik: Die tatsächliche Stromerzeugung im November und Dezember hätte mit der installierten Leistung von Sonne und Wind des Jahres 2025 (mittlerer Teil) fast genauso „grau“ ausgesehen, wie mit der in 2020 installierten Kraftwerksleistung. Auch mit der geplanten Leistung der Solar- und Windkraftwerke im Jahr 2030 wird weiterhin eine gesicherte Leistung von Residual-Kraftwerken benötigt. Datenquelle: www.energy-charts.info, eigene Projektion und Darstellung A. Horn.

Am Wendepunkt im Jahr 2025 im mittleren Teil der Grafik sind einige Tage Ende Dezember durch einen roten Kreis gekennzeichnet: an diesen Tagen erzeugen die Erneuerbaren Energien (EE) innerhalb der 24 Stunden eines Tages etwas mehr Strom, als am selben Tag verbraucht wird. In der „stillen Zeit“ zwischen Weihnachten und Neujahr ist die Stromnachfrage allerdings auch signifikant geringer. Im Gegensatz zum Sommer gibt es im Winter – zumindest in Wetterjahren, die ähnlich sind wie das Wetterjahr 2022, das für diese Grafik verwendet wurde – weiterhin Zeiten, in denen Kraftwerke gesicherte Leistung zur Verfügung stellen müssen, um den Bedarf zu decken. Da ist sie also: die oft diskutierte Dunkelflaute. Auch nach dem beschriebenen Wendepunkt gibt es sie also: doch wie häufig, wie groß, und wie lange?

Schauen wir uns mit nüchternem Blick den rechten Teil von Abbildung 1 nochmal genauer an:

Genau wie in den Sommermonaten gibt es zahlreiche Tage mit Stromüberschüssen, diesmal jedoch überwiegend aus Windkraft. Trotzdem verbleibt in 2030 ein Zeitraum von 20 aufeinander folgenden Tagen, an denen Residuallast-Kraftwerke gesicherte „graue“ Leistung erbringen müssen, um den Verbrauch decken zu können.

Definition des Begriffs „Dunkelflaute“

Bislang gibt es keine offizielle oder einheitliche Definition des Begriffs Dunkelflaute. Oft werden Schwellenwerte für die Solar- und Windleistung herangezogen (z. B. kleiner als 10 bis 20% der installierten Leistung für mehr als 24 Stunden). Ich schlage hierfür als passende Definition vor:

„Eine Dunkelflaute ist dadurch gekennzeichnet, dass die Tagesverbräuche über mehr als einen Tag nicht mehr vollständig aus Solar- und Windkrafterzeugung, sowie Ausspeicherung aus intra-diem-Speichern gedeckt werden kann und Residuallastkraftwerke mit gesicherter Leistung zur Deckung der Stromlücke verwendet werden müssen.“ (siehe auch https://solardoktor.de/definition-dunkelflaute/).

Dunkelflauten sind nach dieser Definition charakteristisch für die installierte Leistung von Solar- und Windkraftanlagen, sowie den Jahresverbrauch.

Für die Grafik wurden Tageswerte aus den EnergyCharts vom November und Dezember 2022 verwendet. Insgesamt wurden Daten vom 1.1.2016 bis zum 30.9.2025 ausgewertet, und der dargestellte Zeitraum vom 28.11. bis 17.12.2022 ist derjenige mit der längsten zusammenhängenden Zeitspanne, in der gesicherte Residualleistung aus Backup-Kraftwerken benötigt wird. Schlimmer wird’s also wohl nicht.

Mehr Solar- und Windleistung – kürzere Dunkelflauten?!

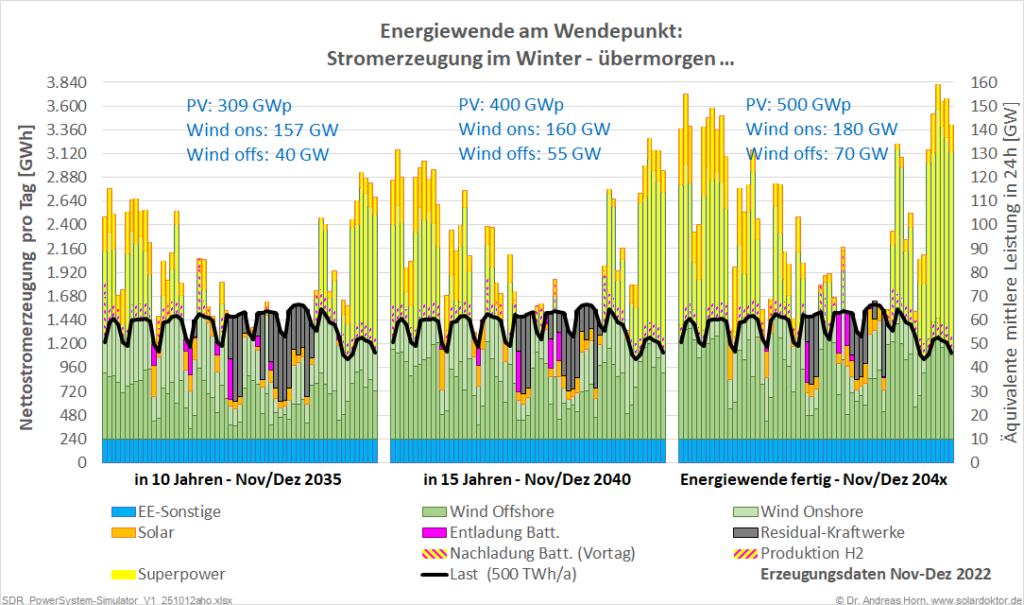

Je mehr Solar- und Windkraftanlagen installiert sind, desto kürzer werden die Zeiträume mit Bedarf an Backup-Kraftwerken, und umso kleiner wird die notwendige Backup-Leistung. Die folgende Grafik zeigt erneut den kritischen Zeitraum im November / Dezember 2022. Hier aber mit einer installierten Solar- und Windleistung entsprechend der Langfristszenarien des Fraunhofer ISE für die Jahre 2035 und 2040, sowie einer weiteren (eigenen) Projektion mit einer angenommenen PV-Leistung von 500 GWp, Wind 180 GW (onshore) und 70 GW (offshore).

Wie zu erwarten, nehmen Dauer und Leistungsbedarf an gesicherter Residualleistung ab, wenn die PV- und Windkraftanlagen stark überbaut werden. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde in den obigen Grafiken der Jahresverbrauch mit 500 TWh konstant gehalten, wohl wissend, dass der Verbrauch durch zunehmende Elektromobilität, Elektro-Wärme sowie Wasserstoffproduktion (womöglich auch für stoffliche Verwendung & chemische Industrie) stark ansteigen wird. Eine höhere Last (schwarze Kurve) führt zwar zu einer geringeren Abnahme der Dunkelflauten, aber nicht zu grundsätzlichen Änderungen. Die Wasserstoffproduktion ist in der Grafik oberhalb der Lastkurve bereits berücksichtigt.

Häufigkeit von Dunkelflauten

Bei einem angenommenen EE-Ausbau des Jahres 2030 (Abb. 1 – rechts) wurde im Datensatz der Energy Charts von 2016 bis 2025 nur eine zusammenhängende Dunkelflaute mit einer Dauer von 20 Tagen identifiziert. Eine weitere Dunkelflaute war 14 Tage lang (1.11.24 – 15.11.24), vier Ereignisse waren 13 Tage lang (10.1.16 – 23.1.16, 15.1.17 – 28.1.17, 16.9.17 – 29.9.17, 25.11.23 – 8.12.23), und so weiter. Durchschnittlich muss man rund einmal pro Jahr mit einer Dunkelflaute von ca. 11 – 20 Tagen rechnen. Insgesamt wird an 93 Tagen Backup-Leistung benötigt, wobei die Kraftwerke in mehr als der Hälfte der Fälle nur ein bis vier Tage am Stück Strom liefern müssen. Dementsprechend ist die Zahl der Volllaststunden dieser Kraftwerke mit im Mittel ca. 500 – 1.000 Stunden pro Jahr sehr gering. Deshalb möchte die Bundesregierung die von ihr dafür vorgesehenen Gaskraftwerke subventionieren. Allerdings führt dies zu einer Marktverzerrung und behindert gegebenenfalls bessere (Speicher-) Lösungen.

Fazit

Seit dem Wendepunkt der Energiewende ist nicht mehr nur der schnelle Ausbau von Sonne und Wind im Focus, sondern die möglichst effektive und kostengünstige Beherrschung der Restzeiten, in denen Kraftwerke mit gesicherter Leistung einspringen müssen. Dies gilt für private Haushalte genauso wie für ganze Volkswirtschaften. Dunkelflauten sind dabei kein Schreckgespenst, sondern eine – durchaus anspruchsvolle, aber lösbare – ingenieursmäßige Herausforderung. Im nächsten Teil der Artikelserie „Energiewende am Wendepunkt“ werden Lösungsvorschläge zur Handhabung der Dunkelflauten diskutiert.