Beobachtungen von Andreas Horn

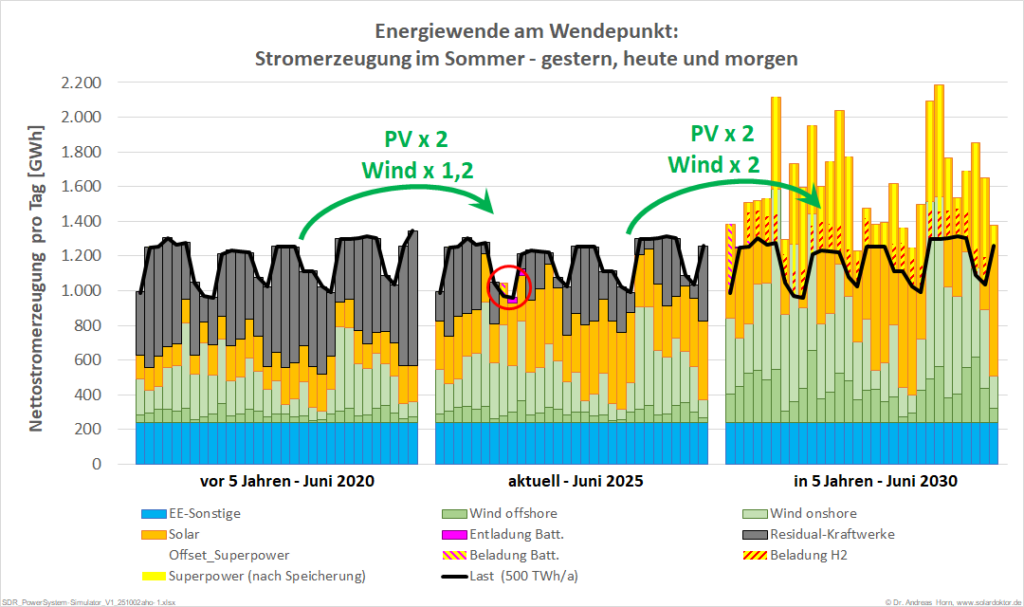

Im ersten Teil von „Energiewende am Wendepunkt“ habe ich erläutert, inwiefern Mitte der 2020er Jahre ein Wendepunkt eintritt. Im vorliegenden Artikel analysiere ich die Auswirkungen des Ausbaus Erneuerbarer Energien im Sommerhalbjahr. Gleich vorweg: Genau in diesem Jahr 2025 „kippt“ die Situation bei der Stromerzeugung im Sommerhalbjahr, wie nachfolgende Grafik schon beim ersten Augenschein deutlich unterstreicht. Die genauen Randbedingungen der Grafik erläutere ich weiter unten im Text.

Der Wendepunkt im Jahr 2025 im mittleren Teil der Grafik wird durch einen unscheinbaren Moment gekennzeichnet. Man blicke in den roten Kreis: Neu – und noch selten – erzeugen die in der Grafik dargestellten Erneuerbaren Energien (EE) innerhalb eines Tages (24h) mehr Strom, als am selben Tag verbraucht wird. In allen vorhergehenden Jahren waren immer die „grauen“ nicht-erneuerbaren Energien vorherrschend, und die EE haben „nur“ Brennstoffe eingespart. Schon in fünf Jahren – mit dem EE-Ausbau, wie er laut EEG gesetzlich vorgesehen ist – sind in der Sommerzeit tage- und wochenlang nicht nur keine konventionellen Kraftwerke mehr nötig, sondern es wird fast täglich reichlich Mehr-Energie produziert.

Bevor wir die Notwendigkeit und Konsequenzen dieser Entwicklung diskutieren, müssen wir aber einen Schritt zurückgehen.

Die vorzüglichen Daten und Grafiken der real gemessenen Stromproduktion in (viertel-) stündlicher Auflösung sind aus den Energy-Charts, dem Agorameter oder z. B. der V2G-Simulation der Lade GmbH gut bekannt. Um einen besseren Überblick zu bekommen, hilft es, die Daten zu vereinfachen. In die obige Grafik sind daher nicht Stunden-, sondern Tageswerte eingeflossen, die bei den EnergyCharts abgerufen wurden. Verwendet wurden Wind on- und offshore, Solar und die Last. Vereinfachend wurde für die kleineren – aber trotzdem wichtigen! – EE wie Wasserkraft, Biogas, Müll, Geothermie, etc. eine „Grundlast“-Produktion von 10 GW angenommen. Um die Tageswerte verwenden zu dürfen wird implizit angenommen, dass ausreichend „intra diem“-Speicher – also vorwiegend Batteriespeicher – vorhanden sind, um das durch den Tageszyklus vorgeprägte Erzeugungsprofil auszugleichen: In diesem Fall sind dann nur noch die Tageserzeugungswerte für die weitere Betrachtung relevant. Benötigt werden hierfür ca. 1 – bis 1,5 kWh/kWp(PV) als Speicherkapazität und eine Flexibilisierung der Verbraucher. Derzeit sind zwar noch nicht so viele Batteriespeicher am Netz (ca. 25 GWh); gebraucht würde aktuell etwa fünfmal so viel Kapazität. Aber der Zubau an Batteriespeichern läuft gut, so dass bei weiterer politischer Unterstützung der intra-diem-Ausgleich bis 2030 möglich erscheint. Die realen Erzeugungsdaten vom Juni 2025 können dann anhand der Soll- und Ist-Leistungen der EE-Anlagen so skaliert werden, dass eine realitätsnahe Projektion – z. B. fünf Jahre in die Zukunft oder Vergangenheit – erstellt werden kann. Der Übersichtlichkeit halber wurde der Strom-Verbrauch unverändert belassen, auch wenn dieser bis 2030 beispielsweise um ca. ein Fünftel steigen wird.

Die Darstellung ermöglicht es, das „große Bild“ der Energiewende zu erkennen: Sind wir auf dem richtigen Weg, und wo sind Korrekturen notwendig? Welche Konsequenzen ergeben sich aus den Veränderungen „am Wendepunkt“?

Wo stehen wir demnächst?

An der Projektion ins Jahr 2030 sieht man, dass wir zukünftig im Sommer fast täglich einen Stromüberschuss haben – mal mehr, mal weniger. Kann dieser Überfluss nachhaltig sein? Ist nicht vielleicht doch schon „zu viel“ Solarstrom im Netz? Wäre es nicht sinnvoller, nur so viel Solarstrom zu produzieren, wie tatsächlich gebraucht wird, d. h. Überschüsse möglichst vollständig zu speichern und später zu verbrauchen? Was zunächst vernünftig klingt hat einen gewaltigen Haken: Wenn jeder Überschuss vermieden und weg-gespeichert werden sollte, dann müssten die Speicher weit überdimensioniert werden, so dass deren Nutzungsgrad stark sinken würde. Sowohl ökologisch als auch ökonomisch gibt es also ein Optimum bei der Kombination aus Erzeugung und Speicherung, für das die insgesamt (!) geringsten Ressourcen und Kosten benötigt werden. Das Ergebnis dieser Optimierungsaufgabe ist die „U-Curve of Energy“, die der Zukunftsforscher Tony Seba schon vor Jahren vorgestellt hat. Dessen Buch „Clean Disruption of Energy and Transportation“ wurde übrigens von MetropolSolar auf Deutsch übersetzt (hier der Kontakt).

Ergebnis: Ja, es ist sinnvoll, einen Überschuss an erneuerbaren Energien zu produzieren – und dafür (teure) Speicher zu sparen. Natürlich bedeutet dies auch, dass ein Teil des Solarstroms nicht genutzt wird, also der Nutzungsgrad bzw. Jahresertrag sinkt und dadurch die Kosten für Solarstrom nicht im selben Maß sinken wie die Anlagenkosten. Wir bekommen dafür aber für einen Großteil des Jahres reichlich Strom im Überfluss – leben also zeitweise in einem Energie-Schlaraffenland. Tony Seba nennt diese Energie „Superpower“. Das bedeutet nicht, dass wir diese Energie sinnlos verschwenden sollten, sondern natürlich bestmöglich nutzen. Die Überschüsse versetzen uns nicht nur in die Lage, Wasserstoff und Derivate herzustellen, die für die Zement- und Stahlherstellung sowie die stoffliche Nutzung (Chemie) dringend benötigt werden. Wir könnten mit dem Energie“überschuss“ sogar anfangen, Kohlenstoff aus der Atmosphäre abzuscheiden, was bekanntlich ein energieintensiver Prozess ist. Aber dafür brauchen wir erstmal reichlich Energie, die über das zwingend benötigte Maß hinaus geht.

Nach dem Wendepunkt…

In den Jahren nach dem Wendepunkt sind die Erneuerbaren Energien nicht mehr nur die „Fuel-Saver“, die helfen, (fossile) Brennstoffe einzusparen. Erst wenn per Speicher und Flexibilitäten die Tagesschwankungen ausgeglichen und Überschüsse vorhanden sind, können in diesen „Schönwetter-Perioden“ Kraftwerke tage- und wochenweise abgeschaltet werden. Dann verschwindet die Ursache für „negative Strompreise“ (siehe Newsletter-Beitrag zur Duck-Curve), und zu sonnigen (oder windigen) Zeiten stellen sich Börsenpreise nahe Null ein.

Manche jahrzehntelang bekannte Lehrmeinung muss dann hinterfragt werden: „Effizienz“ verliert an Stellenwert, wichtiger ist „Effektivität“, außerdem die Optimierung der Nachhaltigkeit im Gesamtsystem. Wenn Strom abgeregelt werden muss, dann (und nur dann!) kann dieser z. B. auch sinnvoll per Heizstab als Wärme gespeichert werden, wenn eine Wärmepumpe dafür zu aufwändig (= ressourcenintensiv) wäre. Das Schlagwort ist „sustainable abundance“ – also „nachhaltigem Überfluss“. Es klingt in unseren Ohren noch sehr fremd, vielleicht sogar abstoßend. Und es wird sicherlich oftmals Widerspruch hervorrufen. Wir – als „Energiesparer“, Energieberater, Klimaschützer – tun uns sicherlich manchmal schwer mit Begriffen wie „intelligenter Verschwendung“. Aber die Energiewende erfordert seit Jahren stetes Umdenken. Wir sind jetzt an einem Wendepunkt, an dem wir althergebrachte – früher vollkommen richtige! – Gedanken und Leitsätze auf den Prüfstand stellen müssen. In manchen Punkten müssen auch wir im eigenen Denken wieder eine Anpassung an die gewaltigen Umwälzungen schaffen, die wir mit der Energiewende – zum Glück erfolgreich – angestoßen haben.

Jenseits des Wendepunkts ist ein „Kipppunkt“ erreicht. Sprich: die Energiewende lässt sich mehr nicht stoppen oder gar zurückdrehen. Auch nicht von einer ideologisch-strukturkonservativen Bundesregierung, die mit dem Versuch, das letzte Wegstück der Energiewende zu verlangsamen, allenfalls die Schmerzen der Geburt einer neuen Energiewelt etwas verlängern kann. Klar bleibt: der schnelle Ausbau Erneuerbarer Energien muss – und wird – weitergehen.

Im nächsten Teil der Serie „Energiewende am Wendepunkt“ wird diskutiert, wie sich das Energiesystem im Winterhalbjahr verändert, und welche Konsequenzen dies hat.