Beobachtungen von Andreas Horn

Die am Anfang des Jahrtausends gestartete „Energiewende“ ist mittlerweile unumkehrbar. Mit dem in der Überschrift angesprochenen Wendepunkt ist also nicht gemeint, dass der Prozess der Energiewende hin zu nachhaltigen, klimaneutralen Energien umgekehrt werden sollte oder könnte: auch eine Bundeswirtschaftsministerin wie Katherina Reiche (CDU), die der Ansicht ist, dass „ein Industrieland wie Deutschland nicht ausschließlich mit Strom aus Wind und Sonne versorgt werden könne“, wird dies nicht ändern, sondern allenfalls den Prozess bremsen oder behindern können. Und die Gründe für die Energiewende – die kritische Versorgungslage mit endlichen fossilen Energieträgern einerseits und die Folgen aus der gigantischen Verlagerung von unterirdisch gebundenem Kohlenstoff aus der Erdkruste in die Atmosphäre – sind heute noch offensichtlicher als vor 25 Jahren. Das Ziel einer Energiewende hin zu „100% Erneuerbare Energien“ bleibt bestehen und ist noch ein hartes Stück Arbeit.

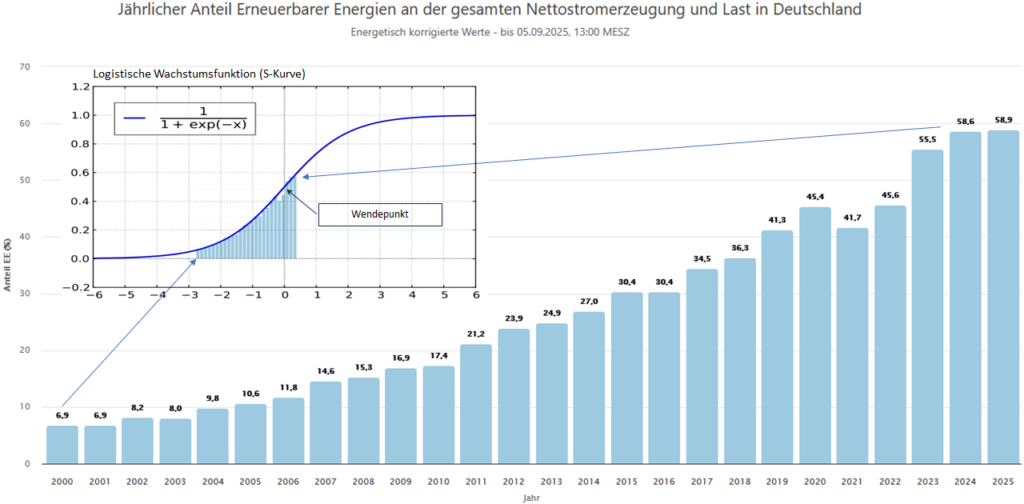

Ein wichtiger Teil der Energiewende ist die Stromerzeugung: der jährliche Anteil Erneuerbarer Energien liegt mittlerweile bei über der Hälfte – mit steigender Tendenz. In den EnergyCharts des Fraunhofer ISE ist das Wachstum gut zu erkennen: die Form entspricht einer sogenannten „logistischen Funktion“ bzw. Wachstumskurve. Der Wendepunkt dieser S-Funktion markiert den Punkt, an dem die Wachstumsgeschwindigkeit am höchsten ist und die Kurve von einer Linkskurve zu einer Rechtskurve übergeht.

Vor dem Wendepunkt ist das Wachstum annähernd exponentiell, danach verlangsamt sich das Wachstum: bis die letzten Prozentpunkte fossiler Stromerzeugung ausgemerzt sind, brauchen wir also noch Geduld!

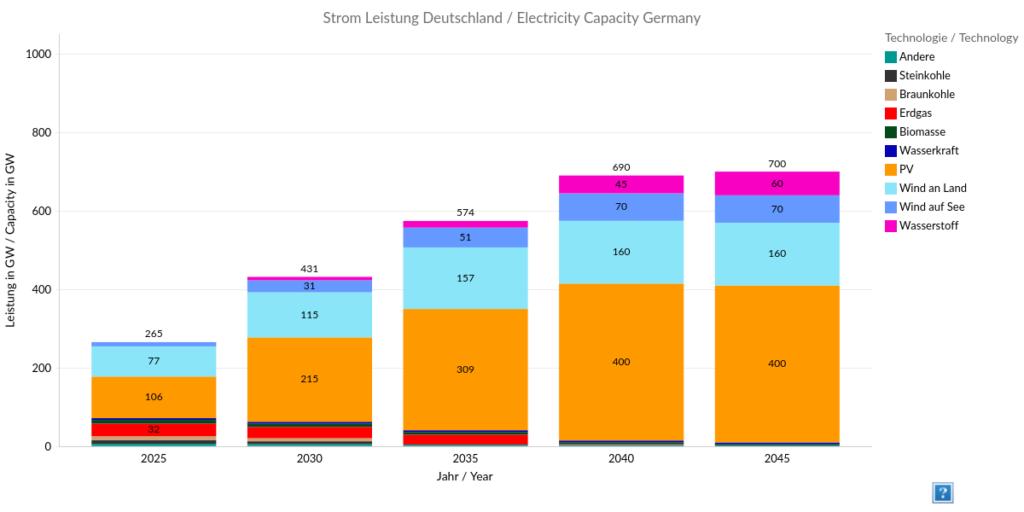

Dass sich das Wachstum beim Anteil Erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung in den nächsten Jahren verlangsamt bedeutet aber keinesfalls, dass sich auch der Neubau von Solar- und Windkraftwerken bald verlangsamen würde. Denn um die restlichen fossilen Energien komplett ersetzen zu können, muss die Leistung der EE-Anlagen weiter stark erhöht werden. Die PV-Leistung soll bis 2030 verdoppelt und bis 2035 verdreifacht werden, und im Windbereich soll die Leistungssteigerung nur unwesentlich geringer ausfallen. Wenn nach 2040 die maximale Erzeugungskapazität der EE-Anlagen erreicht wird, ist in zunehmendem Maß ein Repowering der Anlagen notwendig, so dass auch die langfristigen Branchen-Aussichten gut sind.

Abbildung : EE-Ausbau gemäß der Langfristszenarien für das deutsche Stromsystem des Fraunhofer ISE.

[Quelle: Fraunhofer ISE.]

Auch in anderer Hinsicht steht die Energiewende im Strombereich im Jahr 2025 an einem Wendepunkt: der PV-Ausbau ist mit einer installierten Gesamtleistung von rund 108 GWp so weit fortgeschritten, dass ab jetzt zunehmend häufiger stunden- und tageweise der Stromverbrauch komplett durch Erneuerbare Energien bereitgestellt werden kann. Dies ist unumkehrbar und hat – insbesondere in Verbindung mit dem weiteren EE-Ausbau – weitreichende Konsequenzen: Zeiten mit Strompreisen nahe Null nehmen stetig zu, und die Laufzeiten fossiler Kraftwerke nehmen ab. Die Wirtschaftlichkeit fossiler Kraftwerke wird immer prekärer, während gleichzeitig gesicherte Leistung als Backup weiterhin benötigt wird.

Rollenwechsel vom „fuel-saver“ zur Systemverantwortung

Während Erneuerbarer Energien bisher praktisch nur als „fuel saver“, also zur Einsparung fossiler Brennstoffe dienten, so müssen diese zukünftig zusätzlich die Systemverantwortung übernehmen. Wie schon im fossilen Energiesystem ist dafür eine Überdimensionierung der Erzeugungsleistung notwendig. Und wie schon im überkommenen fossilen Energiesystem sind Speicher nötig, nur dass statt Kohlehalden, Gaskavernen und Erdölspeichern, die saisonal mit mehrmonatiger Bevorratung ausgelegt waren, zukünftig Batteriespeicher vorwiegend für die „intra.diem-Speicherung“, sowie „inter-dies-Speicher“ – wohl überwiegend in Form von Wasserstoff und Derivaten – für die Überbrückung von wetterbedingten Energiemangellagen für einige Wochen im Winterhalbjahr erforderlich. Das Verhältnis von Überkapazitäten und Speichervolumen muss neu justiert werden, so dass neben der unabdingbaren Versorgungssicherheit auch die Bezahlbarkeit weiter gegeben ist.

Im nächsten Teil der Serie „Energiewende am Wendepunkt“ wird diskutiert, wie sich das Energiesystem im Sommerhalbjahr verändert und welche Konsequenzen dies hat.