Eine Studieneinblick von Matthias Hüttmann

[Foto: Heinz Wraneschitz]

Etwa die Hälfte des europäischen Energieverbrauchs entfällt auf Wärme (Heat is half). Immer noch wird der weitaus größte Teil davon derzeit mit fossilen Brennstoffen erzeugt. Dass hier speziell die Solarthermie viel leisten kann; dass sie kostengünstig und auch emissionsfrei funktioniert, ist ein alter Hut. Deshalb wird auch weltweit nach wie vor sehr viel auf diese Technologie gesetzt. Aktuelle Zahlen zu den Märkten liefert der Bericht Solar Heat Worldwide. Verfasst wurde die Übersicht wie schon länger gewohnt vom österreichischen Institut für Nachhaltige Technologien AEE INTEC. Für die Studie wurden Marktdaten aus mehr als 70 Ländern zusammenzutragen. Das IEA Solar Heating & Cooling Programm finanzierte den Report gemeinsam mit dem österreichischen Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur.

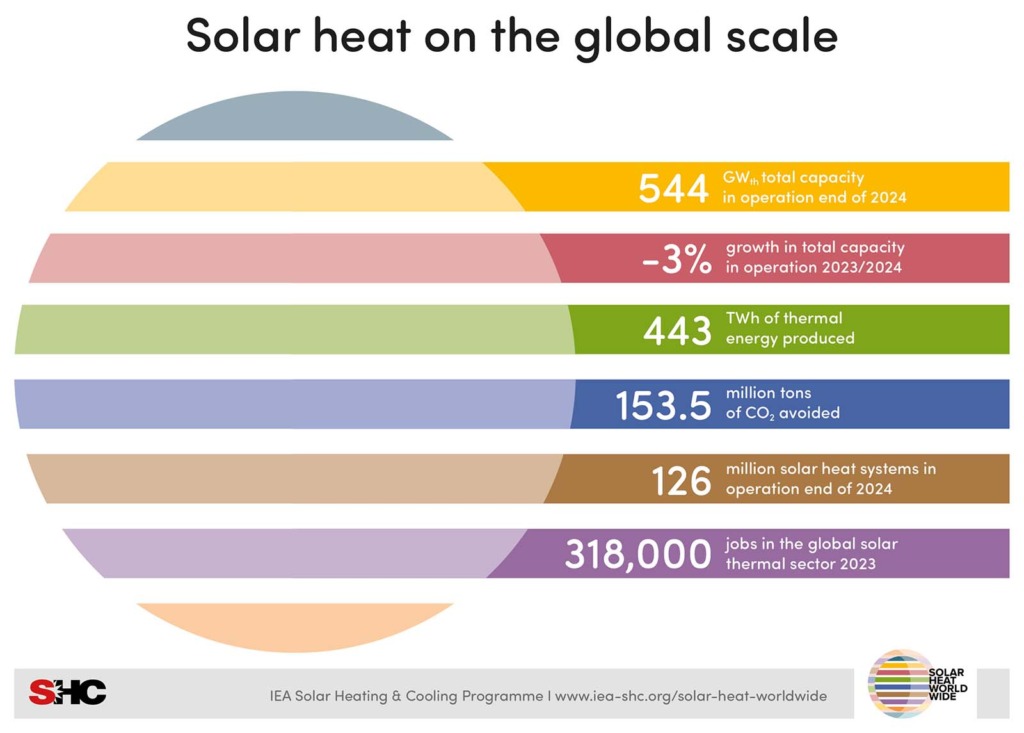

[Quelle: IEA, Solar Heating & Cooling Programm]

Global gesehen hat der Solarthermiemarkt 2024 zwar einen Rückgang von 14 % erlebt, die neu installierte thermische Leistung war mit 17,8 GW oder 25,4 Millionen Quadratmetern Kollektorfläche jedoch wieder nach wie vor sehr hoch. Dadurch erreichte die gesamte installierte Solarthermieleistung Ende letzten Jahres 544 GW, was einer Kollektorfläche von 777 Millionen Quadratmetern entspricht. Die jährliche Energieausbeute der installierten Solarthermie betrug 443 TWh, was einer Einsparung von 47,6 Millionen Tonnen Öläquivalent und 153,5 Millionen Tonnen CO2 entspricht. Und wenngleich die klassische Solarthermie im Gebäude immer weniger nachgefragt wird (*siehe auch Absatz am Ende) ist die solare Trinkwarmwasserbereitung und Raumheizung in Gebäuden in den meisten Regionen der Welt noch vorherrschend. Unter dem Druck von Wärmepumpen und einer zunehmenden Elektrifizierung ging dieses Segment weltweit betrachtet jedoch 2024 ebenfalls um 14 % zurück.

Deutschland auch mit vorne

Während, wenig überraschend, China 2024 seine Vorrangstellung weiter ausgebaut hat, verzeichneten in Europa die Niederlande den höchsten Anstieg bei der neu installierten Solarfernwärmekapazität. Trotzdem konnte auch Deutschland nach längerer Zeit wieder mal einen Spitzenplatz erringen: Nirgendwo sonst wurden so viele photovoltaisch-thermische (PVT, oder auch Hybrid)-Kollektoren neu installiert. Diese gewinnen gerade auf dem Feld der Gebäudeintegration an Bedeutung, was vor allem dem wachsenden Zubau von Wärmepumpen geschuldet ist.

Passend dazu gibt es immer mehr PVT-Anbieter: die Autoren der Studie zählen 46 Hersteller, die sich speziell auf dieses Marktsegment konzentrieren. Insgesamt wurden dabei 37,5 MW thermische Leistung und 18,6 MW elektrische Peak-Leistung installiert – was einem Anstieg der thermischen Leistung um 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Hinter PVT-Spitzenreiter Deutschland folgen die Niederlande und danach gleichauf Spanien und China.

„Balkendiagramm-Wettrennen“ von wassergeführten Sonnenkollektoren, 2010 bis 2023 (in m²)

[Quelle: IEA, Solar Heating & Cooling Programm]

Großanlagen im Kommen

Die industrielle Prozesswärme und solare Fernwärmesysteme, getrieben von Industrie- und Fernwärmeunternehmen auf allen fünf Kontinenten weltweit, sind Boom-Branchen. Bei diesen CO₂-freien Solarthermielösungen gibt es ein dynamisches Wachstum. Sie werden zunehmend als Baustein einer dekarbonisierten Zukunft erkannt, insbesondere in Sektoren, in denen eine Elektrifizierung allein schwer zu realisieren ist, so Christoph Brunner von AEE Intec, einer der Hauptautoren des Berichts. Weltweit wurden mindestens 106 Anlagen für industrielle Solarwärme (SHIP, Solar Heat in Industrial Processes) mit einer Leistung von 120 MW in Betrieb genommen, was einem Anstieg von 28 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Weitere 125 MW sind aktuell im Bau. Darunter sind insbesondere drei Multi-Megawatt-Anlagen für Kupferminen in Chile. Damit stieg die weltweite Zahl auf 622 Anlagen mit einer thermischen Gesamtleistung von 2.378 MW, was einer Kollektorfläche von 3,4 Millionen Quadratmetern entspricht. Der größte Teilbereich der großtechnischen Solarthermieanlagen ist die solare Fernwärme mit einer thermischen Leistung von 1.982 MW (2,8 Millionen Quadratmeter).

Mit Temperaturen von bis zu 400°C ist die Solarthermie eine wichtige Option für die Erzeugung von Wärme für industrielle Prozesse. Denn vom Trocknen über Pasteurisieren und Sterilisieren bis hin zum Destillieren oder Nitratschmelzen – mehr als die Hälfte der benötigten Prozesswärme entspricht diesem Temperaturbereich. Erst kürzlich kam die Studie Solare Prozesswärme für die deutsche Industrie des Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) zu der Erkenntnis: Industrielle Prozesswärme kann bereits heute – auch in Deutschland – mit Hilfe von Solarthermie deutlich günstiger erzeugt werden, als das konventionelle Erdgasanlagen vermögen.

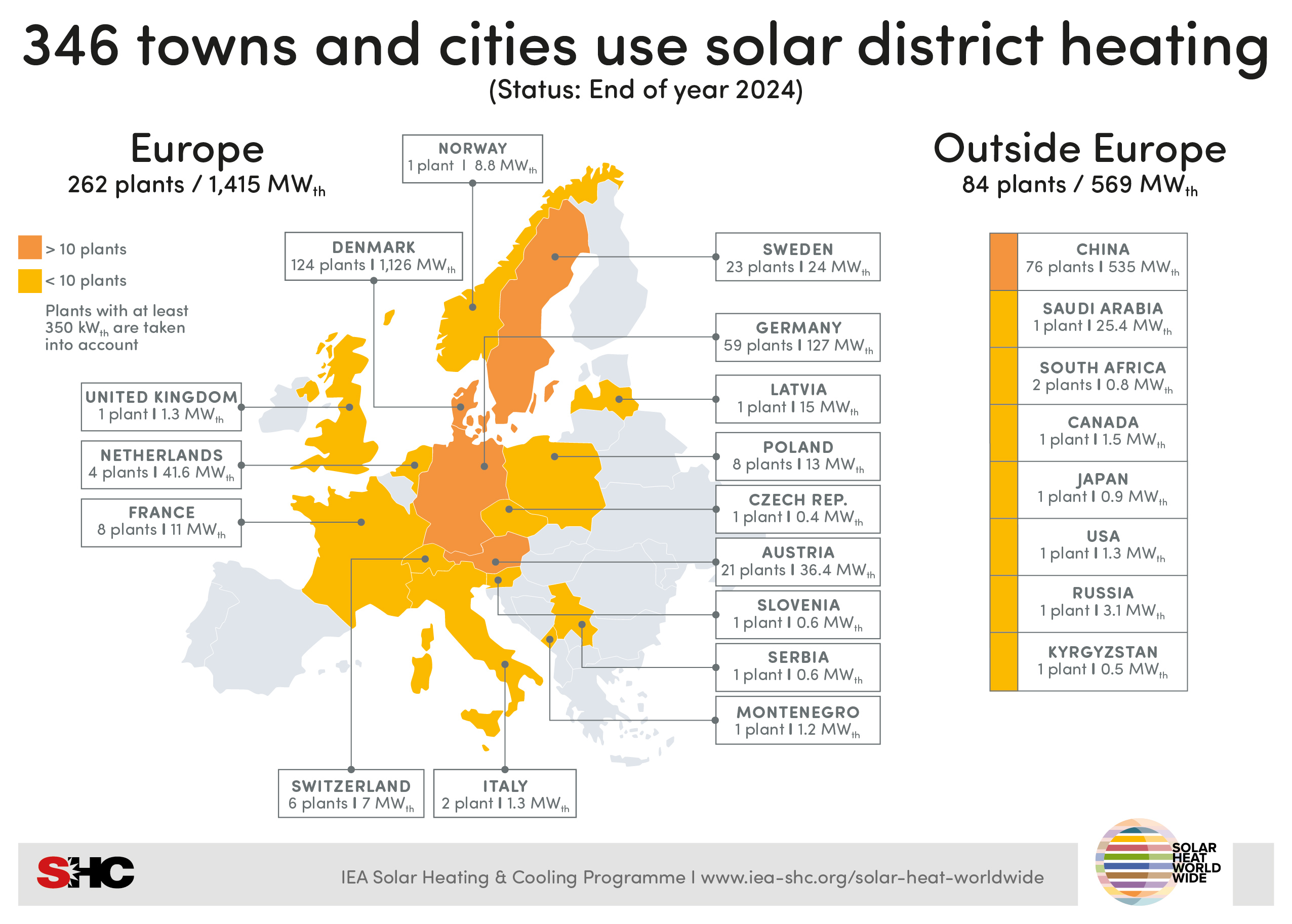

Darüber hinaus sind Freiflächen-Solarthermieanlagen wesentliche Bausteine von dekarbonisierten Wärme- und Kältenetzen. In Verbindung mit Saisonalspeichern können sie einen signifikanten Teil der Versorgung übernehmen. Bereits heute profitieren weltweit 346 Städte und Gemeinden von Solarenergie, die in ihre Fernwärmenetze integriert sind. Zehn davon, mit einer Gesamtleistung von 74 MW, wurden 2024 wurden in Betrieb genommen, 34 MW fielen alleine auf eine neue Anlage in den Niederlanden. Aber auch in den Balkanstaaten ändert sich viel. So ist die Planung für ein Großprojekt für ein 44-MW-Kollektorfeld inklusive saisonalem Speicher im Kosovo (Pristina) weit fortgeschritten. In Serbien (Novi Sad) sind Pläne für ein 27-MW-Solarkollektorfeld ebenfalls in Verbindung mit einem saisonalen Wärmespeicher in Arbeit. Zunehmend kommen neben den industriellen Anlagen auch kommunalen Versorgungsunternehmen und auch Tourismusresorts als Abnehmer der erneuerbaren Wärme hinzu. Nicht verwunderlich, bieten solarthermische Technologien schließlich ein breites Spektrum für eine sichere Energieversorgung an.

[Quelle: IEA, Solar Heating & Cooling Programm]

Weitere Informationen

Der Bericht „Solar Heat Worldwide 2025” präsentiert die neuesten Daten zu den wichtigsten Anwendungen der solaren Wärme- und Kältetechnik, darunter Warmwasserbereitung in Wohngebäuden, Fernwärme, Prozesswärme, solare Kühlung und Trocknung. Der vollständige Bericht und begleitende Infografiken stehen unter https://www.iea-shc.org/solar-heat-worldwide zum kostenlosen Download bereit.

Kommentar:

Gebäudeintegrierte Solarthermie nicht vergessen!

Dass diese Nutzung ein wenig aus dem Fokus verschwindet, ist möglicherweise ein großer Fehler. Erst kürzlich, im März 2025, kam die Studie Die Energiewende kosteneffizient gestalten: Szenarien zur Klimaneutralität 2045 unter anderem zu dem Ergebnis: Im Zuge der notwendigen Absenkung des Endenergiebedarfs muss nicht zuletzt die Solarthermie deutlich ausgebaut werden, um ihren sinnvollen Anteil beitragen zu können. Dabei, so die Forschenden, müssen Maßnahmen zur klimaneutralen Wärmebereitstellung eine deutlich größere Bedeutung erhalten. Hierzu ist die vermehrte Nutzung von klimaneutral hergestellten Energieträgern die entscheidende Strategie. Auch wenn es sicherlich einen steigenden Anteil an Gebäuden geben wird, welcher durch Wärmenetze versorgt wird, wird mit Solarthermie erzeugte Wärme ein Vielfaches der heutigen solaren Wärmeproduktion betragen müssen. In den Szenarien der Wissenschaftlerinnen entfielen dabei zwei Drittel auf gebäudeintegrierte Anlagen und ein Drittel auf Anlagen, die in Wärmenetze einspeisen.