Eine Analyse von Jörg Sutter

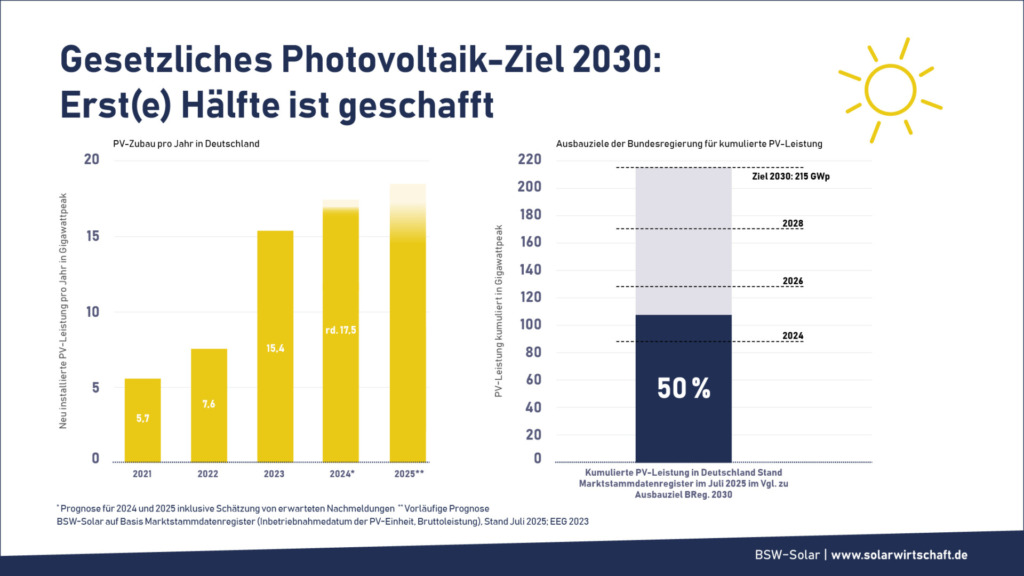

Beginnen wir mit der positiven Nachricht: Wie der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) meldet, ist inzwischen die Hälfte des PV-Ausbauzieles im EEG erreicht: 215 Gigawatt (GW) PV-Leistung sollen für den Klimaschutz bis zum Jahr 2030 bereitstehen, 108 GW sind heute schon am Netz.

Wichtig ist nun, den weiteren Ausbau zu forcieren und nicht abzubremsen. Denn: Für die ersten 108 GW haben wir rund 25 Jahre gebraucht, bis Ende 2030 stehen und nun aber nur noch 5 ½ weitere Jahre zur Verfügung. Und aktuell ist der Markt nicht auf Beschleunigung gestellt: Vermutlich durch die Verunsicherung der Bundestagswahl, aber auch zum Beispiel die Unsicherheit durch die noch immer nicht erfolgte Freigabe von Teilen des Solarpaket I durch die EU-Kommission ging es im 1. Halbjahr nur schleppend: Nach EEG müssten in diesem Jahr rund 18 GW neue PV-Anlagen installiert werden, im ersten Halbjahr hätten es also 9 GW sein müssen. Real verzeichnet sind derzeit ca. 7 GW, auch wenn einige Anlagen sicher noch nachgemeldet werden. Aktuell deckt laut BSW Solar die PV rund 15 % der deutschen Stromversorgung.

Politik irritiert

Ein Problem sind auch die politischen Aussagen, die derzeit getätigt werden und erste energiewirtschaftliche Entscheidungen, die daran zweifeln lassen, dass die neue Bundesregierung die Klimaziele so ernsthaft verfolgt wie es notwendig ist. Zuerst die Priorität für den Bau neuer Gaskraftwerke, dann der Bruch des Versprechens zur Senkung der Stromsteuer für alle. Können wir uns denn darauf verlassen, dass das im Koalitionsvertrag angekündigte Energy Sharing für die PV nun endlich kommt oder wird das auch abgeräumt?

Da ist es dann erst einmal beruhigend zu hören, dass die Bundesregierung zu den national, europäisch und international vereinbarten Zielen des Klimaschutzes steht, das sagte Bundeskanzler Merz in der Fragestunde im Deutschen Bundestag am Mittwoch auf eine entsprechende Frage. Auf die öffentlich unterschiedlichen Aussagen von Umweltminister Schneider und Wirtschaftsministerin Reiche angesprochen, antwortete er: „Es gibt keinen Dissens, allenfalls die Frage, ob wir das tatsächlich so erreichen können, wie wir es uns vorzeitig zusammen vorgenommen haben“, sagte der Kanzler. „Wenn dies möglich ist, tun wir alles, um es zu ermöglichen.“, so Merz.

Derweil verzweifeln die Praktiker der PV-Umsetzung dann aber an der Unsicherheit der Einspeisevergütung bei größen PV-Anlagen, der Unsicherheit durch die aktuelle Rechtsprechung zu Kundenanlagen und an der oft mangelhaften Kommunikation mit den jeweiligen Netzbetreibern, mit denen nicht erst seit dem Solarspitzengesetz eine ganze Reihe von Punkten abgestimmt werden muss, bevor die Solarmodule auf dem Dach ihre Arbeit aufnehmen können.

Mehr Ausbau gefordert

Wir als DGS können uns den Aussagen von Carsten Körnig (BSW-Solar) nur anschließen: „An einem stärkeren Ausbau der Photovoltaik und Speicher führt klima- und energiepolitisch kein Weg vorbei. Die aktuelle Hitzewelle und zunehmende Klimafolgeschäden verdeutlichen dies schmerzhaft“, so der Hauptgeschäftsführer.

Und auch die Speicher müssen ausgebaut werden, das zeigte sich auch Ende Juni wieder in vermehrten Zeiten von negativen Strompreisen, die genau an den sehr sonnigen Tagen tagsüber aufgetreten sind. Durch mehr Speicher, aber vor allem auch durch mehr Flexibilität beim Strombezug, zum Beispiel in der Industrie, könnte das gemildert werden. Seit Anfang Juli sind keine negativen Strompreise an der Strombörse mehr zu beklagen – daran ist jedoch die internationale Lage schuld: Nachdem die Schweiz und auch Frankreich einige Atomkraftwerke aufgrund der Hitze drosseln mussten, ist Strom in Europa wieder ein wertvolleres Gut. Das lässt auch für den Marktwert hoffen, denn dieser (genauer: der „Marktwert Solar“, also der Strombörsenpreis für PV-Strom) lag im Mai bei knapp unter 2,0 Cent/kWh, im Juni sogar nur noch bei 1,843 Cent/kWh. Eine Analyse dazu findet sich in der heutigen Meldung von Andreas Horn, der das genauer angesehen hat.