Ein Bericht von Heinz Wraneschitz

[Bildquelle UBA ]

Dass auch Mitarbeitende von Ministerien eigene Ansichten vertreten, stellte Philipp Brodbeck beim 33. CARMEN-Symposium in Würzburg unter Beweis. „Es ist nicht die Meinung des Ministeriums“, stellte der Referatsleiter im Bayerischen Wirtschafts- und Energieministerium klar heraus, als er bekannte: „Es ist schade, dass die Ampel-Koalition zerbrochen und deshalb das Kohlendioxid-Speichergesetz noch nicht gekommen ist.“ Brodbeck moderierte jenen Teil des Symposiums, in dem es um „Carbon Management: Strategien und Praxisansätze“ ging.

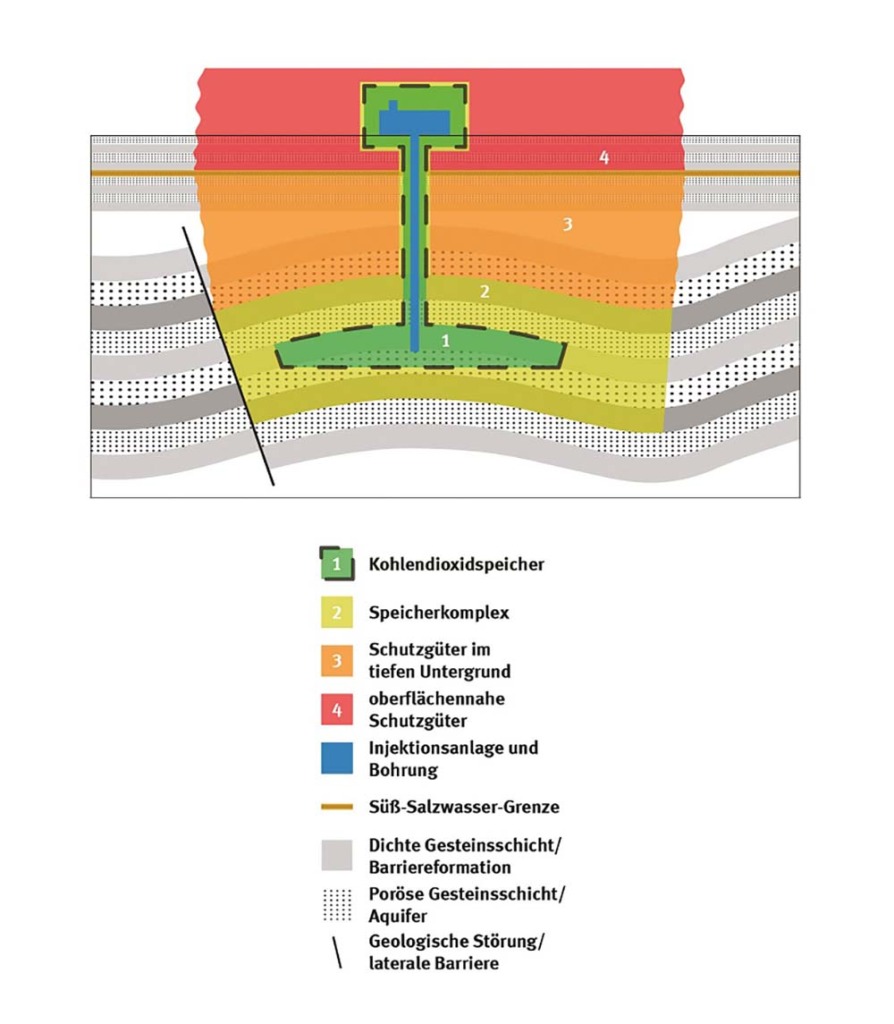

Carbon Management: Man könnte den Begriff wohl mit „CO2 – aus den Augen, aus dem Sinn“ umschreiben. Denn dazu gehören solche Techniken wie CCS – „Carbon Capture and Storage“: Bei der Verbrennung entstehendes CO2 wird nicht in die Luft entlassen, sondern eingefangen und zum Beispiel in flüssiger Form unterirdisch eingelagert. Eine andere stark beachtete Technik ist CCU – „Carbon Capture and Utilization“; laut Umweltbundesamt „Abscheidung, Transport und anschließende Nutzung von Kohlenstoff“.

Dafür braucht es natürlich gesetzliche Vorgaben auf Bundes-, aber auch auf Landesebene. Die von der Ampel erarbeitete „Bundes-Carbon-Management-Strategie (CMS) ist zwar noch nicht veröffentlicht, kommt aber bald“ – auch unter Schwarz-Rot, gab sich der Ministeriale Brodbeck überzeugt. Und es klang auch durch, dass er sicher sei, „sein“ Minister Hubert Aiwanger werde just genau zur Zeit seines Vortrags den >Aktionsplan CCU/CCS zum Carbon Management in Bayern< durchs Kabinett bringen.

Wenn ein Beamter eine Woche vor dem Minister…

Hier aber lag er falsch: Der bayerische Ministerrat befasste sich erst eine Woche später auf der Zugspitze mit dem Aktionsplan. Darin ist beschrieben, wie Bayern künftig mit „in der Abfallwirtschaft und der Industrie, vorrangig der Kalk-, Mineralöl-, Zement sowie der chemischen Industrie unvermeidbare CO2-Emissionen“ umgehen will. Dafür sieht der Plan CCU und CCS vor.

Aber zuerst müssten die CO2-Emissionen effektiv reduziert und natürliche Kohlenstoffsenken wie Moore gestärkt werden, ist im Plan auch zu lesen. Über CO2-Abscheidung an Öl- oder Gas-Kraftwerken steht darin dagegen kein einziges Wort.

Brodbeck hatte jedenfalls schon in Würzburg verkündet: „Wir starten morgen mit der Umsetzung. Die 20 Maßnahmen in sieben Handlungsfeldern sind finanziert.“ Den Infrastrukturbedarf dafür beschrieb beim Symposium Amanda Pleier von der Forschungsstelle für Energiewirtschaft. Den hat die FfE in Auftrag von Bayerns Wirtschaftsvereinigung VBW ermittelt.

[Foto: Heinz Wraneschitz]

„Im Kern steht fest: Ohne CO2-Abscheidung geht es nicht.“ Und: Egal, ob nun alles CO2 aus der Zement- und Kalkherstellung oder anderen unvermeidbaren Prozessemissionen gespeichert werde (CCS), oder ob ein „Kreislaufszenario“ zum Tragen komme mit CO2-Nutzung für die Herstellung von Methanol oder anderer Produkte (CCU): „Wir brauchen überregionalen Transport.“

Erdgasleitungen nicht für CO2 geeignet

Wenn aber das CO2 flüssig transportiert werde unter 150 Bar Druck, „dann halten das die bestehenden Erdgasleitungen nicht aus. Ein neues Netz, eine eigene CO2-Pipeline ist notwendig“, machte Forscherin Pleier klar. Denn dieser Transport sei billiger als der per Schiff oder Bahn. Doch der Leitungsbau gehe nicht von heute auf morgen: „Damit es 2040 funktioniert, muss jetzt entschieden werden. Das ist aber das Best Case Szenario“, schränkte sie sofort ein.

Und dann warf Pleier noch einen Punkt in die Diskussion, der bisher kaum öffentlich wahrgenommen wird: Wenn das CO2 wie vielfach beschrieben offshore, also irgendwo unter der Nordsee in die Kavernen verpresst werden soll, welche vorher Erdgas enthielten – dann muss dorthin durch diese Pipeline auch das ganze Klimagas aus Österreich oder Tschechien fließen. Also mehr als nur das aus Bayern oder Süddeutschland.

„Wir müssen schon jetzt mit den Nachbarländern reden“, empfahl Amanda Pleier. Denn auch die Kosten sind nicht ohne: „Eine bis drei Mrd. Euro. Wir werden wohl eher am oberen Rand landen.“ Damit es etwas günstiger kommen könnte, müsse man den Bau mit den ebenfalls vehement geforderten Leitungen für das so genannte Wasserstoff-(H2-)Kernnetz koordinieren, so ihr Vorschlag. Eine wichtige Frage wollte sie aber nicht konkret beantworten: „Wer das CO2-Netz bezahlt? Ob Industrie oder Staat, das ist offen, wie auch beim H2-Netz.“

Was aber der Ministeriale Brodbeck in Würzburg als Fakt verkündete: „Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche kennt den Bayerischen Aktionsplan und weiß um die Bedeutung. Wir können nicht alleine arbeiten, müssen in den Austausch mit Wirtschaft, Wissenschaft, Bund und EU kommen. Ohne Zusammenarbeit kommen wir nicht weiter.“

Doch wer zum Beispiel die Medien bei Reiches Auftritt am Tag der Industrie Ende Juni verfolgt hat, musste etwas anderes vermuten. Denn die Ministerin möchte künftig bei der Stromerzeugung wieder mehr auf dem Gaskraftwerkspfad wandeln, statt die Erneuerbaren Energien massiv zu unterstützen. Und: „Dann braucht es das Thema CCS, um Klimaneutralität voranzubringen“, wird Reiche zum Beispiel von der ContextCrew Neue Energie zitiert.

Darüber schütteln Fachleute wie Felix Schenuit von der Stiftung Wissenschaft und Politik wohl nur den Kopf: „Belege dafür, dass CCS im großen Stil und kommerziell in Gaskraftwerken einsetzbar ist, stehen noch aus.“

Alternativvorschläge zu CO2-Ablagerung

Die von EEG-Pionier Hans-Josef Fell geführte Energy Watch Group schlägt stattdessen „extrem schnell wachsende Großalgen für die aktive CO₂-Entnahme“ vor: „Die binden CO₂ sehr wirksam, stärken marine Ökosysteme und liefern nachhaltige Rohstoffe“.

Ähnliches ist aus der Schweiz zu hören: „photosynthetische Bakterien, so genannte Cyanobakterien oder Blaualgen, wurden stabil in ein druckbares Gel eingebracht und daraus einen Werkstoff entwickelt, der lebt, im Innern wächst und aktiv Kohlenstoff aus der Luft entfernt. Eine zweifache Kohlenstoffbindung“ nennt das die Eidgenössische Technische Hochschule ETH Zürich.

In die Reihe Gegner der Reiche`schen CCS-Abscheidungseuphorie hat sich auch Jochen Theloke gestellt, der Geschäftsführer der VDI-Gesellschaft „Energie und Umwelt“. Der fordert passend dazu brandaktuell im gleichnamigen Fachmagazin: „Die Nutzung von CCS in der Kraftwerksstrategie sollte vermieden werden und stattdessen auf unvermeidbare Prozessemissionen aus Industrie und Chemie beschränkt bleiben.“ So, wie es auch Bayerns Plan vorsieht.

Und nochmal Theloke: „Die von der Ampelkoalition eingeleiteten Maßnahmen müssen von der neuen Bundesregierung konsequent umgesetzt und weiterentwickelt werden, um das Ziel eines klimaneutralen, sicheren und bezahlbaren Energiesystems zu erreichen. Das Motto lautet: Machen ist wie wollen, nur krasser“, so der VDI-Mann. Damit aber ist er wieder auf einer Linie mit dem Wirtschaftsministerialen Brodbeck.