Ein Bericht von Heinz Wraneschitz

Baukostenzuschüsse sind in der Energiewirtschaft seit jeher an der Tagesordnung. Sie werden vom zuständigen Stromnetzbetreiber erhoben. Wenn ein Anschlussnehmer entweder eine höhere Bezugsleistung beantragt hat oder überhaupt ans (entfernte) Stromnetz angeschlossen werden wollte, war und ist ein Baukostenzuschuss (BKZ) fällig. Denn entweder muss das Netz bis zum Anschlusspunkt verstärkt oder womöglich sogar neu bis zum Abnehmer verlängert werden. Aber: Gesetzlich geregelt sind BKZ nur für Verbraucher:innen auf der Niederspannungsebene, also für den Bezug von Strom mit 230/400 Volt Spannung. Hier gilt §11 der so genannten Niederspannungsanschlussverordnung (§ 11 NAV).

Große Stromspeicher sind jedoch Abnehmer und Einspeiser gleichzeitig. Und sie werden auch nicht auf der Niederspannungs-, sondern auf der Mittel- oder Hochspannungsebene (10 bis 380 kV) der Stromnetze installiert. „Speicheranlagen stärken die Leistungsfähigkeit des Netzes und entlasten das Netz damit. Die Bereitstellung systemdienlicher Leistung sollte nicht durch hohe Baukostenzuschüsse behindert werden.“ Oder anders gesagt: Wer große Stromspeicher baut, zum Beispiel in Verbindung mit PV- oder Wind-Kraftwerken, müsse von Baukostenzuschüssen befreit werden: Was sich nicht nur Ökoenergie-Organisationen oder -Betreiber wünschen, ist so wörtlich als eine zentrale Forderung im Positionspapier „Energiewende ermöglichen – drei Schritte, um das Potential von Stromspeichern zu heben“ nachzulesen. Das hat der Energiewirtschaftsverband BDEW, der auch die meisten Stromnetzbetreiber vertritt, vor knapp drei Jahren veröffentlicht; Die DGS-News haben damals darüber berichtet.

Doch die Realität sieht völlig anders aus: Aktuell gilt nicht BKZ-Freiheit, sondern Bezahl-Pflicht für Unternehmen, welche Stromspeicher ans Netz anbinden wollen.

Die Summen können leicht in die Millionen gehen, wie ein Beispiel aus Mittelfranken zeigt. Denn anders als der BDEW schaut die Bundesnetzagentur BNetzA nicht auf die Kosten für die Speicherbetreiber, sondern auf die aus einer möglichen BKZ-Freiheit entstehende Steigerung der Netzgebühren. Die wiederum müssten alle Stromkund:innen bezahlen. „Oberhalb der Niederspannung besteht zwar keine unmittelbare gesetzliche Verpflichtung zur Erhebung von BKZ. Die Erhebung ist für den Bereich der Elektrizitätswirtschaft jedoch auch oberhalb der Niederspannung allgemein üblich sowie rechtlich anerkannt“, steht in einem Positionspapier der BNetzA vom November 2024.

Ein BGH-Urteil macht ratlos

Zudem hat der Bundesgerichtshof am 17. Juli 2025 die BKZ-Pflicht für Speicher in der Mittelspannungsebene sogar per Beschluss BGH EnVR 1/24 juristisch bestätigt, wenn auch nur grundsätzlich: „Es liegt im Entscheidungsspielraum des Verteilernetzbetreibers, für netzgekoppelte Batteriespeicher einen nach dem Leistungspreismodell berechneten Baukostenzuschuss zu erheben.“ Nicht erst seitdem ist die Verunsicherung bei potenziellen Speicher-Errichtern riesig.

Denn „grundsätzlich“ bedeutet im juristischen Sprachgebrauch auch: nicht alles ist eindeutig geregelt. Dies wurde dieser Tage bei einer Online-Veranstaltung der Interconnector GmbH über die „Folgen des BKZ für Batteriespeicher“ deutlich. Interconnector, aus Eigensicht „Innovation“ des baden-württembergischen Versorgungs- und Netzkonzerns EnBW, ist Organisator des „Virtuellen Kraftwerks“ von EnBW. Dort ist es unter anderem möglich, Ökostrom zu vermarkten – aber auch an Fachinformationen zu kommen.

BKZ umstritten: Speicher bezieht und liefert

Referentin war Fachanwältin Bettina Hennig von der Berliner Kanzlei vbvh. Aus ihrer Sicht ist die Frage „BKZ auch für Speicher ein Dauer-Streit“, der trotz der BGH-Entscheidung nicht abgeschlossen wurde. „Der BKZ bleibt umstritten, denn ein Speicher ist kein normaler Verbraucher“, konstatierte Hennig und bezog sich dabei auf §118 Abs. 6 des Energiewirtschaftsgesetzes EnWG. Nach dieser Regelung sind Speicher bis 2029 von Netzentgelten befreit; demnach dürfe es nach ihrer Meinung auch keine BKZ geben.

Zudem werde die Frage nach der Netzdienlichkeit von Speichern nicht gestellt, die ja oft eine Netzverstärkung verhindere und damit Kosten einspare. „Und dann gibt`s auch noch §17 EEG 2023 sowie §8 Abs. 3 KraftNAV.“ Im EEG steht zur Kapazitätserweiterung für Einspeiser: „Die Kosten der Optimierung, der Verstärkung und des Ausbaus des Netzes trägt der Netzbetreiber.“ Und die KraftNAV regelt ebenfalls gesetzlich: „Kosten zur Verstärkung des Netzes sowie einen Baukostenzuschuss hat der Anschlussnehmer nicht zu tragen.“ Doch wisse nach Bettina Hennis Überzeugung bis heute niemand, welche Rechtsfolgen diese Einspeiser-Regelungen für die Bezugsseite des Stromnetzzwitters Speicher haben.

Die promovierte Juristin fasste ihren Vortrag so zusammen: „Beantwortet ist durch das BGH-Urteil: ja, BKZ gehen auch bei Speichern. Offen ist dagegen: was bedeuten Netzkostenneutralität und Netzdienlichkeit. Aber: Es geht laut BGH auch nicht, dass es immer BKZ gibt. Und was ist mit Großspeichern am Hochspannungsnetz oder mit Grünstromspeichern? Auch das ist nicht geklärt.“

Monopolistisches Stromnetz-System

Hennig sparte zudem nicht mit Kritik und Forderungen: „Es kann nicht sein, dass einerseits ein faktischer Monopolist den Netzausbau (dank fremdfinanzierter Speicher; d. Red.) reduzieren kann und dann trotzdem Geld verlangen.“ Und: wenn der Netzbetreiber schon BKZ verlangen dürfe, dann müsse er zuvor „ernsthaft prüfen, welche Kostenreduktion sich ergibt“.

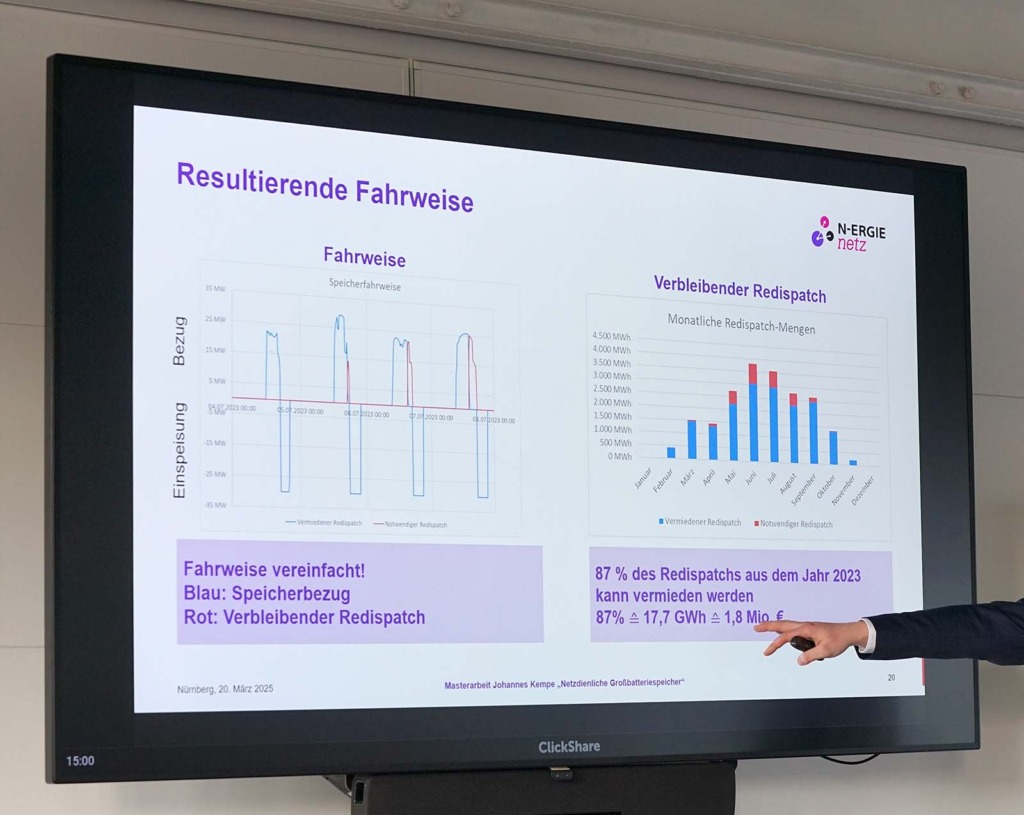

Denn – wie die DGS-News im Frühjahr berichteten: Netzdienliche, in Abstimmung mit dem Netzbetreiber installierte Großstromspeicher können nicht nur den Netzausbau selber reduzieren, sondern auch die notwendigen Redispatchkosten für Netzeingriffe um Millionen-Beträge senken.